La revista académica Textos Híbridos acaba de publicar su dossier El periodismo narrativo latinoamericano (Vol. 8 No. 1). Tuve el privilegio de participar con sus coordinadores en la selección y edición del número, incluir un ensayo sobre nuevos caminos de la crónica… y presentar esta edición con la introducción que aquí les comparto. Usando los cinco potentes artículos sobre cronistas de México, Argentina, Brasil y Chile, lanzo una propuesta sobre el camino que están emprendiendo los periodistas narrativos y los literatos de no ficción: un abrazo amoroso, híbrido y anfibio en medio del puente que nos une.

En 1972, en la introducción a su antología seminal El nuevo periodismo, Tom Wolfe postuló con brillante desfachatez que el periodismo narrativo o literario (que combina temas y apego a los datos como el mejor periodismo, el tono y estructura narrativa como en las grandes novelas y la inmersión lindante con la más acuciosa observación etnográfica) no era tan solo similar o comparable a la mejor literatura de su tiempo: era la forma más avanzada y estimulante de escritura literaria, y que reemplazaría a la novela como manifestación escrita del espíritu de la época.

Con igual optimismo desafiante, en 2012 Jorge Carrión llamó a su antología de periodismo narrativo hispanoamericano Mejor que ficción.

Entrados ya en la tercera década del siglo XXI, la lectura atenta de los artículos de este dossier muestra que ambos tenían razón. Y también que estaban equivocados.

Los “cuentos-reportajes” de João Antônio, las crónicas-ensayos de Óscar Contardo, los perfiles inmersivos de Leila Guerriero, el arte de “escribir escuchando” de John Gilber y las lacerantes historietas de denuncia de Andrea Dip y Alexander de Maio están entre lo más potente, creativo y literariamente relevante que se publicó en cualquier género en los últimos años (con la excepción de las obras de João Antônio, el corpus estudiado en este dossier es de la década de 2010). Estos artefactos narrativos salen bien parados de cualquier comparación.

Pero en su mismo hibridaje y diálogo con saberes, artes y prácticas narrativas, son parte de un fascinante colectivo que difumina los lindes entre periodismo y literatura, entre relato y ensayo, entre el mundo otrora prestigioso de las bellas letras y los bajos fondos de las redacciones de periódicos. Por eso, por textos como los analizados en este dossier pierde sentido la comparación entre ficción y no ficción.

No tiene sentido hoy en día decir cuál es más o mejor, porque todo viene barajado y repartido con arte y observación. Desde la verdad los autores analizados en estos artículos se acercan a las artes, pero desde las artes también se está usando cada vez más herramientas del periodismo, de la divulgación científica, de la escritura académica. La creatividad es hoy anfibia, híbrida.

Ese encuentro viene de las dos orillas. Ya las novelas de este tiempo, como las inclasificables Magnetizado de Carlos Busqued, Los errantes de Olga Tokarszuk o de El nervio óptico de María Gainza, entre muchas otras, son tejidos de historias reales e inventadas, experiencias propias y ajenas, ciencia y fábula, informe, análisis y poesía, dramaturgia, guion y manifiesto. También en el audiovisual se cruzan cine de ficción, documental y reportaje; en el podcast, voces que cuentan, analizan e imaginan con ruidos, música y efectos sonoros; en los relatos gráficos, danzan la foto, el dibujo animado, la infografía y la cartografía como arte.

Con ese acercamiento dialogan en alegre mixtura los cinco textos aquí presentados. Y cada uno lo hace a su manera.

1. El extraño caso del cuento-reportaje (Brasil)

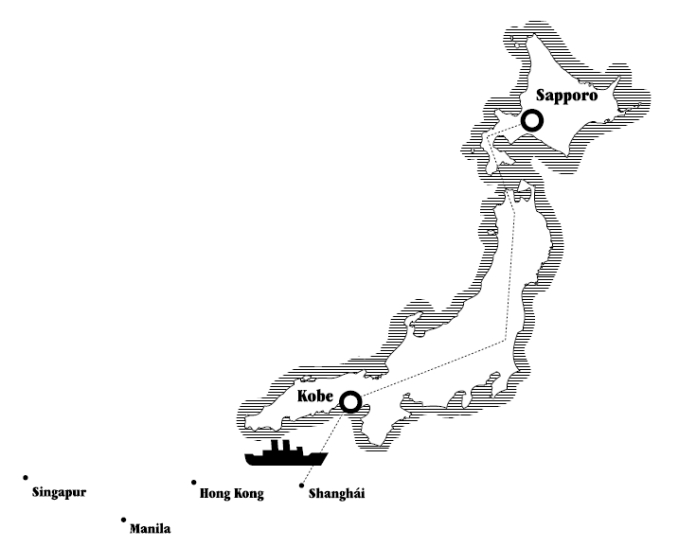

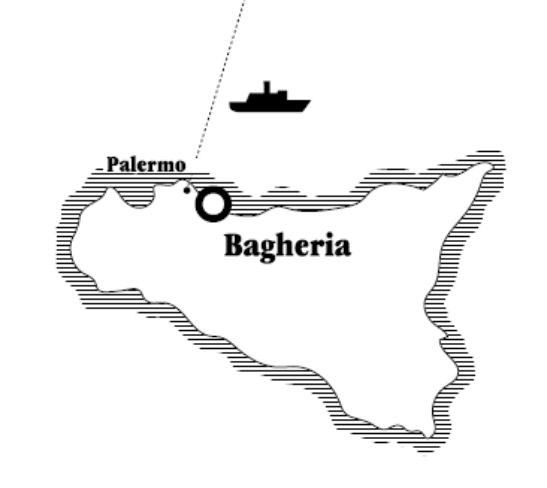

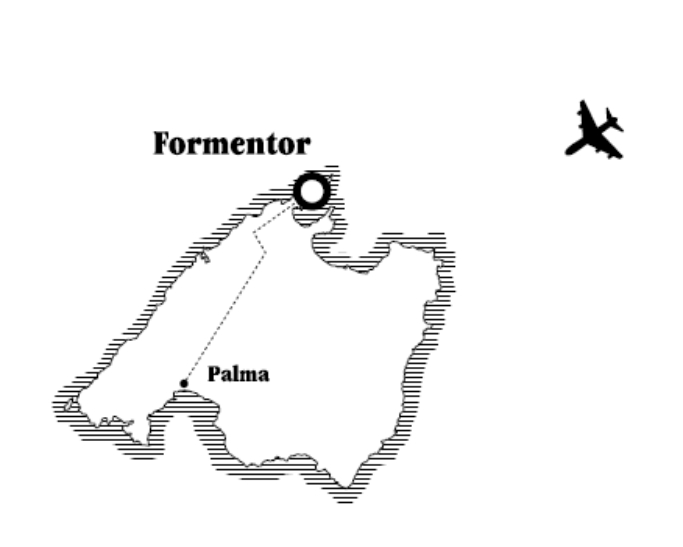

En los años sesenta y setenta del siglo pasado, el cronista brasileño João Antônio se sumergió en el linde entre ciudad y mar para contar Um dia no cais (Un día en el muelle), y se auto-internó en un manicomio para gritar y susurrar desde adentro Casa de loucos (Casa de locos).

En el artículo de Filgueiras de Souza “A literatura é uma porta aberta em Casa de Loucos: um conto-reportagem brasileiro” (La literatura es una puerta abierta en Casa de locos: un cuento-reportaje brasileño), se da cuenta de la escalofriante valentía de este pionero y de la modernísima invención de un término inexistente en castellano, el “cuento-reportaje”, que usaba técnicas de inmersión y observación participante que en esa época desarrollaban los antropólogos, y plasmaba sus experiencias en un estilo personal único.

Ese continente entero que es Brasil, que durante décadas se mantuvo ignorado por las prácticas periodísticas y las indagaciones científicas de los estudiosos del periodismo narrativo de la parte hispanoparlante de América, viene ahora a darnos a los que hacemos y pensamos la literatura de no ficción del resto de los países de Latinoamérca la pieza que faltaba para contarnos la historia del “informar contando”. El conocimiento de João Antônio nos dota de un valioso antepasado para entender el camino por el que ahora transitan los cronistas de Argentina, Colombia, México, Perú o Uruguay.

Impresiona en el exhaustivo estudio de Filgueiras de Souza la radical modernidad y renuencia a plegarse a los códigos y compromisos del periodismo de su tiempo que llevaron a este innovador a contar no solo la clínica (la “casa de locos”) desde dentro, sino la enfermedad mental desde su vertiginosa esencia en la mente desquiciada.

2. Nuevas voces en la tradición de la crónica urbana (Chile)

En el siguiente artículo, el diálogo se estrecha entre la crónica y la columna de opinión, entre el ensayo y el cuento real, entre contar, especular y soñar despierto.

“El framing urbano en la crónica de Oscar Contardo”, de Claudio Lagos-Olivero y Carlos Lange, presenta al escritor, ensayista y articulista chileno Óscar Contardo como un flaneur a la vieja usanza y también un agudo observador de las actuales visiones de la ciudad desde la sociología, la arquitectura, el urbanismo, la historia, la psicología social. Podríamos definirlo como un paseante crítico.

Sus crónicas urbanas en el diario La Tercera son un proyecto valiente, porque van a contrapelo de la línea editorial del mismo diario. Los autores colocan estos textos breves de Contardo en el justo punto entre el proyecto intelectual de desmontar el feliz empacho de los gobernantes de ese 2012 (el año de las columnas analizadas) en que los gobernantes, los empresarios y los poderes mediáticos de Chile postulaban que el país entraba satisfecho al Primer Mundo, y el detenerse como cronista en anécdotas, detalles, personajes, pasajes y edificios que desmienten esa pretensión.

El análisis de estos textos muestra un hilo de continuidad con la crónica urbana, que en Chile incluye la mirada patricia de Joaquín Edwards Bello y el desplante marginal de Pedro Lemebel, y un quiebre en su discutir con el discurso oficial. Así, contrasta el relato de éxito con las señales de alarma que llevaron casi una década más tarde al estallido social.

3. Inmersión extrema en artistas de dos mundos (Argentina)

A primera vista, pocos artistas son más distintos que el joven bailarín de malambo Rodolfo González Alcántara y el veterano pianista clásico Bruno Gelber. Pero ambos son argentinos, y la celebrada cronista Leila Guerriero construyó con ellos la compleja y caleidoscópica identidad de su país.

Carolyn Wolfenzon analiza los libros que Guerriero dedica a seguir e intentar entender a ambos personajes. Su artículo, “Opus Gelber y Una historia sencilla de Leila Guerriero: una reflexión periodística del arte”, pone el ojo en una práctica poco habitual en el periodismo narrativo latinoamericano: tomar en serio el mundo del arte no como un negocio, una industria o una fuente de chismes personales, sino como una forma profunda de conocer los cambios y meandros de una sociedad en transformación.

A primera vista, Gelber es el colmo del engolamiento europeizante, y González Alcántara, una caricatura de las anticuadas destrezas campestres. Parecen el estiramiento hasta el paroxismo de dos personajes de Jorge Luis Borges, el gaucho intenso y el exquisito hombre de mundo, ambos fuera de época en la década de 2010.

Sin embargo, en el estudio preciso Wolfenzon, se entienden estos perfiles periodístico-literarios como viajes radicales para entender a dos obsesionados, uno en un arte solo conocido y solo concebible en Argentina; el otro cultor al teclado de la obra eterna de Beethoven y los compositores románticos.

El recorrido de la autora por los métodos de investigación, observación, entrevista y escritura de Guerriero muestran la profundidad de un proyecto narrativo ambicioso, que abreva en la estructura de la novela de viaje hacia un personaje fascinante, y en los destellos de prosa poética que caracterizan las crónicas breves de la escritora.

4. Aprender a escuchar a las víctimas (México)

Después de tres buceos en las voces de acento fuerte y reconocible como son las de João Antônio, Contardo y Guerriero, Sam Law y Gabriela Polit Dueñas se adentran en otro de los caminos innovadores del periodismo narrativo actual: el testimonio de víctimas como un profundo aprendizaje del escuchar para saber qué y cómo escribir.

El artículo “Escribir escuchando. La crónica de Ayotzinapa de John Gibler” sigue el proyecto investigativo de Polit sobre periodistas de México, Argentina y Colombia que escriben sobre el horror, las violaciones a los derechos humanos, los femicidios, la violencia impune.

En este camino, la obra de Gibler se inscribe en la tradición del testimonio, la transformación de los dichos de los entrevistados en monólogos cuasi-teatrales, como las historias orales de la mexicana Elena Poniatowska (La noche de Tlatelolco; Nada, nadie; las voces del temblor) y Svetlana Alexiévich (Voces de Chernóbyl, Los muchachos de zinc).

Como señalan los autores, Gibler ha tomado dos decisiones valientes, arriesgadas: dejar que los sobrevivientes y familiares de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa cuenten sin el dictado de preguntas que dirijan su relato, y dejar fuera las voces del Estado y los defensores de la versión oficial.

Desde el título mismo de su nombre, Gibler toma partido: Fue el Estado. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Una Historia Oral de la Infamia. En esto se inscribe en la larga tradición que se remonta a los orígenes de la versión latinoamericana del Nuevo periodismo en los años sesenta, con Miguel Mármol del salvadoreño Roque Dalton, Biografía de un cimarrón del cubano Miguel Barnet y Hasta no verte Jesús mío, de la mexicana Elena Poniatowska (todos publicados en 1966).

Pero hay un elemento nuevo que destacan Law y Polit: que la historia que cuenta Gibler está en permanente discusión y búsqueda de controvertir y dejar en evidencia las mentiras y tergiversaciones de la versión oficial y las construcciones de los medios del poder. En ese sentido, en diálogo con los otros artículos de este dossier, el trabajo de Law y Polit destaca la forma en que Gibler entrecruza en sus “voces de Ayotzinapa” un relato fiel de los hechos y un cuestionamiento a las mentiras y fabricaciones interesadas de los mismos hechos.

5. Explosión de formas narrativas (Brasil)

El periodismo narrativo actual escapa, supera, crece desde la palabra impresa para incluir diálogos con otras herramientas narrativas, y una de las más creativas y estimulantes es el cómic o historieta de no ficción.

Desde el pionero Joe Sacco, a la vez artista y periodista (Ferraz y sus coautores mencionan que el fenómeno estalló en Brasil con la llegada de los primeros libros de Sacco, Palestina y Notas al pie de Gaza), el uso de expresivos dibujos a la vez permite contar hechos reales con un lenguaje cercano a lectores más jóvenes y a un público poco habituado al periodismo de investigación, y en casos como este, acerca y crea empatía con las historias terribles de personajes vulnerables sin exponerlos como haría una foto o una descripción.

En “Memória e o testemunho como ferramentas potencializadoras para o jornalismo narrativo na HQ Meninas em jogo” (Memoria y testimonio como herramientas potenciadoras para el periodismo narrativo en el cómic de no ficción Niñas en juego) los autores analizan la forma en que se planeó, se investigó, se realizó y se difundió el trabajo de la cronista Andrea Dip y el dibujante Alexander de Maio, los testimonios de niñas prostituidas en la antesala del Mundial de Fútbol 2014, que se jugó en Brasil.

Al presentar en su trabajo académico ejemplos de los “quadrinhos” (la palabra en portugués, “quadrinhos”, me parece especialmente bella y evocativa), se amplifica la explicación del potencial de estas nuevas formas de narrar para adentrarse en un tema tan delicado.

Impresiona el valor de los textos, sintéticos y bien imbricados dentro de las imágenes. Al dibujar también a la periodista que entrevista a las niñas, se abre a escenas que usualmente están fuera de una crónica, como el momento en que aparecen dibujados los tatuajes en la piel de la cronista, y después de que los lectores lo notan, la entrevistada le dice a su entrevistadora que le gustan. Hay poesía y empatía en esta forma de comenzar el diálogo, hablando de este elemento antes de que las víctimas cuenten su drama.

Hay en esta historieta tantas fuentes y tanta información como en un reportaje al uso, pero este artículo resalta cómo se usan para revelar y denunciar una situación traumática desde los testimonios de las víctimas y, como dicen los autores, “para liberarlas de sus propios fantasmas”.

Encuentros híbridos

Esperamos que este recorrido por el periodismo narrativo actual (Gibler, Guerriero, Contardo, Dip y De Maio) y este rescate de grandes referentes del pasado como João Antônio interese, haga pensar y enriquezca la mirada sobre formas de contar la realidad de los lectores tanto como nos gustó hacerlo al equipo de Textos Híbridos y a mí, el presentador de este dossier.

Quiero agradecer a los autores de los cinco excelentes textos, y a Ignacio Corona, a Claudia Darrigrandi y todo el equipo por el tremendo trabajo realizado en este número, en las difíciles condiciones de la pandemia y con un entusiasmo y cariño encomiables.

Estos artículos presentan una defensa convincente de la vitalidad y audacia del periodismo narrativo de hoy. Y sí, tal vez tenían razón Tom Wolfe y Jorge Carrión: ¡en su apego a la realidad con tanto arte, son mejores que la fantasía!