El 15 de octubre de 1924, hace cien años, André Breton publicó el Manifiesto del surrealismo, origen oficial de un movimiento revolucionario que liberó de los grilletes de la razón el poder perturbador de los sueños, el inconsciente y el erotismo. El surrealismo nació en París, pero tuvo una precuela dos años antes en Barcelona, como prueban documentos del viaje que hizo Breton en 1922 a la ciudad catalana, durante el cual dio a conocer un anticipo del manifiesto.

La elección de un eje surrealista Nueva York-París-Barcelona no era casual. Breton necesitaba un aliado de peso para dejar atrás lo que consideraba el nihilismo estéril de Dadá y de su líder, Tristan Tzara. Y su cómplice fue Francis Picabia. El escandaloso pintor francés con raíces españolas, que había vivido a caballo entre Nueva York y París, no había dejado de visitar Barcelona desde que la eligiera para huir de la I Guerra Mundial. Allí había publicado con el galerista Josep Dalmau la célebre revista dadaísta 391, relevo de la neoyorquina 291. En 1922, Dalmau lo contrató para una exposición en noviembre, que presentaría Breton. “¿Irá Breton a España?”, preguntó el mismo Breton en septiembre a Robert Desnos durante una de las sesiones hipnóticas del futuro poeta surrealista, y este, supuestamente en trance, contestó: “Hum! Se lo está pensando. Quiere ir, pero no está seguro… Sí, él irá y encontrará en Barcelona a un hombre que se interesará por lo que hace y lo encontrará en casa de un amigo de Picabia”.

Germaine Everling, Picabia y Breton, fotografiados por Simone Kahn (1922)

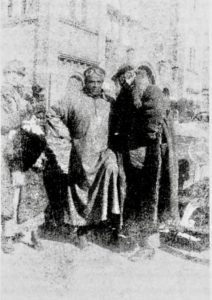

'La muerte de André Breton', ilustración de Robert Desnos de 1922 que refleja el eje surrealista Nueva York-Barcelona-París.

El lunes 30 de octubre de 1922, a las once y cuarto de la noche, en el Café de la Paix de París, Desnos dibuja un auto de carreras, matrícula 391, cuatro plazas, que parte veloz de la Torre Eiffel. El destino aparece escrito en un billete: Francia, España, Rrose. Rrose es Rrose Sélavy, el alter ego de Marcel Duchamp, otro pionero disidente del dadaísmo que vivía en Nueva York y con el que Desnos aseguraba estar conectado telepáticamente durante las sesiones hipnóticas. Los cuatro pasajeros eran Francis Picabia (el dueño del automóvil) con su pareja, Germaine Everling, y el matrimonio André Breton-Simone Kahn.

Picabia tenía 44 años, tres más que Picasso, y sostenía que cualquiera podía fotografiar un paisaje, pero nadie lo que sucedía en su mente. Le encantaba provocar a los académicos, retándoles a que vetaran sus cuadros en las exposiciones oficiales. Un diario francés (Le Merle Blanc), aludiendo a sus raíces españolas, exigió que fuera conducido a la frontera y expulsado de Francia. “Mi corazón ladra y palpita, mi sangre es un ferrocarril sin estación que conduce a Barcelona”, escribió Picabia en 1922. “Estoy trabajando aquí [Barcelona] en un gran cuadro que pretendo terminar en París (…) Todo lo que he hecho en los últimos tres años ha sido para acabar este cuadro, La nuit espagnole (Una noche española). Estará cubierto de azúcar y pimienta, todos podrán venir a lamerlo, el veneno de su interior solo me envenenará a mí…”, confió a Breton en abril.

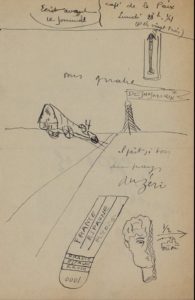

Dibujo de Robert Desnos

Breton, a sus 26 años, los mismos que su rival Tzara, ya se había hecho con el liderazgo de la nueva generación de poetas. Hartos de un mar de ismos que duraban un suspiro (impresionismo, cubismo, futurismo, vibracionismo, instantaneísmo, ultraísmo, dadaísmo…), buscaban uno que definiera una nueva época. Guillaume Apollinaire había propuesto el término surrealismo el 18 de mayo de 1917, comentando el ballet Parade, de Satie, Picasso y Cocteau. Pocos meses después, el 10 de noviembre, los barceloneses habían podido leer por primera vez la nueva palabra, traducida como super-realismo, en el programa de mano del ballet en el Liceu.

Apollinaire había dado el nombre, pero no su contenido (solo una frase: “Cuando el hombre quiso imitar el caminar, creó la rueda, que no se parece a una pierna; creó así el surrealismo sin saberlo”). Breton, junto con Louis Aragon y Paul Éluard, fue quien impuso lo que debía entenderse por surrealismo. Cuando Picabia le pidió que le acompañara a Barcelona en 1922, ya estaba listo para sistematizar un primer compendio que desarrollaría en el manifiesto de 1924: de la escritura automática al relato onírico y al soñar despierto, dinamita para la moral cristiana. Lo hizo en una conferencia en el Ateneo de Barcelona, el 17 de noviembre, considerado uno de los textos fundacionales del surrealismo, Caractères de l’evolution moderne et ce qui en participe.

Picabia y Breton salieron de París el 1 de noviembre y llegaron a Barcelona el domingo 5, previa parada en Marsella. El archivo de Simone Kahn conserva una fotografía en la que apenas se distingue a Germaine Everling, Picabia y Breton, junto al auto en el que transportaban, para ahorrar costes, las obras que se expondrían en la galería Dalmau. En la imagen, la única en la que aparecen los viajeros, se ve a un fantasmal Breton envuelto en una larga pelliza forrada de petigrís, prestada por el coleccionista Jacques Doucet y, como recuerda Everling, con “el casco de aviador de cuero del que se escapaba su cabello de poeta”.

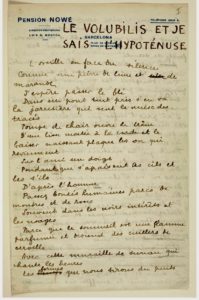

El matrimonio Breton se alojó en la Pensión Nowé, en la plaza de Cataluña, y el hecho de que llegaran enfermos (Simone con salmonelosis y fiebre alta) no ayudó a que tuvieran una buena impresión de la ciudad. “Es posible —escribió los días 7 y 9 a su mecenas Jacques Doucet— que España me siga resultando antipática. Es cierto que no puedo consolarme de haber abandonado París en un momento en el que sucedían tantas cosas interesantes. Además, cuando llegué aquí estaba muy seriamente enfermo, ¡qué habría sido sin su maravilloso abrigo!”.

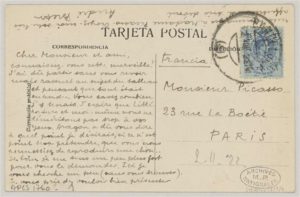

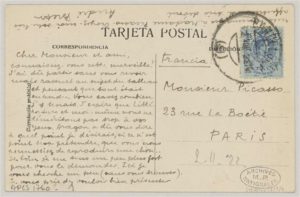

Postal de Breton a Picasso

Breton compraba obras de arte para el modista Jacques Doucet, entre ellas Las señoritas de Aviñón, de Picasso, obra cumbre del cubismo, y cuatro de las piezas que Picabia iba a exponer en Barcelona. “La vida —continuaba la carta a su mecenas— está a precios inasequibles, hasta tal punto que tenemos que pensar en regresar. No me atrevo a transmitir esta necesidad a Picabia, cuya exposición no se inaugura hasta el día 18 y él tiene muchas expectativas en las conferencias que debo dar en el Ateneo”. Barcelona olía a sanatorio y a perfumes de sacristía.

El malhumor de Breton, que apenas ocultaba que su alianza con Picabia era más estratégica que sincera, se vio atemperado por la oferta que le hizo Dalmau de publicar, además del prefacio del catálogo de la exposición, el texto de la conferencia con fotos de Man Ray y los poemas que estaba escribiendo. Era un momento bisagra hacia la nueva etapa netamente surrealista de Breton. “Es el Algo Nuevo trabajado en la base”, dice uno de los versos, aludiendo a Gaudí y al relieve de la Anunciación que coronaba la clave del ábside de la cripta de la Sagrada Familia. “¿Conoce esta maravilla?”, preguntó a Picasso en una postal con la fotografía del templo gaudiniano.

Por fin, el día 17 pronunció la conferencia en el Ateneo. Como apoyo, se había traducido al catalán la cronología que Aragon había publicado en Littérature para situar las etapas literarias que conducirían a la irrupción del surrealismo bretoniano. Después de que el entusiasta Dalmau dijera que Breton consideraba “Barcelona como el único lugar en nuestro continente en el que procede una acción esencialmente moderna”, el poeta francés citó, entre otros, el famoso verso de Lautréamont que fue consigna del surrealismo (”bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas”) y describió un retrato de familia presurrealista con casi los mismos integrantes del cuadro Reunión de amigos, que pintaría Max Ernst en diciembre de 1922.

“Quizás” —dijo Breton en el Ateneo barcelonés— “haya entre ustedes un gran artista que a través del ruido de mis palabras distinga una corriente de ideas y sensaciones no muy distintas de las suyas”.

Poema de André Breton

Cuando Joan Miró volvió a París en 1923 y preguntó al pintor André Masson a quién había que seguir, si a Picabia o a Breton, Masson no dudó: “A Breton, es el futuro”. En la Cataluña novecentista y católica bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el surrealismo fue visto al principio como un esnobismo extranjero, moralmente disolvente.

Aquel año, Miró pintó sus primeros cuadros surrealistas. En 1929, Salvador Dalí y Luis Buñuel aplicarían al cine la versión más irreverente del surrealismo. Lorca llevó su poesía a la cumbre y en 1935 nació una rama canaria. La Guerra Civil impidió en 1936 una gran exposición internacional en Barcelona y después, en el franquismo, se confundió con el realismo mágico, despojado de los elementos subversivos.

Hoy, el surrealismo sigue tiñendo las artes y las letras, y en el habla popular pervive como un epónimo. Surrealista se dice de algo que es absurdo e irracional, que no entendemos y que nos fascina o nos irrita como todo lo que permanece oculto.