Cien años después de descubierto el continente americano, el mundo comenzó a temblar sacudido por un terremoto. Una violencia huracanada se apoderó de Europa, pero la más destructiva era interior y afectaba al espíritu de los humanos. Habían vivido miles de años confiados en que los Inmortales (fueran los dioses clásicos o el Dios cristiano) intervenían en los asuntos terrestres, pero ahora se estaban despidiendo. Los habitantes del planeta iban a comenzar una experiencia agobiante: la de su soledad cósmica. Soledad tanto más insoportable cuanto que el cosmos crecía de forma desmesurada. Cuanto mayor era el universo astronómico, más cruda nuestra soledad.

Cien años después de descubierto el continente americano, el mundo comenzó a temblar sacudido por un terremoto. Una violencia huracanada se apoderó de Europa, pero la más destructiva era interior y afectaba al espíritu de los humanos. Habían vivido miles de años confiados en que los Inmortales (fueran los dioses clásicos o el Dios cristiano) intervenían en los asuntos terrestres, pero ahora se estaban despidiendo. Los habitantes del planeta iban a comenzar una experiencia agobiante: la de su soledad cósmica. Soledad tanto más insoportable cuanto que el cosmos crecía de forma desmesurada. Cuanto mayor era el universo astronómico, más cruda nuestra soledad.

Uno de los mejores presagios de que debíamos apañarnos sin ayuda externa fueron los Ensayos de Michel de Montaigne, el diario de alguien que, recluido en la soledad de un castillo, escribe sobre sus temores y temblores persuadido de que todo fluye hacia la nada. Mucho antes de que Marx lo dijera, todo lo sólido parecía diluirse en el aire. La consternación de que no pudiéramos conocer nada estable, permanente o duradero, así como la inconstancia de la verdad, se convertía en asunto de estudio.

Montaigne era experto en asuntos humanos: había sido parlamentario y luego alcalde de Burdeos, ciudad donde las matanzas entre católicos y protestantes, así como la peste negra, habían sido feroces y causado espantosa zozobra. La locura abundaba más que la razón; la crueldad más que la caridad; la ira, la vesania reinaban por doquier. Montaigne decidió retirarse a su castillo para tratar de poner por escrito algunos juicios seguros, algo que pudiera mantenerse a flote en el oleaje de aquella tormenta mundial. Sus Ensayos son, hoy más que nunca, una isla de sensatez a la que acudir cuando el crimen, la imbecilidad y el cinismo se nos hacen insoportables.

Sin embargo, todo está en constante fluir y desvanecerse, así que tampoco los Ensayos se libraron de verse sumidos en un torrente de lava. Desde sus primeras publicaciones, entre 1580 y 1595, lo que había nacido con deseo de permanencia se convirtió en otro fluido cambiante e inseguro. Tras la muerte del autor se editó el texto de su hija adoptiva, Marie de Gournay, pero en 1906 los eruditos prefirieron el llamado "manuscrito de Burdeos" con abundante anotación de Montaigne. Las diferencias eran considerables. Y hace diez años los mismos eruditos, con nombres nuevos, decidieron regresar al texto de Marie de Gournay, convencidos de que el viejo Montaigne había intervenido en aquel último y definitivo escrito. Ahora por fin aparece en El Acantilado la edición española del texto completo.

Como muy bien dice su prologuista, Antoine Compagnon, la paradoja es que será más fácil de leer y entender en español que en francés. La lengua de Montaigne, como él mismo había reconocido, estaba en un momento tan fluyente y convulso como la entera sociedad, de modo que los jóvenes franceses sudan tinta para leerlo. La traducción, en cambio, pone a Montaigne en el siglo XXI. Puede parecer una traición, pero también Borges recomendaba a los jóvenes leer Don Quijote en inglés y luego, ya adultos, si habían logrado hacerse con una cultura lin- güística suficiente, podían acudir al original. La traducción de Jordi Bayod Brau es una delicia y, si queda algo de vida en el cadáver de la cultura oficial, deberían otorgarle el Premio Nacional de Traducción por una tarea gigantesca que ocupa casi 1.800 páginas.

Cuando Mitterrand se sometió al fotógrafo para fijar el retrato oficial del presidente, tomó en sus manos el volumen de Montaigne. Uno se pregunta qué autor clásico podrían sostener en sus manos nuestros representantes. Da miedo pensarlo. Es cierto que Cervantes podría cumplir una función similar, pero eso se debe a la edulcoración de una novela que en realidad es la denuncia más salvaje que se haya hecho sobre la locura de los poderosos y el gregarismo de los súbditos. La narración más corrosiva que se conoce ha sido convertida en un cuento infantil para uso de funcionarios. Y, además, Montaigne no es Cervantes. El primero era todavía un humanista que trataba de salvar algo, aunque fuera mediante aquel escepticismo radical que tanto influyó en Josep Pla, su mejor discípulo moderno. El segundo, un profundo nihilista, persuadido de que la insensatez del mundo no tiene remedio. Por eso, en una de las escenas más conmovedoras de toda la literatura, Don Quijote muere en la cama admitiendo su locura como algo inexorable. En cerrado contraste, los Ensayos concluyen con el espléndido tratado sobre la Experiencia, que comienza así: "Ningún deseo es más natural que el deseo de conocimiento", y se cierra con la inscripción que dedicaron los atenienses a Pompeyo: "Eres dios en la medida en que te reconoces humano".

Nuestra naturaleza (el programa genético, dirían los clérigos) nos obliga a conocer porque nos angustia la ignorancia. No obstante, es esa misma naturaleza la que nos convierte en petulantes endiosados que se ponen por encima de los demás en cuanto creen saber alguna cosa. Contra la jactancia solo hay un remedio: aceptar que somos insignificantes, efímeros, fugaces. Razón por la que es imperioso leer los Ensayos.

Artículo publicado en: El Periódico, 29 de noviembre de 2007

Vargas Llosa ha planteado una ambiciosa teoría literaria para explicar el proceso del creador, utilizada en sus estudios sobre Flaubert Madame Bovary y la orgía perpetua y sobre Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez, historia de un deicidio, en los que explica mejor y más profundamente lo que él considera «el elemento añadido» «Al traducirse en palabras, los hechos sufren una modificación. El hecho real -la sangrienta batalla en la que tomé parte, el perfil gótico de la muchacha que amé- es uno, en tanto que los signos que podrían describirlos son innumerables. Al elegir unos y descartar otros, el novelista privilegia una y asesina otras mil posibilidades o versiones de aquello que describe...» (La verdad de las mentiras, Seix Barral, 1990)

Vargas Llosa ha planteado una ambiciosa teoría literaria para explicar el proceso del creador, utilizada en sus estudios sobre Flaubert Madame Bovary y la orgía perpetua y sobre Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez, historia de un deicidio, en los que explica mejor y más profundamente lo que él considera «el elemento añadido» «Al traducirse en palabras, los hechos sufren una modificación. El hecho real -la sangrienta batalla en la que tomé parte, el perfil gótico de la muchacha que amé- es uno, en tanto que los signos que podrían describirlos son innumerables. Al elegir unos y descartar otros, el novelista privilegia una y asesina otras mil posibilidades o versiones de aquello que describe...» (La verdad de las mentiras, Seix Barral, 1990)

Cien años después de descubierto el continente americano, el mundo comenzó a temblar sacudido por un terremoto. Una violencia huracanada se apoderó de Europa, pero la más destructiva era interior y afectaba al espíritu de los humanos. Habían vivido miles de años confiados en que los Inmortales (fueran los dioses clásicos o el Dios cristiano) intervenían en los asuntos terrestres, pero ahora se estaban despidiendo. Los habitantes del planeta iban a comenzar una experiencia agobiante: la de su soledad cósmica. Soledad tanto más insoportable cuanto que el cosmos crecía de forma desmesurada. Cuanto mayor era el universo astronómico, más cruda nuestra soledad.

Cien años después de descubierto el continente americano, el mundo comenzó a temblar sacudido por un terremoto. Una violencia huracanada se apoderó de Europa, pero la más destructiva era interior y afectaba al espíritu de los humanos. Habían vivido miles de años confiados en que los Inmortales (fueran los dioses clásicos o el Dios cristiano) intervenían en los asuntos terrestres, pero ahora se estaban despidiendo. Los habitantes del planeta iban a comenzar una experiencia agobiante: la de su soledad cósmica. Soledad tanto más insoportable cuanto que el cosmos crecía de forma desmesurada. Cuanto mayor era el universo astronómico, más cruda nuestra soledad.

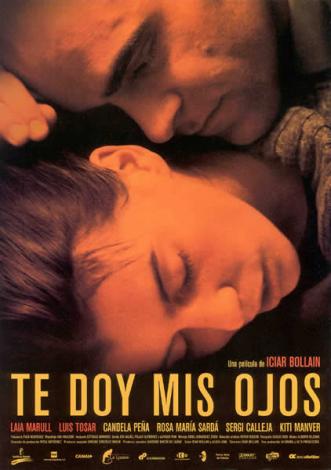

Cine. Icíar Bollaín (sobre Te doy mis ojos): "A veces ocurre en un restaurante, a veces es en la cola de un banco o en plena calle. Una voz masculina que se alza, un mal gesto, un comentario despectivo, un empujón, una mujer que esconde la cara avergonzada. Lo hemos visto todos, de cerca o de lejos, y sabemos que eso que vemos es solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa luego, cuando llegan a casa?"

Cine. Icíar Bollaín (sobre Te doy mis ojos): "A veces ocurre en un restaurante, a veces es en la cola de un banco o en plena calle. Una voz masculina que se alza, un mal gesto, un comentario despectivo, un empujón, una mujer que esconde la cara avergonzada. Lo hemos visto todos, de cerca o de lejos, y sabemos que eso que vemos es solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa luego, cuando llegan a casa?"