Will Hermes publica la biografía total del líder de Velvet Underground, tras acceder por primera vez al monumental archivo de Reed, que contiene cientos de documentos y grabaciones inéditas. "La única biografía que has de leer", titula The Washington Post.

«Junta todas mis canciones y tendrás una autobiografía, pero no necesariamente la mía», dijo Lou Reed (1942-2013). Sus canciones le trascienden, porque dan voz al desasosiego de una juventud urbana, insatisfecha y airada con el mundo heredado de sus mayores, sin saber a qué futuro se dirige. A los diez años de su muerte, pasada ya la época en la que músicos y público casi tenían la misma edad, su música pervive y el cúmulo de libros sobre él ya casi forman un género literario. El último, cuando parecía que estaba todo dicho, es Lou Reed: The King of New York (Farrar, Straus & Giroux), de Will Hermes, una biografía, esta vez sin duda definitiva, que abarca desde So blue, el primer disco doo-wop de un Lou Reed de 16 años, hijo de un contable de Long Island, hasta la música ambiental Hudson River Wind Meditations de su vejez con Laurie Anderson en los Hampton, y el siniestro Lulu. La despedida del viejo «queer fatale» Lou-Lou de los 60 con el abrasivo sprechstimme (ni habla ni canto) de Alban Berg más la oscuridad vitamínica de Metallica.

Hermes, crítico de la revista The Rolling Stones, aporta testimonios inéditos y la investigación que ha llevado a cabo en el archivo personal de Lou Reed donado a The New York Public Library. Son centenares de cajas con documentos de todo tipo, incluidas seiscientas horas de grabaciones inéditas que no formaron parte del sorprendente Word & Music.May 1965 (las primeras versiones de Heroin o I’m waiting for a man, aún teñidas de folk), cartas reveladoras de su padre o de la disputa con Moe Tucker y John Cale (su «frenemy») que frustró el regreso de Velvet Underground tras su concierto de 1993.

El biógrafo prosigue su libro anterior sobre la explosión musical de los años 70 en Nueva York, Love Goes to Buildings On Fire (Faber & Faber/Farrar, Straus and Giroux), reconstruyendo ahora las trayectorias de los jóvenes transgesores que confluyeron en The Factory de Andy Warhol, reivindicando el papel fundamental de Barbara Rubin, la feminista y cineasta de vanguardia que había quedado bajo la sombra de Jonas Mekas, y poniendo en contexto la música de Lou Reed con el resto de grupos que revolucionaron la música y se influyeron mutuamente, desde Ornette Coleman y Bob Dylan hasta Hendrix, el punk y el hip-hop o la enconada rivalidad con la California hippie de Grateful Dead. Anfetamina eléctrica contra el LSD psicodélico, canalleo barriobajero contra el bucólico paz, amor y flores.

Uno de los ejes novedosos del libro de Hermes es cómo aborda in extenso la sexualidad fluida de Lou Reed, queer o bisexual, antes y después de que los disturbios provocados por la ruda redada policial en la sala pirata Stonewall Inn, en 1969, diera inicio al movimiento de liberación LGTB. El biógrafo señala con un prudente «Reed sugiere» la afirmación de que si sus padres le aplicaron la terapias del electroshock, fue para «curarle» de su homosexualidad, y elude los clichés transfóbicos que encasillan a los trans y drags como personas trágicas, sino perturbadas, a la hora de tratar a la trans Richard/Rachel Humphreys, que una vez apareció con los genitales sangrando. Rachel fue la pareja que más huella le dejó, pero se separaron cuando Reed le negó el dinero para su ansiado cambio de sexo. Él exigía a sus parejas dedicación completa, aunque, como en I’ll be your mirror, (ese espejo que te hace ver lo que no sabes de tí), creía en la capacidad transformadora del amor, y necesitaba «una mano en la oscuridad para vencer el miedo» y superar la culpa «por ser retorcido y cruel». Por ejemplo, en los abusos a su primera mujer, Bettye Kronstad.

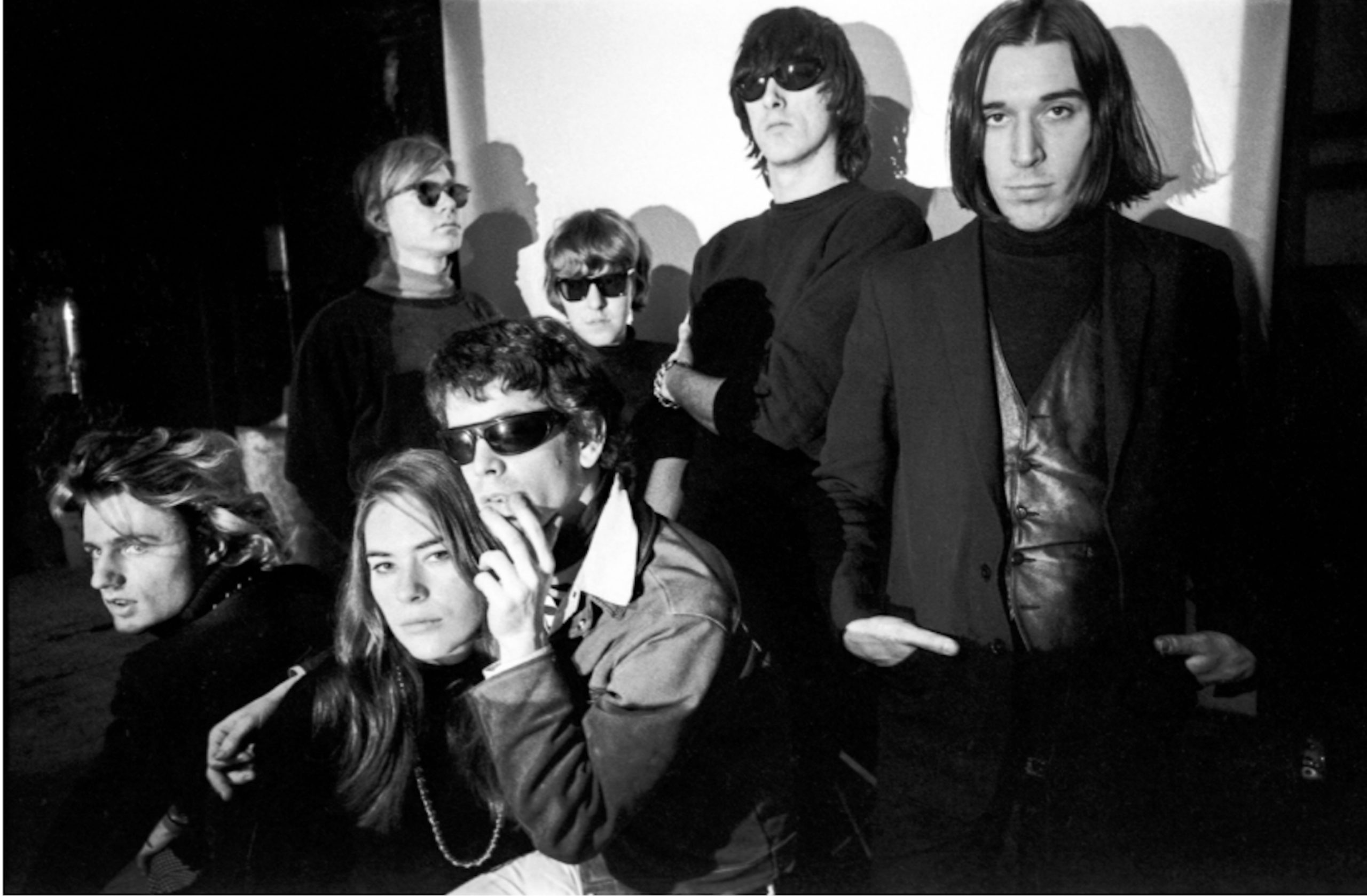

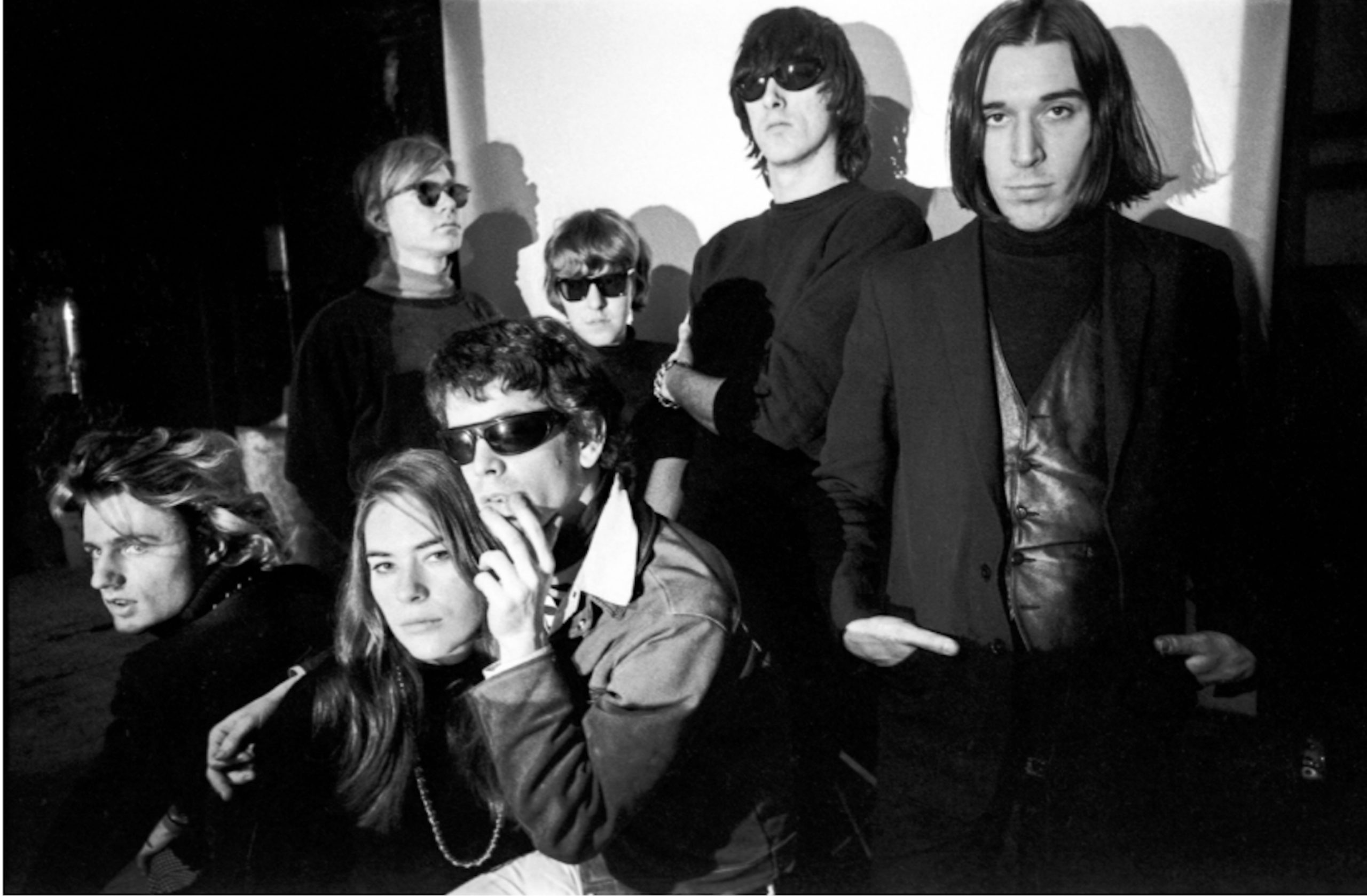

[caption id="" align="aligncenter" width="914"] De Andy Warhol a Transformer con David Bowie[/caption]

De Andy Warhol a Transformer con David Bowie[/caption]

De su relación con Andy Warhol, clave en la invención de la Velvet Underground, el biógrafo concluye que sólo hubo con él una fuerte tensión sexual, patente en el test screen, en el que el músico simula una felación al beber a morro de una botella de coca-cola (¡ dejando sin resolver si la idea del famoso bodegón pop warholiano fuera idea de Reed, a la manera del poema de Frank O’Hara, otro habitual de the Factory, Having a coke with you, el deseo queer envuelto en metáforas de arte. En cambio, detalla la amistad con David Bowie en los años del glam y del disfraz como una complicidad creativa sin graves brumas conflictivas.

«Es imposible hacer un retrato totalizante de Lou Reed», dice Will Hermes. De ahí que lo haya retratado sin enjuiciar ni psicoanalizar sus múltiples contradicciones. De una familia de judíos polacos emigrados a Brooklyn, disléxico, diabético, con una ansiedad crónica, autodestructivo, adicto al Johnny Walker Red y al speed en vena, libre en su sexualidad, sadomasoquista, violento y tierno, a menudo truculento, tal vez Lou Reed quedó atrapado un tiempo en el personaje que se creó con la Velvet Underground, papel del que sus fans no le dejaban escapar, hasta verse convertido en una caricatura de sí mismo, como la que aparece en la portada de Live: Take no prisoners, diseñada por el barcelonés Nazario.

La soberbia y crueldad que podía ejercer con personas de su entorno nacen de quien tampoco se soporta a sí mismo y tiene ataques de pánico (Waves of fear). «Dáme una cuerda suficientenente larga y yo mismo me colgaré», era una de las frases que había anotado de su mentor en la Universidad de Syracuse, Delmore Schwartz, cuya vida autodestructiva, después de un inicio fulgurante, es un mito literario en sí mismo mayor que la calidad de su obra y una advertencia para Reed. Y como contraste, sus canciones muestran una gran empatía con las personas que las inspiraron, ninguna de ellas personajes que hubieran aparecido en las novelas de Saul Bellow o Philip Roth. Letras con las que quería satisfacer su ambición de dar poesía al rock, combinando el malditismo yonqui de Burroughs y Selby jr con la frase chulesca y contundente de Raymond Chandler o del Elmore Leonard de Justified.

Cuando se separó de Rachel Humphreys, mestiza mexicana-irlandés, ella sí navajera, verdadera hija de la calle, Lou Reed cambió. Se estaba inyectando en venas sangrantes y el público le pedía que repitiera la pantomina de clavarse la jeringuilla en cada concierto. Un día, en el centro de desintoxicación, se encontró con un chico que le preguntó, perplejo, qué demonios hacía allí cuando fue su canción Heroin lo que le había convertido en yonqui. La lista de amigos caídos por la droga no dejaba de crecer, iba a cumplir 40 años y Reagan llegaba a la presidencia de Estados Unidos al tiempo que la plaga de sida. Era un milagro que hubiera sobrevivido, «yo —dijo— que he metido mi polla en todo agujero accesible». Entonces conoció a la diseñadora Sylvia Morales. Recordó que Warhol le decía, «¿Yo, underground?, si lo que más deseo es que hablen de mí. El arte es negocio. El negocio es arte» y Lou Reed anunció el scooter Honda con Walk on the wild side de fondo o neumáticos Dunlop con los sones de la sadomasoquista Venus in Furs, mientras It’s a perfect day se convertía en la canción favorita de las bodas de clase media.

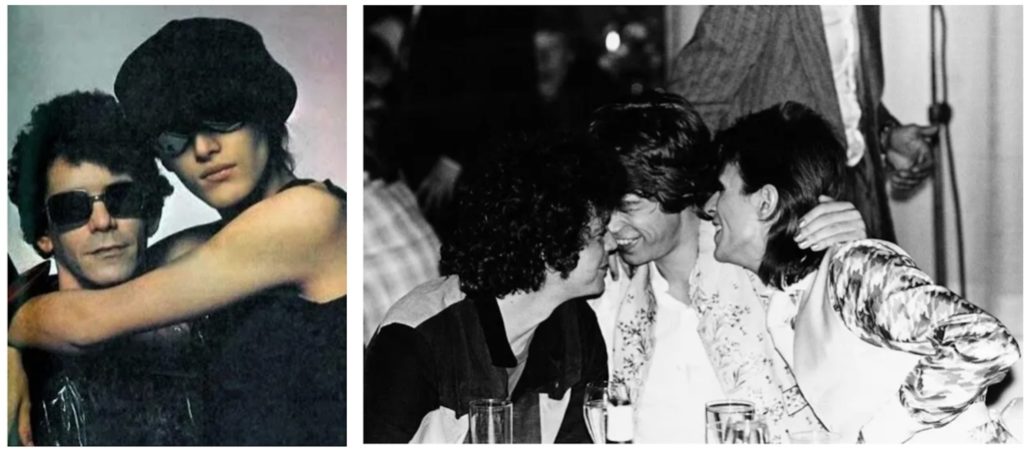

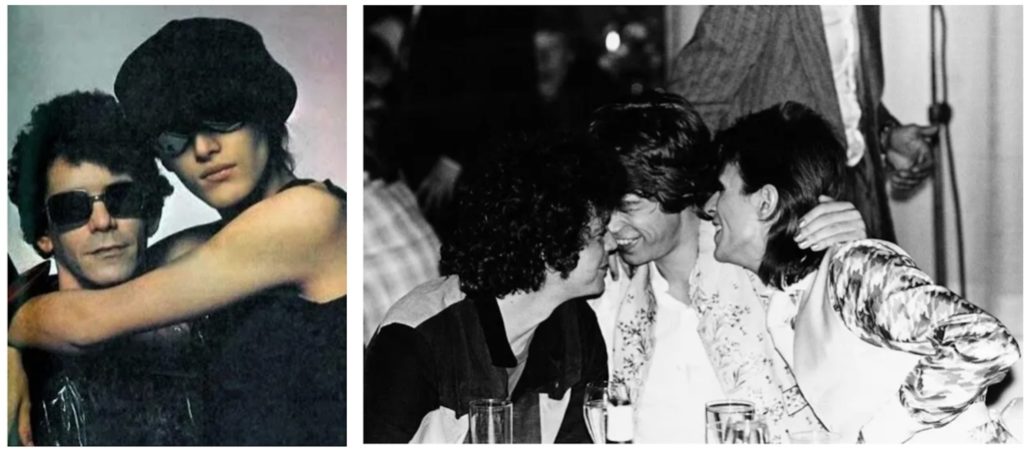

[caption id="attachment_231677" align="aligncenter" width="1024"] Con Rachel Humphreys, y con Mick Jagger y David Bowie[/caption]

Con Rachel Humphreys, y con Mick Jagger y David Bowie[/caption]

Viejo Lou, joven Reed

Hermes no lo trata, pero en las cenas y conversaciones que mantuve con Reed en el 2010 pude apreciar esa inextinguible voluntad de los grandes creadores por no repetirse y seguir avanzando en la conquista de nuevos territorios artísticos. Sentía que en Estados Unidos no le acababan de entender y miraba hacia la vanguardia alemana. En sus últimas décadas, junto a álbumes redondos como New York o el doloroso Magic & Loss, Lou Reed, protegido por su último ángel de la guarda, Laurie Anderson, quiso recuperar su vena vanguardista y sus obras más incomprendidas, como la teatral desolación de Berlin. Sobrevivir, envejecer dignamente, no claudicar y no acabar pareciéndose a sus padres: en su recreación de The Raven de Poe imagina un diálogo entre el Poe viejo y el Poe joven. Me dijo que el reencuentro era imposible, pero, apasionado de la tecnología, se rodeó de músicos jóvenes para mejorar el sonido de su álbum más despreciado, Metal Machine Music, publicado en 1975, antes de los experimentos sónicos de Robert Fripp y Brian Eno. Anti música frenética, caótica, desastrosa y maravillosa con momentos de paz cósmica y que sólo pudo apreciarse bien en vivo, al igual que las improvisaciones de 38 minutos de la magistral Sister Ray, una novela musicada de delirio psyco , o los sincopados films de Expanding Plastic Inevitable, experiencias ya tan inasibles como dilucidar el combate interior que vivió Lou Reed consigo mismo y el mundo.

[caption id="attachment_231686" align="aligncenter" width="569"] Lou Reed con Laurie Anderson (Courtesy Annie Leibovitz / Trunk Archive) en 1995[/caption]

Lou Reed con Laurie Anderson (Courtesy Annie Leibovitz / Trunk Archive) en 1995[/caption]

De Andy Warhol a Transformer con David Bowie[/caption]

De Andy Warhol a Transformer con David Bowie[/caption] Con Rachel Humphreys, y con Mick Jagger y David Bowie[/caption]

Con Rachel Humphreys, y con Mick Jagger y David Bowie[/caption] Lou Reed con Laurie Anderson (Courtesy Annie Leibovitz / Trunk Archive) en 1995[/caption]

Lou Reed con Laurie Anderson (Courtesy Annie Leibovitz / Trunk Archive) en 1995[/caption]