El trasvase entre lenguajes artísticos, pese a ser tan frecuente, siempre es arriesgado. Wagner pretendía que en su obra la música y la poesía confluyeran de tal modo que formaran una unidad indisociable: esa "obra total" a la que, además de él, muchos autores han aspirado. Pero lo habitual es que un arte sea deudor del otro y el pintor se inspire en motivos literarios o el músico, en pictóricos. En el siglo pasado el cine, el más vampírico de los lenguajes, recurrió indistintamente a la literatura, pintura y música como materia propia para sus imágenes en movimiento.

Entre esos trasvases para mí siempre ha tenido especial interés el que enfrentaba la pintura a la literatura. Antes del cine, que ha puesto tantas y a menudo tan distintas caras a los héroes literarios, era a la pintura, y en mucha menor medida, a la escultura a quienes correspondía encarnar -poner carne de pigmento o mármol- a los personajes de la literatura. Ahora, por ejemplo, a nosotros, por obra del cine, nos cuesta disociar las caras del Gatopardo o de Marco Antonio de las de Burt Lancaster y Marlon Brando, y sin embargo antes de las películas de Visconti y Mankiewicz -Julio César- los rostros de los protagonistas de la novela de Tomaso di Lampedusa y de la tragedia de Shakespeare eran imaginables de modo notablemente distinto. El cine, con su hiperrealismo y con su poder para la sugerencia, ha fijado decenas de personajes que habitaban, con facciones más o menos confusas, la historia de la literatura.

Con anterioridad al cine, aunque sin la capacidad de fijación de éste, la pintura, la escultura y el grabado proponían las traducciones visuales de los héroes. Las retrataban, por así decirlo, a posteriori. Algunos de estos retratos han sido tan contundentes que aún hoy evocamos a los personajes de acuerdo con las propuestas del retratista. Pensamos, para citar a uno de los más influyentes, en Gustave Doré y en la potencia de sus grabados para configurar siluetas heroicas asumidas por el público de varias generaciones. Apenas es posible representarnos personajes como Fausto o el Quijote sin tomar como referencia la forja fisonomista de Doré.

Tras la irrupción masiva del cine y el gran giro hacia la abstracción de la pintura del siglo XX las presentaciones visuales de los héroes literarios han sufrido profundas modificaciones. En términos generales el retratismo ideal ha sido otorgado a la fotografía y el cine. Sin embargo, no por eso la pintura ha perdido por entero su antigua vocación ilustradora si bien ésta implica en la actualidad desarrollos muy diferenciados entre sí. Relevante labor, a este respecto, la del Círculo de Lectores al proponer a los artistas la ilustración de textos literarios, con la posterior exposición de las obras: La Divina Comedia de Barceló, el Shakespeare de Plensa y, actualmente, Las mil y una noches de Amat.

Las ilustraciones de Frederic Amat para Las mil y una noches, editadas hace un par de años en tres magníficos volúmenes, se exponen ahora en las salas del Círculo de Lectores con un montaje arriesgado y acertado: alienadas todas ellas a lo ancho y a lo largo de una de las grandes paredes conformando un mosaico de gran impacto sobre la retina del espectador. Amat recrea el texto a través de un eficaz juego de correspondencias simbólicas. De un lado, con la delicadez y la exquisitez de un iluminador medieval; de otro, con la maestría de un moderno investigador de formas. Amat no nos propone el retrato de Sherezade pero sí el laberinto que a través de sus cuentos conduce al rostro de la narradora infinita.

En la misma línea ilustradora el Círculo de Lectores ha realizado la hermosa traducción que hizo Sergio Pitol de El corazón de las tinieblas de Conrad acompañada por las ilustraciones de Ángel Mateo Charris. En este caso la dificultad era también formidable, y por una doble razón.

En primer lugar por que aquí la competencia del cine era durísima pese a que fuera indirecta. Si bien Apocalypse Now de Coppola es una versión libre y cambiada de contexto de El corazón de las tinieblas a estas alturas es muy difícil prescindir de ella al tratar de rememorar los paisajes de la novela, aunque ésta transcurra en el Congo y no, como la película, en Vietnam. Igualmente pocos imaginarán al enigmático y terrible Kurtz sin acudir a la demoledora interpretación -también aquí- de Marlon Brandon. La segunda razón era de fondo: el relato de Conrad siempre me ha parecido más acústico, musical, que pictórico, con los sonidos de la selva y la voz grave de Kurtz como inquietantes reclamos.

Con todas esas dificultades Ángel Mateo Charris acierta en sus ilustraciones conradianas. Algunas parecen sugerentes carteles de viaje de antaño; otras, misteriosos fotogramas en los que se transmite la luz turbadora del relato. El conjunto es oscuro, ambiguo, fascinante, ronco como la voz de Kurtz.

La cara de Sherezade, la narradora infinita, es secreta pero es estimulante que los pintores traten de arrancar el velo que la cubre.

El País, diciembre 25 de 2007

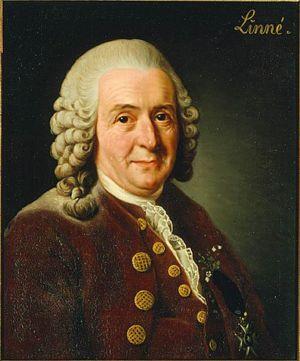

Aristóteles clasificó a los seres vivos en niveles jerarquizados, con los humanos en la cumbre. La clasificación de Aristóteles se mantuvo durante siglos hasta que fue completada y superada por la de Karl von Linné (1707-1778). Linneo dividió el espectro de la vida en dos reinos: animal y vegetal. El primero está formado por cuerpos orgánicos que, además de tener capacidad sensorial, tienen capacidad de locomoción. Los segundos no poseen ni locomoción ni sensación.

Aristóteles clasificó a los seres vivos en niveles jerarquizados, con los humanos en la cumbre. La clasificación de Aristóteles se mantuvo durante siglos hasta que fue completada y superada por la de Karl von Linné (1707-1778). Linneo dividió el espectro de la vida en dos reinos: animal y vegetal. El primero está formado por cuerpos orgánicos que, además de tener capacidad sensorial, tienen capacidad de locomoción. Los segundos no poseen ni locomoción ni sensación.

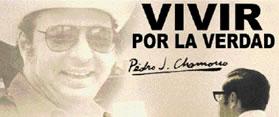

Su muerte pudo significar la piedra de fundación de una nueva forma de convivencia política y de conducta de gobernar, tal como él mismo quiso predecirlo, anunciando que Nicaragua volvería a ser una república. Pero no fue posible tras su asesinato, y treinta años después, tampoco lo ha sido posible hasta ahora, cuando el país parece retroceder de nuevo hacia las formas más primitivas de gobierno autoritario, la confusión entre los intereses familiares y los intereses del estado, la abolición de la independencia de los poderes del estado conculcados bajo una sola mano, la corrupción inducida del sistema judicial para favorecer intereses turbios, la lealtad convertida en servilismo, la voluntad personal como sustituto de las leyes. Y, otra vez, el fantasma de la reelección.

Su muerte pudo significar la piedra de fundación de una nueva forma de convivencia política y de conducta de gobernar, tal como él mismo quiso predecirlo, anunciando que Nicaragua volvería a ser una república. Pero no fue posible tras su asesinato, y treinta años después, tampoco lo ha sido posible hasta ahora, cuando el país parece retroceder de nuevo hacia las formas más primitivas de gobierno autoritario, la confusión entre los intereses familiares y los intereses del estado, la abolición de la independencia de los poderes del estado conculcados bajo una sola mano, la corrupción inducida del sistema judicial para favorecer intereses turbios, la lealtad convertida en servilismo, la voluntad personal como sustituto de las leyes. Y, otra vez, el fantasma de la reelección.