En teoría las obras artísticas son inmutables (salvo pinturas y esculturas, cuya preservación es una espada de Damocles sobre su existencia): siempre idénticas a sí mismas, las novelas no ganan ni pierden capítulos y las películas duran siempre lo mismo -o por lo menos duraban, hasta que la invención del DVD dio pie a innumerables versiones del director. Lo que cambia, ¡y cómo!, es un elemento fundamental de la ecuación que hace funcionar, o no, a la obra de arte: esto es, nosotros.

Días atrás pesqué una película menor por TV: Mary Reilly, de un cineasta inglés destacadísimo como Stephen Frears (My Beautiful Laundrette, The Grifters, High Fidelity). El film está basado en una novela de Valerie Martin, que vuelve a narrar la clásica historia de Jekyll y Hyde desde el punto de vista de una de las criadas de la casa, la Mary del título. Protagonizada por Julia Roberts como Mary Reilly y John Malkovich en el doble papel del doctor y su alter ego, la vi en su momento y no me movió un pelo. Me pareció una película correcta, perjudicada en su momento por el casting de Julia Roberts, que a pesar de su buen desempeño (siempre y cuando uno haga abstracción de su nulo acento británico) espantó al público, que no quería verla como una sirvienta ratonil; por aquel entonces -hablo de 1996-, se pretendía que reprisara infinitamente su rol de Pretty Woman.

No voy a decir que esta nueva visión alteró mi juicio crítico. Pero sí sentí que me involucraba con la historia de la pobre Mary -abusada por su propio padre, que además la encerró en una despensa en compañía de una rata famélica- con una emoción que antes no había estado allí. ¿Cambió la película? No. ¿Cambió mi vida, de tal modo de potenciar mi empatía con los marginados, los invisibles, los olvidados? Por supuesto.

No es ni la primera ni será la última vez que una nueva visión altere mi percepción de una obra. A veces mi ansiedad es tan grande (ocurre en casos que involucran historias que conozco bien, como la original de Stevenson o el Drácula de Bram Stoker) que la película me decepciona a primera vista simplemente porque no es lo que yo esperaba que fuese; tuve que ver el Drácula de Coppola por segunda vez -después vendrían otras muchas- para abandonar la pretensión de encajarla en el molde de mi preconcepto y dejarme llevar por lo que la narración me proponía.

Pero otras veces lo que ocurrió fue más simple, y más conmovedor. Entre mi primera visión de Último tango en París, que entonces me impactó intelectualmente, y la segunda -cuando yo ya tenía la edad del Paul de Marlon Brando, cuando yo ya era el Paul de Brando- lo que ocurrió fue nada más y nada menos que la vida. Yo había crecido. Era una versión de mí mismo más desgarrada y terminal, que encajaba a las mil maravillas en el viaje propuesto por Bertolucci -y también un tanto más sabia, en la medida en que podía percibir la diferencia.

Cambiar -convertirse en otro lector, en otro espectador- tiene una última ventaja adicional: nos permite seguir involucrándonos con las grandes obras una y otra vez, encontrándoles resonancias siempre nuevas.

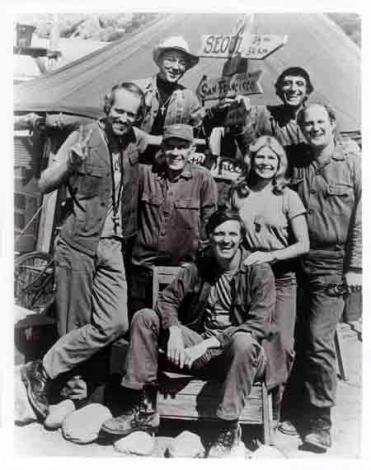

A partir de aquí la tele se llenó de hospitales: Hospital Central, Doctor House, Anatomía de Grey, Doctoras de Filadelfia, Doctor en Alaska, otras series que no llegaron a cuajar, aparte de las más antiguas como la excelente MASH (sobre la vida de un equipo médico en la guerra de Corea), que se remonta a 1972 y que arranca de la película de R. Altman del mismo nombre, un inesperado exitazo de taquilla para los estudios. Si hay por ahí alguien leyendo estas líneas que recuerde más series y películas le animo a que completemos una lista relativamente aceptable. De todos modos, el cine ya había explotado esta veta en unos tiempos en que los médicos auscultaban al paciente mientras se fumaban un cigarrillo. Puede que exagere, pero desde luego en las habitaciones de los hospitales se fumaba con toda naturalidad, si no echemos un vistazo a La melodía de la vida, de Gregory LaCava, de 1932 para tranquilidad de todos.

A partir de aquí la tele se llenó de hospitales: Hospital Central, Doctor House, Anatomía de Grey, Doctoras de Filadelfia, Doctor en Alaska, otras series que no llegaron a cuajar, aparte de las más antiguas como la excelente MASH (sobre la vida de un equipo médico en la guerra de Corea), que se remonta a 1972 y que arranca de la película de R. Altman del mismo nombre, un inesperado exitazo de taquilla para los estudios. Si hay por ahí alguien leyendo estas líneas que recuerde más series y películas le animo a que completemos una lista relativamente aceptable. De todos modos, el cine ya había explotado esta veta en unos tiempos en que los médicos auscultaban al paciente mientras se fumaban un cigarrillo. Puede que exagere, pero desde luego en las habitaciones de los hospitales se fumaba con toda naturalidad, si no echemos un vistazo a La melodía de la vida, de Gregory LaCava, de 1932 para tranquilidad de todos.