En Davos se ha visto este año la magnitud del desconcierto. Estamos ante una crisis que alcanza a todo el planeta, encoge la economía global y presiona hacia el proteccionismo y la desglobalización. Pero ha costado mucho llegar a reconocerla. La Agenda Global para 2009, preparada por más de un millar de expertos, ha recurrido a la imagen de los pájaros utilizados por los mineros antes de entrar en el pozo para describir lo que ha sucedido en 2008, el año de los tres canarios, que son el precio de los alimentos, el incremento y volatilidad del precio del petróleo y la crisis financiera. Hace un año, en esta misma reunión, todavía no había salido de la mina el cuerpecillo de ninguno de los pajarillos y eran muy pocos los economistas capaces de preverlo.

Ahora lo que preocupa es conocer cómo encontrar la salida, prever la fecha y localizar los escollos que puedan retrasarla. Y lo más interesante es observar cómo empiezan a imaginar unos y otros el paisaje que aparecerá cuando salgamos del túnel, aquel capitalismo reformado que demandaba con impaciencia el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Los conceptos de crisis y de recesión son pobres para describir lo que en realidad enfrentamos, según se desprende de la opinión de los expertos: estamos ante un momento de cambio de modelo económico y social, e incluso de mutación de valores. Los más osados sueñan en una nueva era, de la que saldremos todos, países, Gobiernos y ciudadanos, profundamente transformados.

Necesitamos instituciones globales, mejores que las actuales, que sirvan para prever las crisis y no para acudir a la cabecera del enfermo cuando se halla en muy mal estado. Con un reparto de las responsabilidades más adecuado a la realidad del mundo: el dominio occidental del planeta se ha terminado. La reunión del G-20 el 2 de abril en Londres debe emitir un mensaje muy contundente respecto a la voluntad política de los Gobiernos para poner en marcha esta nueva gobernanza económica global.

El capitalismo reformado debe ser verde y tecnológico. Hay que poner en marcha un mercado internacional de emisiones de CO2, algo que sólo se conseguirá si se implican los grandes contaminadores (China, India, Estados Unidos) y se fijan unos objetivos claros y verificables en cuanto a reducciones, cuestión que tendrá un momento especialmente decisivo el próximo diciembre, en la Cumbre del Clima en Copenhague. Las inversiones en tecnología serán cruciales para poner en marcha esta novísima economía ecológica. No hay que posponer este cambio hasta que haya pasado lo peor, porque entonces lo peor estará todavía por llegar.

Debemos conseguir que el mundo esté gobernado, con economías y monedas coordinadas, sin perder los beneficios de la globalización ni dejarlo varado en el nacionalismo económico y el proteccionismo. Hay que regresar a un juego con reglas, donde no sea posible cambiar de reglamento a mitad de la partida como han venido haciendo los más arriesgados y a veces inmorales. También a la jerarquía de valores más clásica: las finanzas son para financiar, no para convertirse en un fin en sí mismo. Los desequilibrios de riqueza, en constante aumento hasta esta crisis, además de injustos son peligrosos.

Merkel habla de una vía intermedia entre el capitalismo desregulado y los experimentos de socialismo de Estado. Es la vía alemana del canciller Ludwig Erhard, la economía social de mercado, en la que "el Estado es quien vigila el orden económico y social". Lo mismo ha dicho el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, que ha ofrecido a Estados Unidos el modelo europeo: "Nosotros tenemos un servicio de salud universal, un sistema de jubilaciones más generoso, un principio de gratuidad de la universidad y queremos conservarlo".

Son viejas ideas en odres nuevos, dirán algunos, pero no caen en saco vacío. La tradicional cena de los congresistas norteamericanos que acuden a Davos, celebrada este año en la euforia de la elección presidencial, ha sido todo un homenaje al Estado protector, el multilateralismo, el desarme, el sistema sanitario europeo, los impuestos sobre la gasolina y la ayuda al desarrollo. Todos reconocen que hay que someter a revisión el modelo americano de consumo desenfrenado, sobre todo en el capítulo energético.

El quiebro ideológico respecto a 2008 se ha percibido incluso en los temas de moda. La tecnología y la innovación han sido siempre la crema más exquisita de Davos, y la codicia del capitalismo financiero, más o menos confesada, el principal combustible. En esta edición la tecnología ha seguido teniendo una gran consideración, sobre todo con relación al medio ambiente, pero ya no se la concibe como la varita mágica salvadora, como había sucedido anteriormente. Y sin voluntad política ni valores no habrá buenas soluciones. Estos últimos han ocupado incluso debates enteros -uno de ellos presidido por Tony Blair- en los que no han faltado los líderes religiosos. Un teólogo norteamericano recordó el viernes los siete pecados sociales denunciados por Gandhi, que son anillo en el dedo de la actual recesión: política sin principios, comercio sin moral, riqueza sin trabajo, educación sin carácter, ciencia sin humanidad, placer sin consciencia, religión sin sacrificio. Y que, por supuesto, también impugnan la exhibición de riqueza y de poder que se puede ver en Davos.

[ADELANTO EN PDF]

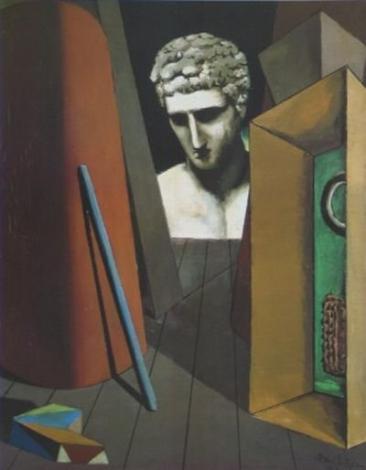

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de la melancolía otoñal.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de la melancolía otoñal.