Ernst Gombrich, uno de los mejores historiadores del arte del siglo XX, dijo en una entrevista que "se sentía avergonzado de pertenecer a una época en la que la obra de arte más famosa era un urinario". Se refería, claro está, a la pieza de Marcel Duchamp y, aunque quizá no sea la más célebre, sí es citada casi siempre como una referencia artística indiscutible del pasado siglo. La exposición actual del MNAC sobre Picabia, Man Ray y el propio Duchamp refleja magníficamente la atmósfera ideológica en que un urinario pudo ser presentado como el fruto genuino de la vanguardia. También refleja el inicio de la cadena de equívocos -en general interesados- que tergiversa el gesto de Duchamp, olvida su significado y sacraliza su herencia.

Es decir, Gombrich tenía razón de sentirse avergonzado. Ahora bien, creo que lo que le avergonzaba, a tenor de lo que comentaba en el resto de la entrevista, no era la irónica ocurrencia dadaísta de Duchamp, sino el hecho de que un ejército de críticos, profesores, gestores de la cultura y comerciantes se hubieran empeñado en transformar la ocurrencia en obra de arte, poniéndola como modelo de tantas otras ocurrencias que, bien hinchadas en el mercado, también eran convertidas en obras de arte e, incluso, en el arte por excelencia.

Mientras Marcel Duchamp jugaba tranquilamente al ajedrez en Cadaqués, más bien indiferente a lo que ocurría a su alrededor según el testimonio de quienes le conocieron en esa época, un fenomenal engranaje de reflexiones teóricas y trapicheos culturales celebraba la artisticidad universal del urinario y de alguna otra de sus bromas provocadoras, como la Gioconda con mostachos. El único gran beneficio para la inteligencia de esta operación es que podamos deducir el grado de estupidez de nuestros interlocutores cultos según la importancia que otorgan al urinario y a la Mona Lisa bigotuda.

El dadaísmo fue, tal vez, el más interesante de los movimientos vanguardistas, porque fue el que llegó más lejos en sus interrogantes. Sin embargo, no puede ignorarse que el talante dadaísta implicaba la autoaniquilación del arte: o sea un movimiento apocalíptico, nihilista, de una ironía ferozmente terminal, "un agujero en la nada", según la afirmación de Picabia. Es imposible desvincular este radicalismo de un clima histórico en el que dominaban asimismo el apocalipsis y la utopía. Con sinceridad o afectación -depende de los casos- Dadá empujaba hacia el abismo toda la tradición heredada porque la época estaba fascinada con la creencia de que la civilización debía empezar de cero. O simplemente no reiniciar el camino. Ante la podredumbre de la civilización era preferible una nueva barbarie.

Vistas así las cosas puede comprenderse que lo más contrario al ideal dadaísta era hacer "obras de arte" y que éstas, debidamente envueltas como mercancías -con sus tasaciones, precios, seguros- fueran exhibidas en muestras y museos. Toda exposición sobre el dadaísmo tendría que empezar explicando el carácter contranatura del proyecto. Duchamp hirió simbólicamente a Leonardo da Vinci como paradigma de la pintura sabiendo a la perfección que esa herida sólo podía sangrar en la atmósfera revolucionaria en que se había producido.

Así propuso también su urinario, genuino objeto antisublime que adquiría el valor de una granada lanzada en el seno del conservadurismo artístico e ideológico. Desactivada la granada tras el fin del fervor revolucionario, tal objeto únicamente podía ser preservado como el testimonio de un gesto, como un documento de época; nunca como la obra de arte que obviamente jamás pretendió ser.

Pero precisamente el papanatismo intelectual ha actuado en sentido contrario y, medio siglo después, ofrece el urinario de Duchamp, si no como "obra de arte" -expresión considerada arcaica-, como objeto de culto para la idolatría de las multitudes. El círculo así se cierra en cierto modo, puesto que no podría haber nada más antagónico al espíritu original, iconoclasta, del dadaísmo que esta proposición de culto. Seguramente Duchamp se reiría a carcajadas al comprobar esta perversión idolátrica de sus intenciones.

Apuesto a que también entendería la ira del viejo Gombrich, un estudioso que se había pasado la vida examinando la complejidad de las obras de Durero, Holbein, Rafael o del propio Leonardo. No es que Gombrich fuera incapaz de comprender el sarcasmo dadaísta, pero no confundía el monigote que con tanto éxito dibujó Duchamp con la Mona Lisa original.

La exposición del MNAC es muy recomendable. Pero recuerdan que un urinario es eso: un urinario. Ni más ni menos.

El País, 26/07/2008

Una nota me parece ineludible sobre mi lectura de How Fiction Works de James Wood. Es poco común tener a un crítico literario de primer rango que desvela sus criterios. Es un primer motivo para leer a Wood con una cierta gratitud: este señor da la cara y acepta un posible ataque en le futuro por falta de coherencia entre su libro y sus reseñas. Por otra parte, ya lo escribí ayer, es un librito fenomenal por su manera rápida de aprovechar una amplia cultura. No es placer, es gozo puro y ya puedo adivinar que se traducirá en todos los idiomas incluido al castellano.

Una nota me parece ineludible sobre mi lectura de How Fiction Works de James Wood. Es poco común tener a un crítico literario de primer rango que desvela sus criterios. Es un primer motivo para leer a Wood con una cierta gratitud: este señor da la cara y acepta un posible ataque en le futuro por falta de coherencia entre su libro y sus reseñas. Por otra parte, ya lo escribí ayer, es un librito fenomenal por su manera rápida de aprovechar una amplia cultura. No es placer, es gozo puro y ya puedo adivinar que se traducirá en todos los idiomas incluido al castellano.

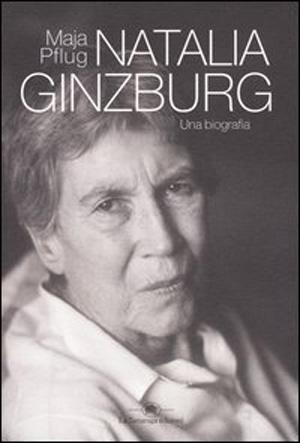

Estoy leyendo Familias (Lumen), de Natalia Ginzburg. No me canso de leer a esta escritora. Es maravillosa. He terminado la novela corta El camino que va a la ciudad, incluida en el volumen, donde aparece el mismo tipo de familia que en Las Palabras de la noche, en Léxico familiar o en Querido Miguel y en prácticamente toda su obra, pero precisamente El camino... es su primera novela, la publica en 1942. Y es genial. Cada página que leo me deja pensando en el descomunal talento de esta mujer. Todo lo que pueda decir sobre ella se queda corto. Podría lanzarme a hablar ahora mismo de sus personajes, sobre el pequeño mundo que crea y en el que podemos sentirnos todos a través de estas tiernas y ásperas almas errantes que aparecen y desaparecen de la faz de la tierra para nuestro deleite. Pero hay algo que cuesta definir, llegaría un momento en que tendría que callarme porque el milagro se escapa entre los dedos. Así quien quiera saber de qué va esto, quien aún no le haya hincado el diente a la Ginzburg, que vaya a la fuente, que la lea y se quedará embobado.

Estoy leyendo Familias (Lumen), de Natalia Ginzburg. No me canso de leer a esta escritora. Es maravillosa. He terminado la novela corta El camino que va a la ciudad, incluida en el volumen, donde aparece el mismo tipo de familia que en Las Palabras de la noche, en Léxico familiar o en Querido Miguel y en prácticamente toda su obra, pero precisamente El camino... es su primera novela, la publica en 1942. Y es genial. Cada página que leo me deja pensando en el descomunal talento de esta mujer. Todo lo que pueda decir sobre ella se queda corto. Podría lanzarme a hablar ahora mismo de sus personajes, sobre el pequeño mundo que crea y en el que podemos sentirnos todos a través de estas tiernas y ásperas almas errantes que aparecen y desaparecen de la faz de la tierra para nuestro deleite. Pero hay algo que cuesta definir, llegaría un momento en que tendría que callarme porque el milagro se escapa entre los dedos. Así quien quiera saber de qué va esto, quien aún no le haya hincado el diente a la Ginzburg, que vaya a la fuente, que la lea y se quedará embobado.

En la portada de El País de ayer: "Manos Limpias", ese turbio sindicato de orígenes poco claros, de procedencia de extrema derecha, ese que desde hace más de una década presenta denuncias judiciales por corrupciones o malas prácticas, es el mismo que está imputado en planes urbanísticos, comisiones ilegales, extorsiones y otros escándalos.

En la portada de El País de ayer: "Manos Limpias", ese turbio sindicato de orígenes poco claros, de procedencia de extrema derecha, ese que desde hace más de una década presenta denuncias judiciales por corrupciones o malas prácticas, es el mismo que está imputado en planes urbanísticos, comisiones ilegales, extorsiones y otros escándalos.

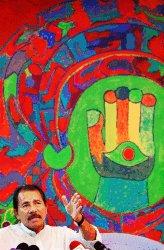

Igual que las flores, de las que se vacían las floristerías de Managua cada vez que la pareja gobernante comparece en público, los protege de adversidades y envidias la mano abierta de Fátima con un ojo al centro, llamada así según la tradición mahometana, y también mano de Miriam, según la tradición talmúdica, que aparece rodeada de un collar de serpientes.

Igual que las flores, de las que se vacían las floristerías de Managua cada vez que la pareja gobernante comparece en público, los protege de adversidades y envidias la mano abierta de Fátima con un ojo al centro, llamada así según la tradición mahometana, y también mano de Miriam, según la tradición talmúdica, que aparece rodeada de un collar de serpientes.