"Estoy sólo en la oscuridad, dándole vueltas al mundo en la cabeza mientras paso otra noche en blanco en la gran desolación americana". Con esa tonalidad dramática arranca la novela. Sabemos de buen principio a qué atenernos. Alguien, no recuerdo quién, dijo o escribió una vez que el truco de una buena novela consistía en meter primero un elefante en una bañera y luego sacarlo con toda naturalidad y verosimilitud, hasta dejarnos con la sensación de que así son las cosas, tal como nos las han contado. Paul Auster es un excelente artista a la hora de meter personajes absurdos dentro de un agujero de donde no hay forma de salir; es cierto que no siempre nos satisface la contorsión narrativa y de ahí le vienen muchas críticas e incluso manías persecutorias.  No voy a adentrarme yo por esos vericuetos, a pesar de que cada uno conoce sus propias veleidades literarias y críticas, sino encaminarme directamente a una cuestión política, que es la que más me interesa aquí y ahora. El último Auster, ‘Un hombre en la oscuridad' (Anagrama), lo merece, tanto por su contenido como por la tensión autobiográfica que atraviesa la novela, en la que se escenifica en forma de invención narrativa la guerra civil que sufre Estados Unidos, guerra cultural se la suele denominar, entre ese país liberal que va a votar a Obama y el país conservador que se apresta a dar su apoyo a McCain .

No voy a adentrarme yo por esos vericuetos, a pesar de que cada uno conoce sus propias veleidades literarias y críticas, sino encaminarme directamente a una cuestión política, que es la que más me interesa aquí y ahora. El último Auster, ‘Un hombre en la oscuridad' (Anagrama), lo merece, tanto por su contenido como por la tensión autobiográfica que atraviesa la novela, en la que se escenifica en forma de invención narrativa la guerra civil que sufre Estados Unidos, guerra cultural se la suele denominar, entre ese país liberal que va a votar a Obama y el país conservador que se apresta a dar su apoyo a McCain .

En cuatro ocasiones los ciudadanos norteamericanos han podido presenciar en directo la confrontación entre las ideas y propuestas de ambos candidatos. La primera de ellas, en Saddleback Church, la iglesia cóncava del pastor Rick Warren, no suele contabilizarse como debate, porque de hecho fueron dos interrogatorios por separado a cargo de este famoso predicador y con el mismo cuestionario. Para mi gusto en ninguno de los otros tres debates ha aparecido de forma tan nítida el contraste entre las dos culturas morales y políticas que se enfrentan en Estados Unidos como sucedió el 16 de agosto en la iglesia californiana.

Warren les preguntó a los dos si creían que el mal existía y en caso afirmativo qué había que hacer con él: ¿negociar, contenerlo o derrotarlo? El contraste entre las respuestas de Obama y de McCain no pudo ser más evidente. El candidato republicano apenas permitió a Warren terminar con la pregunta: "Derrotarlo. Si soy presidente de Estados Unidos lo perseguiré hasta las puertas del infierno, cazaré a Osama Bin Laden y lo entregaré a la justicia". El candidato demócrata, en cambio, después de extenderse sobre la presencia del mal en el mundo, tuvo ese momento de debilidad que engrandece a los políticos pero les puede conducir a la derrota. "Ahora, lo que para mí es muy importante es tener algo de humildad cuando nos aproximamos al problema de la lucha contra el mal, porque mucho mal se ha hecho en nombre de la lucha contra el mal". ¿En nombre de Dios?, le repregunta Warren. "En nombre de Dios", contesta Obama, y sigue: "Sólo porque pensemos que nuestras intenciones son buenas esto no significa que vamos a hacer el bien".

Paul Auster inventa en su novela unos Estados Unidos en plena guerra civil, con estampas sacadas de las guerras reales en las que su país está involucrado, pero la sitúa dentro de una tragedia familiar provocada por esta otra guerra, cultural aunque también militar, que ha conducido a los jóvenes norteamericanos a matar y morir a millares de kilómetros de sus casas por unos objetivos y unas ideas que no comprenden. La almendra de la novela, para mi gusto, está en unas frases con las que culmina un largo comentario de una película del cinesasta japonés Yasujiro Ozu. "...porque sólo los buenos dudan de su propia bondad, y eso es precisamente lo que los hace así. Los malos sí saben que son buenos, pero ellos lo ignoran. Se pasan la vida disculpando a los demás, pero no son capaces de perdonarse a sí mismos".

Cuando la narración termina, como un buen Auster, todo encaja: el elefante abandona la bañera y regresa a su jaula. Sabemos ahora que esa guerra civil americana no es una metáfora, sino que ha producido víctimas dentro de esta familia; y vemos también cómo el mundo sigue, indiferente. Así son las cosas, tal como nos las ha contado. Una buena novela para quienes votarán a Obama y para quienes temen que Obama no pueda ganar estas elecciones. Está dedicada a la familia del novelista israelí, David Grossman, y a la memoria de su hijo Uri, que murió en la guerra del Líbano en el verano de 2006.

¿Cuál es para usted el rasgo definitivo de Fuentes? ¿Qué parte de su personalidad escogería, o qué característica física, como primera pincelada de su retrato?

¿Cuál es para usted el rasgo definitivo de Fuentes? ¿Qué parte de su personalidad escogería, o qué característica física, como primera pincelada de su retrato?

E incluso siendo maravillosas, les van a impedir entrar en contacto con los demás, con gente diferente y saber manejarse en la vida. No recuerdo el colegio como un paraíso, pero era la mejor opción. El colegio no supone solamente aprender matemáticas y lengua, supone aprender que uno no es único y que va a tener encontronazos, disgustos y también que se va a divertir porque se va a topar con un compañero con un sentido del humor que no tiene nadie de su familia. El colegio es la posibilidad de escapar de la familia para sentir de otro modo.

E incluso siendo maravillosas, les van a impedir entrar en contacto con los demás, con gente diferente y saber manejarse en la vida. No recuerdo el colegio como un paraíso, pero era la mejor opción. El colegio no supone solamente aprender matemáticas y lengua, supone aprender que uno no es único y que va a tener encontronazos, disgustos y también que se va a divertir porque se va a topar con un compañero con un sentido del humor que no tiene nadie de su familia. El colegio es la posibilidad de escapar de la familia para sentir de otro modo.

Cornyn se disputa el escaño con Rick Noriega, un hispano de origen mexicano, diputado estatal y teniente coronel veterano de la guerra en Afganistán. Noriega se encuentra, ahora, a una distancia de cinco a siete puntos de Cornyn.

Cornyn se disputa el escaño con Rick Noriega, un hispano de origen mexicano, diputado estatal y teniente coronel veterano de la guerra en Afganistán. Noriega se encuentra, ahora, a una distancia de cinco a siete puntos de Cornyn.

Las peticiones se agolpan a sus puertas como una manifestación incontrolada, en una nueva petición de auxilio. Es el Estado quien se empieza a hacer cargo de bancos en países anglosajones; quien debe promover la garantía de los depósitos, quien debe llevar el agujero de la liquidez; quien debe controlar que miles de millones lleguen a familias y empresas; el intendente que lleva comida al ejército de parados; el recurso de las empresas privadas que piden el mismo dinero que los bancos; el auxilio deseado de las familias atrapadas en el túnel sin salida del Euribor; y a última hora, el psicólogo de los nuevos enfermos mentales de la crisis, que abarrotan las consultas de psiquiatría."

Las peticiones se agolpan a sus puertas como una manifestación incontrolada, en una nueva petición de auxilio. Es el Estado quien se empieza a hacer cargo de bancos en países anglosajones; quien debe promover la garantía de los depósitos, quien debe llevar el agujero de la liquidez; quien debe controlar que miles de millones lleguen a familias y empresas; el intendente que lleva comida al ejército de parados; el recurso de las empresas privadas que piden el mismo dinero que los bancos; el auxilio deseado de las familias atrapadas en el túnel sin salida del Euribor; y a última hora, el psicólogo de los nuevos enfermos mentales de la crisis, que abarrotan las consultas de psiquiatría."

Casi todo ha sido en estos años móvil, veloz, intuitivo, efímero, cambiante, impulsivo-compulsivo. Bipolar. Y de esta bipolaridad maniaco depresiva proviene la marca del aire actual, "L´air du temps", de Nina Ricci. Volando, lanzados a la mayor velocidad hacia el destino sin nombre, encabalgados en una evolución donde las cosas sustituyeron al sentido y decididos a vivir exhaustivamente la vida inmediata sin ningún más allá. De estos componentes parte la extraña fuerza que conduce a la máxima aceleración y al máximo accidente, a la suprema cotización de las acciones hasta el linde de la acción mortal.

Casi todo ha sido en estos años móvil, veloz, intuitivo, efímero, cambiante, impulsivo-compulsivo. Bipolar. Y de esta bipolaridad maniaco depresiva proviene la marca del aire actual, "L´air du temps", de Nina Ricci. Volando, lanzados a la mayor velocidad hacia el destino sin nombre, encabalgados en una evolución donde las cosas sustituyeron al sentido y decididos a vivir exhaustivamente la vida inmediata sin ningún más allá. De estos componentes parte la extraña fuerza que conduce a la máxima aceleración y al máximo accidente, a la suprema cotización de las acciones hasta el linde de la acción mortal.

No voy a adentrarme yo por esos vericuetos, a pesar de que cada uno conoce sus propias veleidades literarias y críticas, sino encaminarme directamente a una cuestión política, que es la que más me interesa aquí y ahora. El último Auster, ‘Un hombre en la oscuridad' (

No voy a adentrarme yo por esos vericuetos, a pesar de que cada uno conoce sus propias veleidades literarias y críticas, sino encaminarme directamente a una cuestión política, que es la que más me interesa aquí y ahora. El último Auster, ‘Un hombre en la oscuridad' (

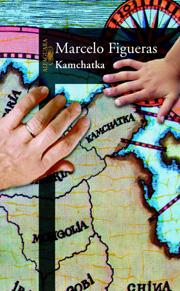

Neuman no critica la utilización de la primera persona, el yo manifiesto del texto. No hay nada de malo en este tipo de narraciones. (Yo apelé a ese recurso para la novela

Neuman no critica la utilización de la primera persona, el yo manifiesto del texto. No hay nada de malo en este tipo de narraciones. (Yo apelé a ese recurso para la novela