La inteligencia hispana; ideas en el tiempo. Así titula José Luis Villacañas su extensa obra histórica en veintiún tomos. Inteligencia hispana; mi buen amigo el poeta y latinista Jaime Siles, parafraseando una cita de Pío Baroja –tal vez falsa–, me dice que ambos términos son antitéticos, no pueden formular una idea común. Pero el profesor Villacañas se refiere a «inteligencia» en el sentido marxiano dado a «intelligentsia», significado que amplía más allá del referido al conjunto de intelectuales o pensadores que conforman un grupo social para acercarlo a la cosmovisión (la westalchauung germana) que propuso el filósofo Wilhem Dilthey, un pensador decisivo al otorgar a la historia una importancia trascendente en la configuración de las formas de pensar y, por ende, en el nacimiento e irradiación de las ideologías.

De hecho, podríamos decir que José Luis Villacañas, ampliamente reconocido como pedagogo de la filosofía –es catedrático de dicha disciplina en la Complutense madrileña–, lleva años transitando el camino «diltheyano» mostrando interés en sus investigaciones y análisis sobre la historia. Acreditado kantiano, Villacañas se ha mostrado activo como filósofo político, incluyendo algún periodo en la gobernanza cultural o en el propio activismo, amén de ser un fino y ameno analista como lo demuestra a menudo en este mismo periódico donde sus colaboraciones son muy seguidas.

En paralelo ha llevado a cabo, también, una amplia actividad como divulgador de la historia, cuyo eslabón inicial lo constituyó su profusa biografía del rey conquistador Jaume I (Espasa, 2003), a la que han seguido no menos de una docena de títulos dedicados en lo fundamental al mundo medieval hispánico, esa «marmita» donde se construyeron pueblos y formas de entender la existencia que darán lugar –está por ver cuándo– a la nación que finalmente llamamos España, una preocupación orteguiana y de sus coetáneos cuya génesis comparte Villacañas y que le ha llevado, asimismo, a polemizar con populares superventas de la difusión histórica española como García de Cortázar o Elvira Roca.

Buena parte de tales textos o acercamientos analíticos los está reorganizando Villacañas en un colosal proyecto a través de la editorial Guillermo Escolar que él mismo coordina, y que se agrupan bajo el ya referido epígrafe, «La inteligencia hispana», uno de los más ambiciosos y exhaustivos proyectos de historia de España que, según avanza el plan general de la obra, constará de veintiún volúmenes que abarcan desde el periodo visigodo a la Constitución del 78, más de mil quinientos años condensados en un programa historiográfico que superará las 7.000 páginas, y cuya bibliografía para un aficionado a la historia puede resultar inabarcable, como laberinto de resonancias borgianas.

Un rey de Aragón en un juicio. Imagen del manuscrito «Vidal mayor» de Vidal de Canellas, siglo XIII.

Un servidor se ha leído tres de los citados volúmenes, así como las introducciones aparecidas en internet de otros dos. Cinco en total, que son los que hasta la fecha han visto la luz pública, y cuyo apasionante acaecer da pie a una serie de conclusiones brillantes, listas para un debate riguroso –alejado a ser posible del politiqueo cotidiano–, sobre los problemas que la naturaleza de lo español provoca, «el estilo psíquico hispano» en palabras del autor que introduce en esta obra los conceptos de estilo y carácter, «dos formas de desconocerse» añade irónico. Antes de nada, sin embargo, Villacañas debe justificar su presencia en un campo que, a priori, no es objeto de su especialidad intelectual. A lo largo de una profusa introducción, Villacañas da cuenta de la integración del estudio de las ideas –o las pulsiones psíquicas de la cultura– en el análisis de la historia, recuperando al propio Dilthey y a varios de sus principales seguidores, como los sociólogos Max Weber o Pierre Bourdieu, quienes en su momento abrieron la historia social de par en par.

En realidad, los propios historiadores más recientes han centrado sus estudios en los procesos de construcción de las ideas, desde los teóricos de los llamados ciclos largos –Arnold Toynbee o Fernand Braudel, entre otros–, a la escuela francesa de los Annales, a cuyo frente Georges Duby o Jacques Le Goff dieron un giro antropológico en el medievalismo al desarrollar el concepto de mentalidad, tan próximo a la cosmovisión alemana. No es extraño ni inconveniente por tanto, más bien todo lo contrario, que filósofos, sociólogos o antropólogos, incluso psicoanalistas, entren en el campo de la historia dada la vocación de totalidad que se abre en su estudio, mucho más allá de la investigación en archivos a la busca de legajos reveladores o de legendarias arcas perdidas.

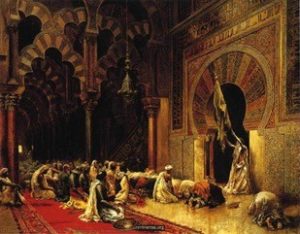

Imagen romántica del interior de la Mezquita de Córdoba. Pintura de Edwin Lord Weeks, fechada en 1880 y depositada en el Walters Art Museum de Baltimore.

Así pues, y a modo de una antropología social que busca sus orígenes –la genealogía de las ideas que propugnó Nietzsche y desarrolló Foucault–, la historia sobre las nociones que han configurado la hispanidad que analiza Villacañas supera antiguas disputas como las que protagonizaron Sánchez Albornoz y Américo Castro –el primero más celtiberista, el segundo más semítico–, al tiempo que reconoce también la ingente tarea de eruditos como Menéndez Pidal y Vicens Vives o el diagnóstico de Ortega y Gasset sobre la debilidad visigótica, cuya influencia terminará siendo menor incluso que la de los francos, grandes aliados de Cluny y el Papado de Roma. Para Villacañas, a pesar de los múltiples avatares históricos, España, como Alemania o Italia, es una nación tardía y es por ello que presenta tantas insuficiencias y problemáticas. En suma, Villacañas considera a España una nación muy heterogénea con poca capacidad racional y refractaria a las «aperturas históricas», lo que la abocaría a un acontecer, un ethos si se prefiere, por lo común «trágico».

Queda claro en cualquier caso que España no es «ser» para Villacañas sino «devenir», sobre cuyo marco geográfico –el ausente en esta obra– se propiciaría un Estado unitario muy temprano, que desembocó en Imperio y que, tal vez por esta misma razón, no pudo crear un proyecto de nación, una, hasta tiempos más tardíos. Faltan todavía por publicar dos tercios de esta obra completa, futuros volúmenes que deben incluir momentos clave en la historia hispánica como el desarrollo de la política exterior tanto de Aragón como de Castilla que configurarán el Compromiso de Caspe, o la influencia del gran choque cultural que supuso la aventura americana además del nacimiento de las ideologías románticas y liberales tras la Ilustración… Pese a lo cual se atisban algunas conclusiones en este hercúleo trabajo de Villacañas, como que la herencia castellana está arraigada en el poso del islamismo, dando lugar a una sociedad más jerarquizada, endogámica, guerrera y agrarista, frente a los estados de ascendencia aragonesa, más comerciantes, marineros, urbanos y conectados a las ideas europeas. Un Estado finalmente español con, al menos, dos potenciales naciones en su seno. Y algún que otro intento más dispar. Seguimos, a la espera