Desde Charles Darwin los tratados científicos constituyen todo un género literario, y no es sencillo. Más complejos todavía resultan los que abordan el conocimiento de las humanidades, de la misma literatura a la historia cuya naturaleza narrativa ya nadie pone en duda a estas alturas. Pero de entre todas las disciplinas del saber, la más difícil de explicar para el común no es otra que la filosofía, cuyo relato tropieza con obstáculos tan profundos como abstrusos e incomprensibles incluso para el iniciado.

Así pues, la didáctica filosófica se convierte en una verdadera prueba de fuego que debe aunar conocimiento, narratividad y lengua con los que explicar conceptos y epistemologías, cultura y contextos históricos, genealogías y biografías… hasta dar con las claves de un pensamiento filosófico, siempre proferido por un filósofo (o no).

En tales lides se despachaba con brío Juan Arnau, un autor poliédrico: Astrofísico y orientalista, navegante y traductor de sánscrito, profesor de literatura española en Estados Unidos y prolífico ensayista así como escritor en suplementos culturales de prestigio. Su memorable Manual de filosofía portátil, emulando en su título al literario de Vila-Matas –y a Voltaire–, va por su cuarta edición en dos editoriales distintas, lo cual es toda una efeméride en la industria española del libro tan circunscrita al best-sellerismo.

Pues bien, dando un paso más allá de ese papel entre profesoral y periodístico que supone la alta divulgación, Juan Arnau (Valencia, 1968), ha producido una formulación propia en torno a una ontología y metafísica singularísimas. Lo hace tras publicar numerosos textos que incluyen traducciones y ediciones críticas de libros de filosofía oriental (de cuya disciplina es ahora titular en la Complutense de Madrid), de otros muchos temas como la física cuántica o la historia de la imaginación y la psicodelia, así como narraciones de ficción sobre algunos de sus pensadores de cabecera como Spinoza o Leibniz y también el menos conocido, George Berkeley, quien da nombre a la más famosa y radical de las universidades californianas.

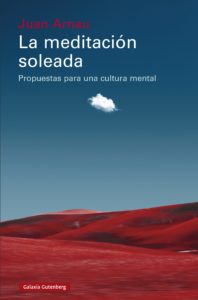

Arnau se siente deudor de una parte de Ortega y Gasset –la menos sociológica y política– y de Xavier Zubiri, en el orden de crear sus propios postulados filosóficos, desafiando la tesis lingüística de Heidegger, quien minusvaloró el castellano o español (ante su entonces doctorando, el chileno Víctor Farías) como idioma válido para desarrollar filosofía, que solo sería factible en alemán según el supuesto del pensador solitario de la Selva Negra. El texto de Arnau se titula La meditación soleada (muy orteguiano), y lleva por subtítulo Propuestas para una cultura mental (alternativo y underground, más allá del ser sentiente zubiriano).

Pero ¿qué es la meditación soleada? No sé explicarlo muy bien, entre otras razones porque se trata de un concepto de naturaleza inmanente, vinculado al espíritu, a la energía, al menos desde nuestro espacio observacional. Arnau, quien ya dejó expuesto parte de su postulado metafísico en Materia que respira luz, del que ya hablamos en este blog, con el que refuta los principios básicos de la física mecánica y relativista y, con ella, los de la ciencia en general, recobra la tradición de lo fenomenológico al objeto de explicar el ser y el universo.

Otros textos de Arnau anteceden a esta idea de la meditación soleada, como En la mente del mundo, La fuga de Dios o La invención de la libertad que proyectan una tradición antimaterialista (de William James a Bergson y Whitehead), ensayos que nos conducen a este nuevo compendio de ontología y astrofísica que en ocasiones se inspira en los pensadores presocráticos, a menudo tan olvidados pero cuyos principios e ideas sobre «las cosas» son útiles en tanto que suponen un modo de abordar los interrogantes de lo que nos rodea sin las fórmulas de la lógica a partir de Aristóteles.

Para Arnau, el universo es todo y uno. Retoma la idea de James Lovelock sobre Gaia, la Tierra como un organismo vivo, pero la transfiere a la realidad cósmica. Recuerden, la materia respira luz, además de emanar radioactividad. Al «ser» le resta observar y, lo que resulta más trascendente, «observar lo observado», es decir, despojar a las cosas de los pre-juicios y aprioris, en especial los lingüísticos, en busca del origen de las circunstancias. Una síntesis de antropólogo consciente, terapeuta liberador, viajero mental y genealógico. Ser es percibir, señala Arnau, y al mismo tiempo se es parte de la totalidad y se establece una relación de intercambios energéticos con aquello que observamos.

Estamos en el principio de los tiempos humanos, durante la construcción de arquetipos que se nos transfieren de modo epigenético. No nacemos en blanco, no partimos de la nada (Jung), y lo primero que aprendemos es el lenguaje, la lengua materna. Venimos al mundo y venimos al lenguaje, dice Arnau, cuya adaptación a la geografía y a la historia son determinantes. Estamos en Babel, no en la conciencia universal. «Ninguno abrimos el libro del lenguaje por la misma página. La historia no puede detenerse. No hay una primera letra del abecedario…». Tal vez estos condicionantes expliquen la actual zozobra provocada en el mundo político, con la globalización encallada y los intercambios entre las civilizaciones muy confusos y beligerantes.

La meditación soleada es un libro profundamente español, en el sentido que utiliza esa lengua para pensar, de un modo poético a veces, como en una especie de salmodia con la que se describen las complejidades del ser y también del tiempo y el universo. Se cuestiona, por tanto, la tradición alemana que utiliza su idioma para construir mediante sufijos inéditos conceptos cada vez más enrevesados, o la inglesa que moldea sus verbalizaciones de un modo tan sintético como para facilitar la práctica del comercio y el canto colectivo –y por ende, el teatro y el cine. El poder narrativo del español se impone por esta vez (Cervantes), y nos facilita incluso la comprensión de los sujetos anímicos que la metafísica hindú es capaz de proporcionarnos. Todo un camino despejado. Hay que dejarse llevar, es la mejor opción en estos años de cólera cuando la tecnología nos vuelve a poner frente al dilema platónico, el de la transformación de la mente –de nuestras formas de observar– por mor del universo digital y la biblioteca «infinita» que imaginó Jorge Luis Borges: la que compendia la inteligencia artificial, poderosa y nueva circunstancia de la evolución. Darwin se ha mareado a bordo del Beagle.