Delfín Agudelo: Pero pensando en la cirugía estética, ¿podríamos encontrar algún tipo de analogía o simultaneidad entre la oda de Baudelaire al maquillaje, entendiendo nuestro maquillaje como la misma cirugía?

R.A.: Yo no soy contrario a la cirugía estética. Creo que siempre ha estado presente entre los seres humanos. Como tú acabas de decir, más vinculado a la cosmética y al maquillaje que a la propia salud. La cosmética es muy importante: utilizamos la palabra sin darnos cuenta de que es prácticamente la misma palabra que cosmos; tienen la misma raíz. La armonía del cosmos tenía su ornamentación que se traslada a los seres humanos. Cuando analizamos el comportamiento del hombre en todas las épocas y los ritos amatorios y de seducción, vemos que el maquillaje y la cosmética son básicos y elementos primarios de lo que llamamos cirugía estética.

En muchas tribus primitivas la cosmética llega tan lejos que se intervienen realmente el cuerpo a través de tatuajes, de adornos incrustados en el cuerpo, porque en el fondo responde a los mismos interrogantes que en nuestra época. Ocurre que entre nosotros se impone, como en todos los campos, una visión mucho más tecnológica de esa cosmética, mucho más serializada, y a partir de aquí evidentemente esa necesidad de maquillaje, de máscara, de cosmética que ha tenido el hombre siempre. Además, dirigida en distintas direcciones: para gustarse, embellecerse, gustar a los demás, seducir, cumplir con ritos místicos, mitos sagrados, etc. Todo eso que se ha producido en todas las épocas en la nuestra tiene esa dimensión tecnológica que ha coincidido bien con los avances de la cirugía. Si nosotros examinamos la evolución de la medicina en la segunda mitad del siglo XX, el frente que más ha avanzado es el de la cirugía, el quirúrgico. El hombre llega a un auto-escultura, se convierte a través del cirujano estético en una suerte de escultor de sí mismo. Eso conecta con el viejo sueño cosmético maquillador y enmascarado de los hombres de todas las culturas y tiempos, y con nuestros sueños más recientes, prometeicos y frankenstenianos, de la construcción de una nueva perfección y de un nuevo ser humano a través de la tecnología.

Perdido para cada uno de nosotros el particular Combray, no lo está sin embargo la alternancia de sollozos y voces expresivas de admiración y gozo; no está en definitiva perdida esa indisociabilidad de fiesta y dolor que marca la hora prístina para el ser humano y a la que vacilantes intentan asomarse los grandes de la palabra y los grandes de la música.

Perdido para cada uno de nosotros el particular Combray, no lo está sin embargo la alternancia de sollozos y voces expresivas de admiración y gozo; no está en definitiva perdida esa indisociabilidad de fiesta y dolor que marca la hora prístina para el ser humano y a la que vacilantes intentan asomarse los grandes de la palabra y los grandes de la música.

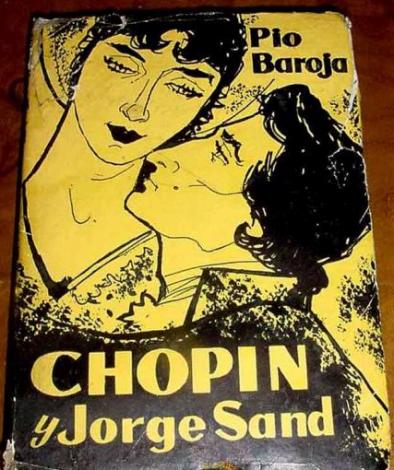

Me acabo de tropezar- es el placer de recorrer las librerías de viejo, esta vez en las casetas de la Feria del Libro Antiguo de Vigo- con un libro de ensayos, de pensamientos dispersos del novelista que no conocía, se titula Chopin y Jorge Sand, aunque habla de muchas otras cosas: las novelas históricas, la imposible objetividad de la historia, los gamberros, los anarquistas, los sentimentales y los críticos, entre otros muchos otros asuntos.

Me acabo de tropezar- es el placer de recorrer las librerías de viejo, esta vez en las casetas de la Feria del Libro Antiguo de Vigo- con un libro de ensayos, de pensamientos dispersos del novelista que no conocía, se titula Chopin y Jorge Sand, aunque habla de muchas otras cosas: las novelas históricas, la imposible objetividad de la historia, los gamberros, los anarquistas, los sentimentales y los críticos, entre otros muchos otros asuntos.

Mi cuestionamiento de ayer no pasaba por la búsqueda de una escuela ideal para el niño por venir. No tengo apuro en encontrar un establecimiento puntual años antes de tiempo: Mayte querida, ¡yo no soy la Charlotte de Sex & The City! Lo mío, en todo caso, era una ansiedad más general; un planteo sobre el mundo de hoy, en la medida en que permea a todas las instituciones -desde las formales, como las escuelas, hasta las informales como la amistad- que existen en su seno. Repito, pues, la pregunta inicial: ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño hoy, en este mundo en general y este país en particular? Y agrego, a modo de precisión: ¿cómo lograr que un niño de hoy se sienta parte de este mundo, de esta sociedad que le tocó en suerte, sin que resulte corrompido por ella y mellado por sus desvalores?

Mi cuestionamiento de ayer no pasaba por la búsqueda de una escuela ideal para el niño por venir. No tengo apuro en encontrar un establecimiento puntual años antes de tiempo: Mayte querida, ¡yo no soy la Charlotte de Sex & The City! Lo mío, en todo caso, era una ansiedad más general; un planteo sobre el mundo de hoy, en la medida en que permea a todas las instituciones -desde las formales, como las escuelas, hasta las informales como la amistad- que existen en su seno. Repito, pues, la pregunta inicial: ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño hoy, en este mundo en general y este país en particular? Y agrego, a modo de precisión: ¿cómo lograr que un niño de hoy se sienta parte de este mundo, de esta sociedad que le tocó en suerte, sin que resulte corrompido por ella y mellado por sus desvalores? Peor aún: cuando la gente repite los argumentos que les bajan desde los medios a la manera de los loros -esto es, sin estar en condiciones de dar razón de lo que dicen-, la verdad vuelve a recibir otra estocada. Yo tengo claro, por ejemplo, que lo que hicieron los Kirchner con el organismo estatal llamado INDEC fue de una torpeza increíble. Pero cada vez que le pido a uno de los antikichneristas que crecen como hongos que me explique por qué lo del INDEC apesta, me topo con un disco rayado que vuelve al surco inicial. Quiero decir: aunque yo diga algo que es verdad, si no puedo fundamentarlo es lo mismo que si repitiese una mentira, porque tan sólo estoy hablando por hablar, o utilizando un argumento que no puedo sustentar para disfrazar mis fobias o mis filias. Cuando tener razón es más importante que saber la verdad, estamos en problemas. Y en este mundo de hoy, donde todo lo valioso parece tener precio y todo lo que se compra nos llega vía delivery, "compramos" la verdad hecha en los diarios y la TV, sin tomarnos el trabajo de llegar a ella. Y la verdad no es una compra hecha por teléfono. Mal que nos pese, es y seguirá siendo el laborioso ascenso a una montaña -y hecho a pie, sin medios mecánicos que alivien o acorten el camino.

Peor aún: cuando la gente repite los argumentos que les bajan desde los medios a la manera de los loros -esto es, sin estar en condiciones de dar razón de lo que dicen-, la verdad vuelve a recibir otra estocada. Yo tengo claro, por ejemplo, que lo que hicieron los Kirchner con el organismo estatal llamado INDEC fue de una torpeza increíble. Pero cada vez que le pido a uno de los antikichneristas que crecen como hongos que me explique por qué lo del INDEC apesta, me topo con un disco rayado que vuelve al surco inicial. Quiero decir: aunque yo diga algo que es verdad, si no puedo fundamentarlo es lo mismo que si repitiese una mentira, porque tan sólo estoy hablando por hablar, o utilizando un argumento que no puedo sustentar para disfrazar mis fobias o mis filias. Cuando tener razón es más importante que saber la verdad, estamos en problemas. Y en este mundo de hoy, donde todo lo valioso parece tener precio y todo lo que se compra nos llega vía delivery, "compramos" la verdad hecha en los diarios y la TV, sin tomarnos el trabajo de llegar a ella. Y la verdad no es una compra hecha por teléfono. Mal que nos pese, es y seguirá siendo el laborioso ascenso a una montaña -y hecho a pie, sin medios mecánicos que alivien o acorten el camino.

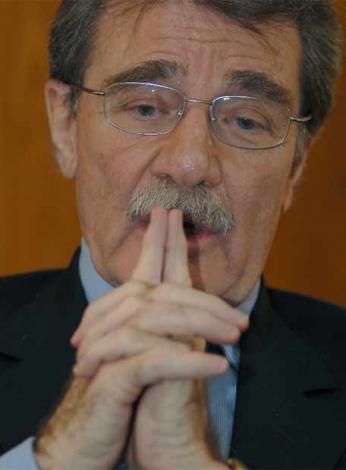

No hay una voz que supera en Caracas al veterano Petkoff, militante, ex-ministro, ex-todo dentro de la izquierda, para denunciar la política promovida por el líder venezolano. Pero esta vez, Petkoff no escribe como polemista y responsable político sino como autor de un informe que sera leído en Washington. El resultado es excelente. Gran capacidad de síntesis, valoración rigurosa de los fallos de la oposición y del pragmatismo del presidente venezolano, visión acertada de la realidad del crecimiento económico y del papel ineludible de la inflación. En pocas palabras se dice todo sobre los resultados lamentables de los experimentos socialistas: cooperativas, producción social, co-management, reforma agraria.

No hay una voz que supera en Caracas al veterano Petkoff, militante, ex-ministro, ex-todo dentro de la izquierda, para denunciar la política promovida por el líder venezolano. Pero esta vez, Petkoff no escribe como polemista y responsable político sino como autor de un informe que sera leído en Washington. El resultado es excelente. Gran capacidad de síntesis, valoración rigurosa de los fallos de la oposición y del pragmatismo del presidente venezolano, visión acertada de la realidad del crecimiento económico y del papel ineludible de la inflación. En pocas palabras se dice todo sobre los resultados lamentables de los experimentos socialistas: cooperativas, producción social, co-management, reforma agraria.

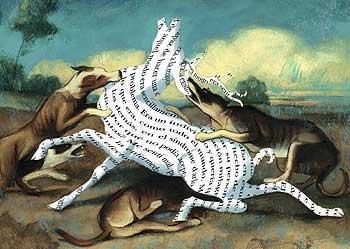

Nada parece generar más enardecimiento entre los escritores que las reseñas de sus libros que aparecen en semanarios, suplementos culturales y publicaciones de esa estirpe. Si la crítica es elogiosa suele leerse y releerse con delectación y una minucia hermenéutica rayana en lo paranoide (un amigo mío, también escritor, es capaz de glosar párrafos completos de algunos artículos aparecidos sobre sus novelas). Si es negativa, se borra de un plumazo lo que diga el crítico porque damos por supuesto que no sabe de lo que habla. ¡Faltaría más! Está bien, qué le vamos a ser, si así de frágil puede resultar el ego de un escritor. Creo que hay que tomarse las reseñas, las críticas y los comentarios con saludable distancia para sobrevivir. Sobre todo porque las críticas positivas no suelen aportar nada valioso (nada, en realidad) sobre nuestro próximo trabajo y las críticas negativas... más de lo mismo: el libro, el cuento, la novela, ya están hechos y a otra cosa, porque los comentarios críticos son siempre a toro pasado. Para el lector no, para el lector una buena reseña orientativa y valorativa pueden resultar un elemento preciado que le ayude a espigar sus lecturas, que le ilumine ciertos aspectos de lo que lee -o va a leer- y que de otra manera podrían resultar abstrusos...

Nada parece generar más enardecimiento entre los escritores que las reseñas de sus libros que aparecen en semanarios, suplementos culturales y publicaciones de esa estirpe. Si la crítica es elogiosa suele leerse y releerse con delectación y una minucia hermenéutica rayana en lo paranoide (un amigo mío, también escritor, es capaz de glosar párrafos completos de algunos artículos aparecidos sobre sus novelas). Si es negativa, se borra de un plumazo lo que diga el crítico porque damos por supuesto que no sabe de lo que habla. ¡Faltaría más! Está bien, qué le vamos a ser, si así de frágil puede resultar el ego de un escritor. Creo que hay que tomarse las reseñas, las críticas y los comentarios con saludable distancia para sobrevivir. Sobre todo porque las críticas positivas no suelen aportar nada valioso (nada, en realidad) sobre nuestro próximo trabajo y las críticas negativas... más de lo mismo: el libro, el cuento, la novela, ya están hechos y a otra cosa, porque los comentarios críticos son siempre a toro pasado. Para el lector no, para el lector una buena reseña orientativa y valorativa pueden resultar un elemento preciado que le ayude a espigar sus lecturas, que le ilumine ciertos aspectos de lo que lee -o va a leer- y que de otra manera podrían resultar abstrusos...