Siento que es importante hacer otro desvío por el paisaje electoral estadounidense. Hoy, sugiero un recorrido por el sistema del colegio electoral que rige las elecciones presidenciales.

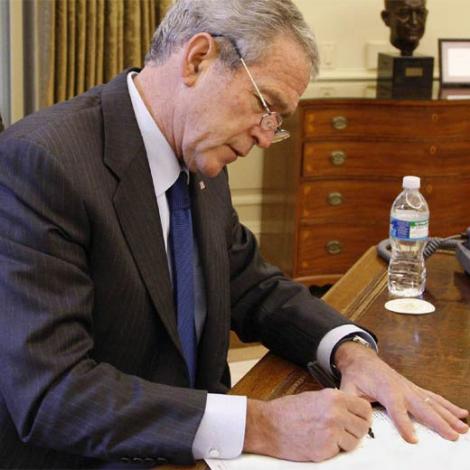

Seguramente, este año no pasará lo ocurrido en las elecciones del año 2000, en las que el demócrata Gore obtuvo más votos que el republicano Bush y, sin embargo, este último salió electo presidente del país.

En ese entonces, Bush obtuvo el 47,9 % del voto popular pero sumó 271 votos del colegio electoral, mientras que Gore con el 48,4% del voto popular sólo obtuvo 266 electores.

En ese entonces, Bush obtuvo el 47,9 % del voto popular pero sumó 271 votos del colegio electoral, mientras que Gore con el 48,4% del voto popular sólo obtuvo 266 electores.

Lo ocurrido se debió, como sabemos, al sistema de voto indirecto que se aplica en los Estados Unidos. Un sistema muy diferente al popular y directo que se estila en gran parte de Europa y de América Latina.

Cada uno de los 50 estados de la unión, más el distrito de la ciudad de Washington, tiene un colegio electoral conformado por electores o votos de acuerdo a su población.

Así, California tiene 55 votos del colegio electoral, Nueva York 31. Illinois 21 y Arizona 10.

El total suma 538 votos del colegio electoral nacional. El vencedor es el candidato que obtenga un mínimo de 270 de esos votos.

El sistema fue establecido para colocar a los 50 estados en una posición de semiigualdad y para proteger a los estados con poca población.

Cada estado funciona, pues, como una esclusa, como un sistema estanco que llevará a cabo su propia elección presidencial el día 4 de noviembre y cuyos votos del colegio electoral se sumarán a los de los otros estados para llevar a uno de los dos candidatos a la Casa Blanca.

Es profundamente injusto, pues 48 de los estados otorgan todos sus votos de colegio electoral al ganador, sin preocuparse por ninguna proporcionalidad.

El resultado es poco representativo y tiende a apoyar casi exclusivamente un sistema bipartidista y no otro.

A parte del ejemplo citado de la elección Bush y Gore, en 1996, Clinton obtuvo 379 votos del colegio electoral -el 70% del total- con sólo el 49% del voto popular, mientras que su adversario político, el republicano Bob Dole, consiguió el 30% de los votos del colegio electoral con el 41% del voto popular.

Por otra parte, el candidato independiente, Ross Perot, obtuvo 8% del voto popular sin un solo voto de colegio electoral pues no ganó ningún estado.

Ese sistema de esclusas lleva a los candidatos a tener que jugar una suerte de desaforado partido de ajedrez, como el que observamos en estos últimos días de campaña, intentando buscar, de estado en estado, los votos del colegio electoral necesarios para ganar la presidencia.

No incentiva a los candidatos a concentrarse, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, mayoritariamente demócrata, pues ya la tienen gana de antemano.

Se ven obligados, entonces, a buscar una combinación de estados que le proporcionen la victoria.

Debido a esa misma búsqueda de estados al estilo ajedrez, las minorías empedernidas, como los ultras religiosos, pueden adquirir un enorme poder en el ámbito político, muy por encima de su peso y voto real.

El mayor inconveniente del sistema es que no se puede acumular el voto popular de estado a estado.

Lo que lleva a los dos partidos a interesarse poco en gastar recursos y tiempo en movilizar el voto en ciertos estados que ya tienen ganados o que los consideran perdidos. Y, por lo tanto, se deja de movilizar a muchos de los votantes posibles.

Y, a ello se debe, en parte, el que solamente un 50% de los que tienen edad para votar ejerzan su voto en las elecciones estadounidenses.

Si lo vemos de ese modo, el sistema del colegio electoral fomenta la elección del presidente de la única superpotencia mundial por un 25 a 26 % de los votantes del país.

Una buena oportunidad para acordarse del último momento de la verdadera poesía de la calle parisiense. Prévert huele a la calle, a la frescura de los primeros amores, a las películas de Marcel Carné y a las canciones inolvidables con música de Joseph Kosma. (Prévert & Kosma son como una marca que vale la pena; vale la pena de verdad releer las letras de "Le feuilles mortes", debajo de este post. ¿Quién escribe algo con tanta melancolía y belleza?) Yves Montand el cantante no habría sido el mismo sin la poesía de Prévert.

Una buena oportunidad para acordarse del último momento de la verdadera poesía de la calle parisiense. Prévert huele a la calle, a la frescura de los primeros amores, a las películas de Marcel Carné y a las canciones inolvidables con música de Joseph Kosma. (Prévert & Kosma son como una marca que vale la pena; vale la pena de verdad releer las letras de "Le feuilles mortes", debajo de este post. ¿Quién escribe algo con tanta melancolía y belleza?) Yves Montand el cantante no habría sido el mismo sin la poesía de Prévert.

Seguro que conoce Tánger. Una de las ciudades más literarias de nuestro mundo. Refugio de escritores, músicos, pintores, buscadores de fortuna y de derrochadores de fortunas y de vidas. Esa ciudad que en el cine se llamó Casablanca, es una ciudad que ya apenas existe en el recuerdo, en la imaginación de algunos supervivientes. Para evocar esa belleza canalla de una de las ciudades más atrevidas, de mejores fiestas- aunque fueran a puerta cerrada- de un tiempo en que muchos creyeron que la vida no debería ser una cosa tan seria. Disfrutaron, bebieron, amaron, se enmascararon y se quitaron sus máscaras. Estuve con uno de los últimos representantes de aquella generación de elegantes y extravagantes, el sentimental y nervioso, Pepe Carretón superviviente de la esta vieja dama que fue Tánger. Ciudad que ya solo podemos conocer a partir de lo que otros contaron. Callaron algunas de las mejores historias por eso, de vez en cuando, me gusta encontrarme con Carletón, el último superviviente de una mítica foto dónde pasaban las irreales tardes, las noches sin fin en compañía de los Bowles o del joven, demoníaco con aspecto angelical llamado Truman Capote.

Seguro que conoce Tánger. Una de las ciudades más literarias de nuestro mundo. Refugio de escritores, músicos, pintores, buscadores de fortuna y de derrochadores de fortunas y de vidas. Esa ciudad que en el cine se llamó Casablanca, es una ciudad que ya apenas existe en el recuerdo, en la imaginación de algunos supervivientes. Para evocar esa belleza canalla de una de las ciudades más atrevidas, de mejores fiestas- aunque fueran a puerta cerrada- de un tiempo en que muchos creyeron que la vida no debería ser una cosa tan seria. Disfrutaron, bebieron, amaron, se enmascararon y se quitaron sus máscaras. Estuve con uno de los últimos representantes de aquella generación de elegantes y extravagantes, el sentimental y nervioso, Pepe Carretón superviviente de la esta vieja dama que fue Tánger. Ciudad que ya solo podemos conocer a partir de lo que otros contaron. Callaron algunas de las mejores historias por eso, de vez en cuando, me gusta encontrarme con Carletón, el último superviviente de una mítica foto dónde pasaban las irreales tardes, las noches sin fin en compañía de los Bowles o del joven, demoníaco con aspecto angelical llamado Truman Capote.

Era vicepresidente y columnista del diario Sur de Veracruz donde había publicado una serie de artículos que denunciaba el contubernio de narcotraficantes con algunos policías locales. Familiares, compañeros de trabajo y los miembros de Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV) siguen defendiendo la tesis del atentado debido a las incongruencias del peritaje de los hechos. Las autoridades nunca iniciaron una investigación.

Era vicepresidente y columnista del diario Sur de Veracruz donde había publicado una serie de artículos que denunciaba el contubernio de narcotraficantes con algunos policías locales. Familiares, compañeros de trabajo y los miembros de Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV) siguen defendiendo la tesis del atentado debido a las incongruencias del peritaje de los hechos. Las autoridades nunca iniciaron una investigación.

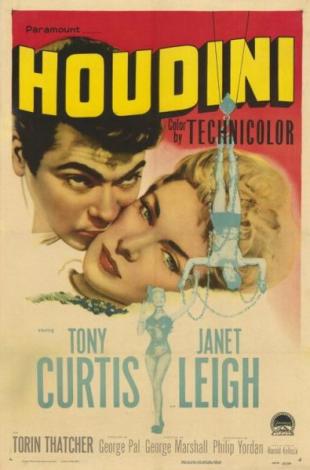

Esta vez también fue por TV, pero en technicolor y con sus voces originales. En su momento, esta biografía del escapista Harry Houdini me impactó tanto que su recuerdo vivió conmigo durante décadas; de hecho, cuando escribía el guión original de lo que terminó siendo Kamchatka, resurgió con fuerza inédita, colaborando de manera esencial con su creación. Historia de un niño que en los 70 huye del acoso militar junto con sus padres, y que después, al fracasar parcialmente -sus padres lo salvan, pero terminan siendo víctimas de la dictadura- no encuentra otra salida que huir de su dolor de manera compulsiva, Kamchatka encontró en Houdini una influencia benéfica. Me resultó más que natural que su protagonista -que se hace llamar a sí mismo Harry, en honor al personaje histórico- se obsesionase con este artista que había elevado el escape a la altura de las bellas artes.

Esta vez también fue por TV, pero en technicolor y con sus voces originales. En su momento, esta biografía del escapista Harry Houdini me impactó tanto que su recuerdo vivió conmigo durante décadas; de hecho, cuando escribía el guión original de lo que terminó siendo Kamchatka, resurgió con fuerza inédita, colaborando de manera esencial con su creación. Historia de un niño que en los 70 huye del acoso militar junto con sus padres, y que después, al fracasar parcialmente -sus padres lo salvan, pero terminan siendo víctimas de la dictadura- no encuentra otra salida que huir de su dolor de manera compulsiva, Kamchatka encontró en Houdini una influencia benéfica. Me resultó más que natural que su protagonista -que se hace llamar a sí mismo Harry, en honor al personaje histórico- se obsesionase con este artista que había elevado el escape a la altura de las bellas artes.