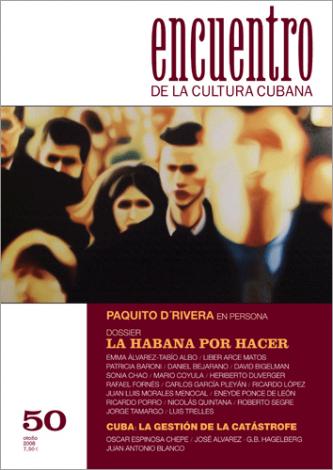

La revista Encuentro de la cultura cubana llega a su número 50. No son 50 números, pues hubo números dobles, pero son 12 años de una presencia clave para todos los que viven pensando en Cuba.  Al desaparecer, Jesús Díaz dejo una herencia bien cuidada por sus sucesores Manuel Díaz Martínez Y Antonio José Ponte, sin olvidar a Annabelle Rodríguez que asume la dirección ejecutiva.

Al desaparecer, Jesús Díaz dejo una herencia bien cuidada por sus sucesores Manuel Díaz Martínez Y Antonio José Ponte, sin olvidar a Annabelle Rodríguez que asume la dirección ejecutiva.

Ya hablé varias veces en términos muy positivos de una revista cuyo contenido no comparto siempre pero tengo que reconocer que la revista es "el espacio abierto al examen de la realidad nacional" que buscaba construir Jesús Díaz. Es la casa de todos los que aman a Cuba y consiguió además ampliar muy bien aquella casa para ofrecer un sitio. Pero de verdad, lo que me apetece es la revista. La cita que uno tiene con Cuba al encontrar un paquete en su buzón sabiendo que le esperan horas (314 páginas para este último número) de un baño en la "cubanidad".

En el número 50, la entrevista con Paquito d'Rivera es una fuente de energía que justifica por sí misma la lectura, pero no se puede eludir el informe sobre "La Habana por hacer". ¿Qué se puede hacer con un barco suntuoso y medio hundido? Diez arquitectos contestan y, al leer sus respuestas sabemos, como siempre, que Encuentro toca los temas concretos, abre los debates que duelen a todos (unas respuestas hablan de una ciudad irrecuperable).

Otro informe sobre la gestión de los huracanes por las autoridades es imprescindible y no lo voy a contar pero es necesario observar que a su manera, lenta, metódica, aferrada a la calidad, Encuentro responde a muchas de las dudas de la prensa con relación a la utilización del papel impreso. Necesito a esta revista pues me ayuda a entender lo que el bombardeo de los fragmentos de información en la Red me esconde: una visión de conjunto, una sinopsis de la marcha de la Historia, marcha trágica en el caso cubano.

no sólo demostraba poseer una sólida formación sino que tenía una forma de contar tan diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento que ni siquiera necesitó presentarse como anti lo que se estaba haciendo en aquel momento. Iba a la suya. Sin más. Y de ahí la sorpresa.

no sólo demostraba poseer una sólida formación sino que tenía una forma de contar tan diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento que ni siquiera necesitó presentarse como anti lo que se estaba haciendo en aquel momento. Iba a la suya. Sin más. Y de ahí la sorpresa.

Este mundo del efectismo y el relleno, las volutas y los costillares, se ve condenado al trastero porque de la misma manera que su despilfarro olía a cacharrería la nueva simplicidad despedirá un aire naturista. Damien Hirst y sus presuntas obras de arte cuajadas de piedras preciosas, sus carneros calzados de oro, sus calaveras sembradas de diamantes ¿cómo iban a llevar consigo la semilla de su propia muerte? El derroche es igual a la profusa hemorragia del valor: la anemia del arte, la falta de liquidez sistémica, el rigor mortis del sistema. Por el contrario, los sombreros de ala flexible, las ropas desestructuradas y anchas, las sopas, la beneficencia, la condescendencia, la llaneza, los colores leves, los gastos débiles, la relajación, la dejación, la distensión del éxito, los biocombustibles, los viajes sin jet lag, el mundo descargado de ansiedad y de peso inaugura un ambiente donde la segura tristeza irá creando un espacio acaso más humano y silencioso, frente a la ya patológica obligación de divertirse, gastar, trabajar sin freno, odiar al jefe y la pareja, tomar pastillas y condenarse a ser necesariamente feliz.

Este mundo del efectismo y el relleno, las volutas y los costillares, se ve condenado al trastero porque de la misma manera que su despilfarro olía a cacharrería la nueva simplicidad despedirá un aire naturista. Damien Hirst y sus presuntas obras de arte cuajadas de piedras preciosas, sus carneros calzados de oro, sus calaveras sembradas de diamantes ¿cómo iban a llevar consigo la semilla de su propia muerte? El derroche es igual a la profusa hemorragia del valor: la anemia del arte, la falta de liquidez sistémica, el rigor mortis del sistema. Por el contrario, los sombreros de ala flexible, las ropas desestructuradas y anchas, las sopas, la beneficencia, la condescendencia, la llaneza, los colores leves, los gastos débiles, la relajación, la dejación, la distensión del éxito, los biocombustibles, los viajes sin jet lag, el mundo descargado de ansiedad y de peso inaugura un ambiente donde la segura tristeza irá creando un espacio acaso más humano y silencioso, frente a la ya patológica obligación de divertirse, gastar, trabajar sin freno, odiar al jefe y la pareja, tomar pastillas y condenarse a ser necesariamente feliz.

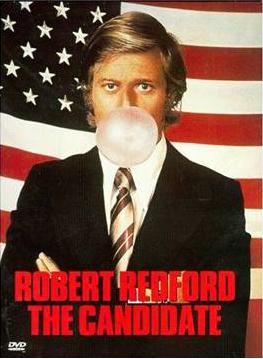

Pero se acerca bastante a lo que venía sucediendo en la realidad. "Si salgo elegido, no quiero despertarme la mañana del 9 de noviembre y preguntarme a mí mismo, ¿y ahora qué hago yo con el mundo?", le dijo John F. Kennedy a su consejero Clark Clifford en agosto de 1960, cuando todavía era candidato a la presidencia. Más lejos en el tiempo, Harry Truman, todavía vicepresidente de Estados Unidos, le dijo a Eleanor Roosevelt en abril de 1945, ante su marido de cuerpo presente: "¿Puedo hacer algo por usted señora?". La enfática respuesta a quien iba a suceder al presidente fallecido fue la siguiente: "¿Hay algo que pueda hacer yo por usted? Es usted quien se halla en dificultades ahora".

Pero se acerca bastante a lo que venía sucediendo en la realidad. "Si salgo elegido, no quiero despertarme la mañana del 9 de noviembre y preguntarme a mí mismo, ¿y ahora qué hago yo con el mundo?", le dijo John F. Kennedy a su consejero Clark Clifford en agosto de 1960, cuando todavía era candidato a la presidencia. Más lejos en el tiempo, Harry Truman, todavía vicepresidente de Estados Unidos, le dijo a Eleanor Roosevelt en abril de 1945, ante su marido de cuerpo presente: "¿Puedo hacer algo por usted señora?". La enfática respuesta a quien iba a suceder al presidente fallecido fue la siguiente: "¿Hay algo que pueda hacer yo por usted? Es usted quien se halla en dificultades ahora". Casa Blanca desde los años cincuenta como uno de esos consejeros que vemos en El Ala Oeste, en un libro que lleva por título el mismo que la columna (What do we do now?) y está redactado como un manual escolar dirigido al presidente novicio, incluidos ejercicios y cuestionarios. También lo han hecho Kurt Campbell y James Steinberg, politólogos ambos y el segundo consejero también de Bill Clinton (Transiciones difíciles. Dificultades en la política exterior en los comienzos del poder presidencial), que consideran esta transición como una de las más complejas y arriesgadas: es la primera después del 11-S, hay dos guerras abiertas y una crisis económica que amenaza con una profunda recesión y es producto de un fuerte antagonismo y de una ruptura drástica con la anterior presidencia.

Casa Blanca desde los años cincuenta como uno de esos consejeros que vemos en El Ala Oeste, en un libro que lleva por título el mismo que la columna (What do we do now?) y está redactado como un manual escolar dirigido al presidente novicio, incluidos ejercicios y cuestionarios. También lo han hecho Kurt Campbell y James Steinberg, politólogos ambos y el segundo consejero también de Bill Clinton (Transiciones difíciles. Dificultades en la política exterior en los comienzos del poder presidencial), que consideran esta transición como una de las más complejas y arriesgadas: es la primera después del 11-S, hay dos guerras abiertas y una crisis económica que amenaza con una profunda recesión y es producto de un fuerte antagonismo y de una ruptura drástica con la anterior presidencia.

Rafael Argullol: La imagen que nosotros defendemos del escritor que es aquél que se vierte o intenta verter lo que su experiencia y verdad le dictan no puede estar escribiendo coaccionado por esa especie de ojo orwelliano que le juzgará según las tramas que construye.

Rafael Argullol: La imagen que nosotros defendemos del escritor que es aquél que se vierte o intenta verter lo que su experiencia y verdad le dictan no puede estar escribiendo coaccionado por esa especie de ojo orwelliano que le juzgará según las tramas que construye.

Pero Lévy advierte que no está hablando en serio, y que con su postura de marcar la distancia de cualquier grupo racial, algo importante puede ponerse en juego en el futuro. ¿Será Obama el primer negro en entender, se pregunta, que en lugar de usar la culpa, como víctima, debe usar la seducción, la esperanza en lugar del reproche? ¿Sería aquel el comienzo del fin de las ideologías basadas en la identidad racial?

Pero Lévy advierte que no está hablando en serio, y que con su postura de marcar la distancia de cualquier grupo racial, algo importante puede ponerse en juego en el futuro. ¿Será Obama el primer negro en entender, se pregunta, que en lugar de usar la culpa, como víctima, debe usar la seducción, la esperanza en lugar del reproche? ¿Sería aquel el comienzo del fin de las ideologías basadas en la identidad racial?

¿En este universo donde la realidad suele arrollarnos mucho antes de que tengamos la posibilidad de entender qué nos volteó? Holmes no desciende de los monos sino del pensamiento positivista y su fe en los poderes del raciocinio -lindantes con lo místico, más allá de la contradicción: ¿o acaso no fue Doyle mismo un ávido cultor del espiritismo? Y en estas sociedades al filo de una nueva Edad Media, ya nadie tiene fe en el intelecto per se. ¡Le hemos consagrado altares y civilizaciones, y miren dónde nos ha conducido!

¿En este universo donde la realidad suele arrollarnos mucho antes de que tengamos la posibilidad de entender qué nos volteó? Holmes no desciende de los monos sino del pensamiento positivista y su fe en los poderes del raciocinio -lindantes con lo místico, más allá de la contradicción: ¿o acaso no fue Doyle mismo un ávido cultor del espiritismo? Y en estas sociedades al filo de una nueva Edad Media, ya nadie tiene fe en el intelecto per se. ¡Le hemos consagrado altares y civilizaciones, y miren dónde nos ha conducido! La novela de Michael Chabon The Final Solution, que enfrenta al detective casi nonagenario con el horror nada positivista del Holocausto, es del año 2005. Gregory House, el médico protagonista de la serie Dr. House, es una creación inspirada a consciencia en el Holmes más misántropo. Y ahora, mientras Guy Ritchie filma una peli de Holmes con Jude Law como Watson y Robert Downey Jr. como el detective (Downey es brillante aunque nadie en sus cabales pensaría en él como Holmes; y sin embargo, nadie pensaba tampoco que Downey podía interpretar a Chaplin), se prepara otra peli en clave de comedia, en este caso con Sacha Baron Cohen, o sea Borat, en el rol protagónico.

La novela de Michael Chabon The Final Solution, que enfrenta al detective casi nonagenario con el horror nada positivista del Holocausto, es del año 2005. Gregory House, el médico protagonista de la serie Dr. House, es una creación inspirada a consciencia en el Holmes más misántropo. Y ahora, mientras Guy Ritchie filma una peli de Holmes con Jude Law como Watson y Robert Downey Jr. como el detective (Downey es brillante aunque nadie en sus cabales pensaría en él como Holmes; y sin embargo, nadie pensaba tampoco que Downey podía interpretar a Chaplin), se prepara otra peli en clave de comedia, en este caso con Sacha Baron Cohen, o sea Borat, en el rol protagónico.

El guión cinematográfico surge de la lectura de la novela de Alejandro López Andrada, El libro de las aguas. Emocionante historia de la posguerra española, de la vida, los rencores, las envidias, crímenes y persecuciones en una hermosa tierra, en la cordobesa región de Los Pedroches. Allí la vida, para muchos, fue dura por el trabajo, la distribución de la propiedad y la dureza de la guerra. Pueblos de perdedores de la guerra, sierra de maquis y, también, lugares de señoritos franquistas y de serviles lacayos. En fin, una parte de nuestra propia historia. Todo eso, más unos elementos de espiritualidad, de visiones del más allá, que persiguen en la vida y en la obra a mi querido amigo, el poeta, narrador y ensayista, López Andrada, lo encontré de manera emocionante en la novela de Andrada.

El guión cinematográfico surge de la lectura de la novela de Alejandro López Andrada, El libro de las aguas. Emocionante historia de la posguerra española, de la vida, los rencores, las envidias, crímenes y persecuciones en una hermosa tierra, en la cordobesa región de Los Pedroches. Allí la vida, para muchos, fue dura por el trabajo, la distribución de la propiedad y la dureza de la guerra. Pueblos de perdedores de la guerra, sierra de maquis y, también, lugares de señoritos franquistas y de serviles lacayos. En fin, una parte de nuestra propia historia. Todo eso, más unos elementos de espiritualidad, de visiones del más allá, que persiguen en la vida y en la obra a mi querido amigo, el poeta, narrador y ensayista, López Andrada, lo encontré de manera emocionante en la novela de Andrada.

del "efecto tequila" al "mal de las vacas locas", de la "fiebre aviar" a la "crisis financiera". La película del mundo va plasmándose sobre una pantalla global donde se suceden los sensacionales spots del fin del mundo. Unos más y otros menos, los impactos van todos dirigidos a convertir el temor en la sensación primordial de la existencia, sea la existencia de los seres humanos o de la Naturaleza. Como en los tiempos primitivos el miedo exterior provoca una introyección de la amenaza y con ella se agudiza la desconfianza permanente, la alerta incesante, la vida suspendida de un hilo, cada vez más fino y débil, expuesto al inminente soplo del Fin Final.

del "efecto tequila" al "mal de las vacas locas", de la "fiebre aviar" a la "crisis financiera". La película del mundo va plasmándose sobre una pantalla global donde se suceden los sensacionales spots del fin del mundo. Unos más y otros menos, los impactos van todos dirigidos a convertir el temor en la sensación primordial de la existencia, sea la existencia de los seres humanos o de la Naturaleza. Como en los tiempos primitivos el miedo exterior provoca una introyección de la amenaza y con ella se agudiza la desconfianza permanente, la alerta incesante, la vida suspendida de un hilo, cada vez más fino y débil, expuesto al inminente soplo del Fin Final.