Es bien conocido que Aristóteles consideraba que las especies son eternas y que, con Darwin, tal tesis ha quedado superada. No obstante, se sigue hoy en día hablando de especies, aunque se considere que una especie es algo efímero. El pensamiento contemporáneo sigue teniendo entre sus exigencias la de delimitar, distinguir, clasificar, en suma, especificar. Obviamente, los criterios que utilizamos para esta clasificación no se reducen a los utilizados por Aristóteles, sin que ello signifique que aquellos están excluidos, las condiciones anatómicas siguen teniendo un gran peso, pero, como es bien sabido, la clasificación de las especies es hoy fundamentalmente un trabajo de genética. Una especie es aquello que responde a ese prodigioso fenómeno sustentado en la química orgánica, que denominamos un genoma. Todos los individuos de la especie humana compartimos el genoma humano; asimismo, los individuos de la especie de los gorilas comparten un único genoma.

Mas aquí surgen obviamente problemas. Por un lado, problemas de delimitación entre especies, pues hay genomas que prácticamente no tienen diferencia, ni cualitativa ni cuantitativa. Un ejemplo recurrente: el genoma humano está constituido aproximadamente por 25.000 genes si por gen entendemos aquella parte del genoma que codifica proteínas. Ahora bien, un animal aparentemente tan alejado de nosotros como el ratón también tiene el mismo número de genes codificadores de proteínas. Esta coincidencia se hace aún más sorprendente si tenemos en cuenta que la diferencia cualitativa entre ambos genomas es, de existir, muy pequeña. Y sin embargo, como bien dice un conocido pensador de estos asuntos, un ratón no es un hombre. ¿Dónde estriba, pues, la diferencia? Aquí aparecen problemas en ocasiones artificiales, relacionados con el hecho de que hay un gran equívoco en la utilización misma del término gen. A veces se entiende por gen todo aquello que juega algún papel en el genoma, mientras que otras veces, (y con rigor), se limita al término a elementos del genoma que juegan la función codificadora ya evocada. Si nos atenemos a esta última, desde luego se hace imposible responder a la interrogación clave de la diferencia tanto anatómica como de comportamiento entre un ratón y un humano.

Por decirlo llanamente, si se toma el genoma en un sentido reducido, y si se dogmatiza el papel del genoma a la hora de explicar las diferencias entre especies, es un auténtico misterio que el ratón no sea humano...o viceversa. La cosa se hace sin embargo mucho menos confusa y misteriosa si consideramos que aquellas partes del genoma no codificadoras de proteínas han de jugar también un papel relevante, y en este sentido, se han canalizado los estudios de genética contemporáneos. Se acentúa, por ejemplo, el papel de las llamadas secuencias reguladoras en las cuales, aunque sea como mera conjetura, ha de buscarse el porqué de tales abismales diferencias.

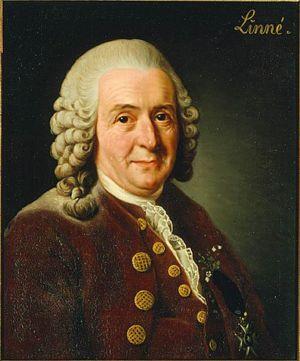

Aristóteles clasificó a los seres vivos en niveles jerarquizados, con los humanos en la cumbre. La clasificación de Aristóteles se mantuvo durante siglos hasta que fue completada y superada por la de Karl von Linné (1707-1778). Linneo dividió el espectro de la vida en dos reinos: animal y vegetal. El primero está formado por cuerpos orgánicos que, además de tener capacidad sensorial, tienen capacidad de locomoción. Los segundos no poseen ni locomoción ni sensación.

Aristóteles clasificó a los seres vivos en niveles jerarquizados, con los humanos en la cumbre. La clasificación de Aristóteles se mantuvo durante siglos hasta que fue completada y superada por la de Karl von Linné (1707-1778). Linneo dividió el espectro de la vida en dos reinos: animal y vegetal. El primero está formado por cuerpos orgánicos que, además de tener capacidad sensorial, tienen capacidad de locomoción. Los segundos no poseen ni locomoción ni sensación. Durante mucho tiempo se ha creído que la vida había surgido espontáneamente a partir de materia inerte y, de hecho: ¿qué cosa creer?; ¿qué alternativa cabía? De ahí la paradoja que, de entrada, constituye la tesis de Louis Pasteur, según la cual la vida sólo podía provenir de vida previa; obviamente parece un círculo vicioso. Mas, de hecho, la tesis es mucho más matizada. Lo único que sostiene es que la vida sólo puede emerger de vida previa... en las circunstancias ambientales que caracterizan nuestro entorno actual, circunstancias que nada tienen que ver con las que imperaban en la época primigenia. Si hoy emergiera alguna forma de vida en las condiciones que podemos conjeturar que emergió por vez primera, simplemente la cantidad de oxígeno ambiental haría que inmediatamente fuera destruida. En la época primigenia no había oxígeno libre en la atmósfera, o lo había en muy pequeñas cantidades, con lo cual las condiciones de posibilidad de aparición de algo como lo que la vida constituye, sí se daban. Afortunadamente, cuando se originó la vida, la atmósfera terrestre no sólo carecía de oxígeno libre (que se hallaba presente tan sólo en el agua y en los óxidos metálicos) sino también de los microorganismos que hoy pululan y que imposibilitaran la existencia de seres vivos. Asumimos, pues, que la vida es posible sin vida previa en condiciones ambientales dadas. Y obviamente, estas condiciones se han dado, puesto que hay vida en torno a nosotros, y nosotros mismos constituimos seres vivos.

Durante mucho tiempo se ha creído que la vida había surgido espontáneamente a partir de materia inerte y, de hecho: ¿qué cosa creer?; ¿qué alternativa cabía? De ahí la paradoja que, de entrada, constituye la tesis de Louis Pasteur, según la cual la vida sólo podía provenir de vida previa; obviamente parece un círculo vicioso. Mas, de hecho, la tesis es mucho más matizada. Lo único que sostiene es que la vida sólo puede emerger de vida previa... en las circunstancias ambientales que caracterizan nuestro entorno actual, circunstancias que nada tienen que ver con las que imperaban en la época primigenia. Si hoy emergiera alguna forma de vida en las condiciones que podemos conjeturar que emergió por vez primera, simplemente la cantidad de oxígeno ambiental haría que inmediatamente fuera destruida. En la época primigenia no había oxígeno libre en la atmósfera, o lo había en muy pequeñas cantidades, con lo cual las condiciones de posibilidad de aparición de algo como lo que la vida constituye, sí se daban. Afortunadamente, cuando se originó la vida, la atmósfera terrestre no sólo carecía de oxígeno libre (que se hallaba presente tan sólo en el agua y en los óxidos metálicos) sino también de los microorganismos que hoy pululan y que imposibilitaran la existencia de seres vivos. Asumimos, pues, que la vida es posible sin vida previa en condiciones ambientales dadas. Y obviamente, estas condiciones se han dado, puesto que hay vida en torno a nosotros, y nosotros mismos constituimos seres vivos.  En relación al problema del grado de singularidad de la vida, el premio Nóbel Erwin Schrödinger usaba la siguiente analogía: imaginemos un hombre altamente especializado en máquinas de vapor, pero que no sabe nada de motores eléctricos. Un día sitúan frente a él uno de estos motores. Reconoce que el artefacto está construido con los mismos materiales que a él le son conocidos, incluso ciertas estructuras son análogas... pero se pondrá de relieve una diferencia fundamental: poniendo el dedo en lo que parece simplemente un botón, el aparato se pone en movimiento. Nuestro hombre se queda sorprendido pero, como irónicamente dice Schrödinger, no concluirá que algún fantasma es lo que pone la máquina en acción.

En relación al problema del grado de singularidad de la vida, el premio Nóbel Erwin Schrödinger usaba la siguiente analogía: imaginemos un hombre altamente especializado en máquinas de vapor, pero que no sabe nada de motores eléctricos. Un día sitúan frente a él uno de estos motores. Reconoce que el artefacto está construido con los mismos materiales que a él le son conocidos, incluso ciertas estructuras son análogas... pero se pondrá de relieve una diferencia fundamental: poniendo el dedo en lo que parece simplemente un botón, el aparato se pone en movimiento. Nuestro hombre se queda sorprendido pero, como irónicamente dice Schrödinger, no concluirá que algún fantasma es lo que pone la máquina en acción.  La recíproca es también cierta, pues Peguy no encuentra en la catedral de Chartres tanto un símbolo del Dios trascendente, como un símbolo de la prodigiosa potencialidad de la palabra.

La recíproca es también cierta, pues Peguy no encuentra en la catedral de Chartres tanto un símbolo del Dios trascendente, como un símbolo de la prodigiosa potencialidad de la palabra. La sociedad contemporánea tiene su urdimbre en guerras en las cuales a veces el patriotismo es falso, pero el odio es imprescindible, pues sin ese odio se abriría una rendija por la que podría penetrar la luz de un proyecto colectivo. De Bagdad a Haití la tierra está poblada de conflictos sin solución alguna. Pues bien, cabe decir que en el origen de esos conflictos no se halla la lucha de los seres humanos por alcanzar sus objetivos, sino el esfuerzo nihilista por evitar que el ser humano los delimite claramente. Sarcasmo, o al menos ironía, produciría hoy la frase "cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades". Y sin embargo, sólo en la comprensión de lo que esta frase significa puede uno pensar que el arte a todos concierne, que la ciencia no es cosa de élites, que los poetas y pintores que constituían la vanguardia de la Revolución de Octubre no estaban motivados por meros intereses narcisistas.

La sociedad contemporánea tiene su urdimbre en guerras en las cuales a veces el patriotismo es falso, pero el odio es imprescindible, pues sin ese odio se abriría una rendija por la que podría penetrar la luz de un proyecto colectivo. De Bagdad a Haití la tierra está poblada de conflictos sin solución alguna. Pues bien, cabe decir que en el origen de esos conflictos no se halla la lucha de los seres humanos por alcanzar sus objetivos, sino el esfuerzo nihilista por evitar que el ser humano los delimite claramente. Sarcasmo, o al menos ironía, produciría hoy la frase "cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades". Y sin embargo, sólo en la comprensión de lo que esta frase significa puede uno pensar que el arte a todos concierne, que la ciencia no es cosa de élites, que los poetas y pintores que constituían la vanguardia de la Revolución de Octubre no estaban motivados por meros intereses narcisistas. La Revolución de Octubre, ciertamente, quebró, quedó mutilada en su objetivo. Paradójicamente, cabría aplicarle la crítica marxista de que no pensó el proyecto en sus condiciones de posibilidad. De alguna manera, el discurso del "¿qué hacer?" de Lenin refleja una modalidad de eso que Marx llamaba "forma abstracta del hombre alienado". La Revolución de Octubre es hoy prácticamente una figura del pasado. Hasta sus críticos se compadecen de ella. Ni siquiera es cierto que sean sinceros a la hora de denunciar el estalinismo: mera retórica, pues el orden social imperante a d'autres chats à fouetter, tiene asuntos más apremiantes de que preocuparse. Y no obstante, aquello que fermentaba tras el proyecto era ni más ni menos que la idea de reconciliar a la humanidad consigo misma. Abordaré este asunto en la próxima reflexión.

La Revolución de Octubre, ciertamente, quebró, quedó mutilada en su objetivo. Paradójicamente, cabría aplicarle la crítica marxista de que no pensó el proyecto en sus condiciones de posibilidad. De alguna manera, el discurso del "¿qué hacer?" de Lenin refleja una modalidad de eso que Marx llamaba "forma abstracta del hombre alienado". La Revolución de Octubre es hoy prácticamente una figura del pasado. Hasta sus críticos se compadecen de ella. Ni siquiera es cierto que sean sinceros a la hora de denunciar el estalinismo: mera retórica, pues el orden social imperante a d'autres chats à fouetter, tiene asuntos más apremiantes de que preocuparse. Y no obstante, aquello que fermentaba tras el proyecto era ni más ni menos que la idea de reconciliar a la humanidad consigo misma. Abordaré este asunto en la próxima reflexión.