Rafael Argullol: Por eso quizá la palabra más adecuada es "enigma", a través de lo mismo que significa: revelarse y velarse.

Delfín Agudelo: Si volvemos sobre la diferencia entre lo diabólico y lo angelical, existiría una relación entre la muerte como concepto absoluto y lo diabólico: siempre hay una atmósfera que el enigma que no se ha revelado implica. Quizás en lo diabólico la muerte no tiene tanto valor porque lo diabólico sí puede ser una experiencia en sí misma.

R.A.: Tengo la hipótesis de que la muerte como supuesta experiencia ha tenido tanta importancia en la literatura occidental por la presencia fundamental del cristianismo, por el sustrato de creencia en la inmortalidad del alma y de creer en la existencia de un intramundo paradisiaco o infernal, que ya ha atravesado todos los siglos a raíz del cristianismo. Me he fijado a lo largo de estos años que las culturas en las cuales la presencia del intramundismo es baja o nula, la muerte no genera experiencia artística o literaria. La generó mucho en Egipto, la genera mucho en toda la literatura occidental de raíz cristiana, pero la genera muy poco en Homero, en la épica griega. Los griegos creían que después de la muerte había una especie de exilio vaporoso sin personalidad o sustancia, y allí no había experiencia. En cambio, las grandes culturas trascendentalistas han situado la auténtica experiencia más allá de la experiencia de la vida en la tierra. Y en esa experiencia ha habido todo tipo de pobladores (celestes, infernales, ángeles, demonios). Cuando era bachiller, me sabía cuarenta o cincuenta nombres distintos de demonios, y tenía una idea muy clara de las jerarquías angelicales, desde querubines, serafines, arcángeles, etc. En mi imaginario tenía todo un mundo intramundano perfectamente organizado. Con ese mundo intramundano hacía lo mismo que ha hecho la cultura occidental a lo largo de los siglos: lo trasladaba del cielo o del infierno a la tierra. Y en ese sentido evidentemente el mundo no solamente era un juego de hombres, sino también de demonios y de ángeles. Pero si nosotros nos fijamos en la procedencia del ángel o del demonio, por ejemplo en Grecia, los dos proceden de los sátiros y los faunos: de experiencias quizás heterodoxas o prohibidas, pero no intramundanas.

Eso sería interesante: la importancia de la muerte como foco creador en una cultura depende del trascendentalismo o no de esa cultura.

Contra la idea del orden, el esquema, la sistematización, David Weinberger ha escrito un libro, Everything is miscellaneous, que defiende la desestructuración y la entrega de informaciones sin organización. La realidad es múltiple, contradictoria, polimorfa, ¿cómo esperar que una representación unívoca y primorosa sea consecuente con ella?

Contra la idea del orden, el esquema, la sistematización, David Weinberger ha escrito un libro, Everything is miscellaneous, que defiende la desestructuración y la entrega de informaciones sin organización. La realidad es múltiple, contradictoria, polimorfa, ¿cómo esperar que una representación unívoca y primorosa sea consecuente con ella?

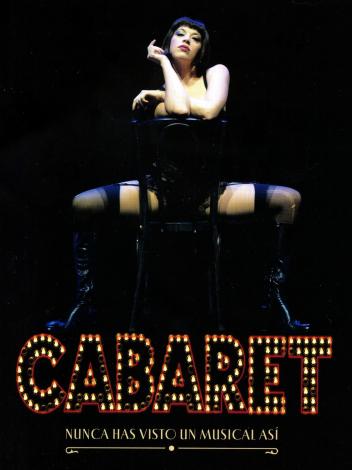

Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma.

Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma. El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.

El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.

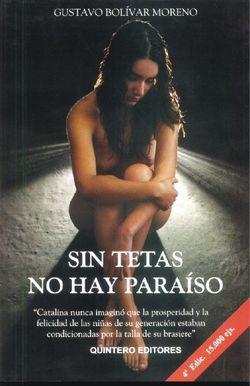

Me llega un libro de la editorial "El tercer nombre", es de título llamativo y viene precedido de éxito y algún escándalo, se llama: Sin tetas no hay paraíso, del escritor y guionista colombiano, Gustavo Bolívar Moreno.

Me llega un libro de la editorial "El tercer nombre", es de título llamativo y viene precedido de éxito y algún escándalo, se llama: Sin tetas no hay paraíso, del escritor y guionista colombiano, Gustavo Bolívar Moreno.

Esta clase de ensayos ofrecen no únicamente pensamiento y mucho menos pensamiento por las buenas, sino un pensamiento misceláneo y un pensamiento directo, inteligente y por las bravas. Vivir se convierte en menos sin pensar en la diversa anécdota de ir viviendo. No digamos ya si, además, tomamos la rutina como un destino y al destino como un sinsentido. Lugar común recae sobre el instante sucesivo que vivimos y que tan frecuentemente llega, arde y se esfuma, sin conciencia de él. Bégout recrea la insensible importancia de lo pequeño, el valor decisivo de lo efímero y el definitivo peso de lo que acostumbramos a creer banal.

Esta clase de ensayos ofrecen no únicamente pensamiento y mucho menos pensamiento por las buenas, sino un pensamiento misceláneo y un pensamiento directo, inteligente y por las bravas. Vivir se convierte en menos sin pensar en la diversa anécdota de ir viviendo. No digamos ya si, además, tomamos la rutina como un destino y al destino como un sinsentido. Lugar común recae sobre el instante sucesivo que vivimos y que tan frecuentemente llega, arde y se esfuma, sin conciencia de él. Bégout recrea la insensible importancia de lo pequeño, el valor decisivo de lo efímero y el definitivo peso de lo que acostumbramos a creer banal. presentarse como un misterio absoluto. Pero en cambio a medida que madura una obra poética o literaria, uno va contrastándose con los matices de la vida, se da cuenta de que la vida no tiene nada que ver con el dilema del todo o la nada o la existencia o la muerte absoluta, sino que la vida es una especie de caos de matices, de caos cromático y en ese sentido se va orientando a través de esa poética de la vida. Por eso depurará mucho más su lenguaje, se hará más cauto, más prudente, y buscará probablemente el misterio que hay en cada uno de sus matices. Por eso quizá la palabra más adecuada es "enigma", a través de lo mismo que significa: revelarse y velarse. La muerte no es enigmática porque no plantea esa gimnasia de revelación y velación. La vida es continuamente enigmática porque de manera permanente plantea esa dialéctica entre lo que se vela y revela. Luego la muerte en sí es poco interesante. Es interesante si se la toma simbólicamente, pero como acto físico es un acto que ha producido escasa experiencia porque nadie nos ha contado nada ni desde la muerte ni desde después de la muerte. Por lo tanto no ha producido experiencia. Una poética de la muerte es una poética sin experiencia, una poética de la pura sugestión, de un presentimiento probablemente forzado. Una poética dominada por lo metafórico pero sin experiencia. Es un elemento central en la medida en que defendamos una literatura a la que me referí en alguna otra conversación: experiencia más experimento. Sin embargo, la muerte ni produce experiencia ni produce experimento, a no ser que sea la muerte como tantas veces se ha utilizado en el arte y la literatura, que es una forma de la vida. No la vida una forma de la muerte, sino la muerte una forma de la vida, y por tanto se la toma como una especie de presencia radical de la vida en un sentido negativo o invertido.

presentarse como un misterio absoluto. Pero en cambio a medida que madura una obra poética o literaria, uno va contrastándose con los matices de la vida, se da cuenta de que la vida no tiene nada que ver con el dilema del todo o la nada o la existencia o la muerte absoluta, sino que la vida es una especie de caos de matices, de caos cromático y en ese sentido se va orientando a través de esa poética de la vida. Por eso depurará mucho más su lenguaje, se hará más cauto, más prudente, y buscará probablemente el misterio que hay en cada uno de sus matices. Por eso quizá la palabra más adecuada es "enigma", a través de lo mismo que significa: revelarse y velarse. La muerte no es enigmática porque no plantea esa gimnasia de revelación y velación. La vida es continuamente enigmática porque de manera permanente plantea esa dialéctica entre lo que se vela y revela. Luego la muerte en sí es poco interesante. Es interesante si se la toma simbólicamente, pero como acto físico es un acto que ha producido escasa experiencia porque nadie nos ha contado nada ni desde la muerte ni desde después de la muerte. Por lo tanto no ha producido experiencia. Una poética de la muerte es una poética sin experiencia, una poética de la pura sugestión, de un presentimiento probablemente forzado. Una poética dominada por lo metafórico pero sin experiencia. Es un elemento central en la medida en que defendamos una literatura a la que me referí en alguna otra conversación: experiencia más experimento. Sin embargo, la muerte ni produce experiencia ni produce experimento, a no ser que sea la muerte como tantas veces se ha utilizado en el arte y la literatura, que es una forma de la vida. No la vida una forma de la muerte, sino la muerte una forma de la vida, y por tanto se la toma como una especie de presencia radical de la vida en un sentido negativo o invertido. Daniel Ortega llamó "hijo de casa" a Edmundo Jarquín en uno de sus prolongados y pintorescos discursos donde suele hablar desde los meteoritos que acabaron con los dinosaurios hasta la profundidad exacta a que las fuentes de petróleo se hallan debajo de la corteza terrestre en las selvas del Orinoco. Y lo llamó, más exactamente, "hijo de casa de los españoles", por razones que yo ignoro, salvo que Edmundo ha vivido en España en diversas ocasiones, como diplomático y como funcionario internacional. Edmundo, no obstante, es de los pocos políticos que sabe reírse de sí mismo, raro caso, y no sé que tome a pecho las ofensas de clase.

Daniel Ortega llamó "hijo de casa" a Edmundo Jarquín en uno de sus prolongados y pintorescos discursos donde suele hablar desde los meteoritos que acabaron con los dinosaurios hasta la profundidad exacta a que las fuentes de petróleo se hallan debajo de la corteza terrestre en las selvas del Orinoco. Y lo llamó, más exactamente, "hijo de casa de los españoles", por razones que yo ignoro, salvo que Edmundo ha vivido en España en diversas ocasiones, como diplomático y como funcionario internacional. Edmundo, no obstante, es de los pocos políticos que sabe reírse de sí mismo, raro caso, y no sé que tome a pecho las ofensas de clase.