Guardé silencio estos días sobre las turbulencias de la Argentina porque, para ser sincero, no podía creer lo que estaba pasando. Todavía no lo creo del todo. Quizás cometí el error de pensar que habíamos salido del infierno de manera definitiva. Ahora siento que el infierno nos reservaba (cuanto menos) un zarpazo más, que el pasado asoma con la intención de cobrarse deudas impagas. Qué quieren que les diga: estoy preocupado.

En lo que hace al conflicto puntual... Supongamos por un momento que la oposición tiene razón y que el gobierno de Cristina Kirchner se equivocó en todo: en el establecimiento de retenciones a la renta extraordinaria del campo, en el tono de sus discursos, en la negativa a dar marcha atrás con el impuesto. Aun en ese caso, ¿podríamos considerar que la protesta es adecuada a la medida oficial? La respuesta es clara e inequívoca: no, no, no. Tal como se la lleva adelante, la protesta del campo es salvaje, desproporcionada y potencialmente criminal. Aunque al hombre que murió en la ambulancia que los piquetes frenaron ya no le quede potencia alguna, más que la de fertilizar la misma tierra que constituyó excusa para su homicidio.

Hablamos de un sector productivo que en buena medida -en especial los peces gordos- no discute otra cosa que su margen de ganancia. Existirán productores menores que quizás estén debatiendo su supervivencia en el rubro, pero estos casos, por numerosos y urgentes que pudiesen ser, tampoco justificarían la modalidad de la protesta. Esta gente está tratando de paralizar la circulación de un país entero, impidiendo la distribución de alimentos, promoviendo una inflación suicida (lo poco que hay en los supermercados sale más caro que antes del paro) y disponiendo de propiedad privada ajena, en la medida en que se apoderan de facto de los camiones que quedan bloqueados en las rutas. Las agrupaciones del campo, que acusan a la política oficial de confiscatoria, responden confiscando camiones y mercaderías que no les pertenecen. La leche vertida en los caminos, las verduras y frutas podridas, los pollitos ahogados en tanques de agua por falta de grano para alimentarlos, constituyen un ultraje para el mundo en general y también para este país, donde más allá de la abundancia natural -y es aquí, precisamente, donde entra a cuento la cuestión de la redistribución de ingresos sobre la que machaca la Presidenta- el hambre sigue siendo una realidad imperdonable. La imagen de los mismos que impiden a la población el consumo de carne comiéndose un asado a la vera del camino es una bofetada en el rostro de los que sólo ven carne por TV.

Todo ciudadano tiene derecho a manifestarse públicamente, siempre y cuando no incurra en delito o vulnere los derechos de otros en el proceso. Según este principio inalienable, la protesta del campo ha incurrido e incurre en prácticas ilegales. Y sin embargo el gobierno no los reprime ni los mete presos. A veces pienso que lo mejor sería que hiciese cumplir la ley, pero de inmediato me viene a la cabeza la historia violenta de este país y agradezco que el gobierno decline usar la fuerza que su autoridad le confiere. Que todavía no haya habido más muertos que el pobre hombre de la ambulancia (no puedo dejar de preguntármelo: ¿hubiese debilitado la protesta cederle el paso?) está apenas por debajo de la noción del milagro.

Lo que me preocupa no es la protesta puntual sino lo que está por debajo. El odio perceptible en los cacerolazos de los barrios pudientes. Los reclamos de Videla volvé. Los ciudadanos que se quedan atascados en las rutas y no le echan la culpa a los que las cortan, sino al gobierno. La ligereza con que se permite que un personaje que la va de dirigente agrario diga en cámara que "la rajó a puteadas" a la Presidenta, sin que nadie reclame respeto a la investidura ni lo critique a posteriori. La cobertura de la televisión, que privilegia el melodrama y los conceptos facilistas al análisis y la información. Acabo de oír al presentador de un importante canal de noticias de Buenos Aires equiparando el corte de las calles que produjo el acto oficialista de ayer con el corte de las rutas. Como si perturbar el tránsito por tres horas y cortar las rutas del país durante veintiún días fuese la misma cosa. Espero que hoy no le achaquen el desabastecimiento a que hubo camiones que no pudieron pasar por la Plaza de Mayo.

Me siento asqueado. Por la sinrazón, por la facilidad con que tanta gente se deja manipular, por el resentimiento social, la compulsión de tantos a preferir que el barco se hunda antes que ‘los negros' se crean que son gente como uno.

No sé por qué me vino a la mente la clásica frase de John William Cooke, que hace tantos años definió al peronismo como "el hecho maldito del país burgués". Me tomaría el atrevimiento de parafrasearla para expresar otra idea. A veces creo que el hecho maldito de este país no es el peronismo, sino la clase media argentina -especialmente la de Buenos Aires.

Mañana la sigo. Porque esto sigue.

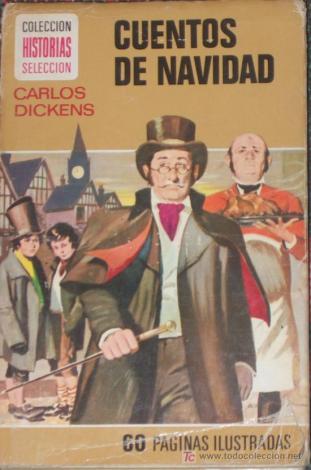

Hoy, como la magdalena para Proust, al abrir un paquete de los libros que las editoriales me envían, he vuelto a ser el adolescente que soñó ser tantos otros. Me han enviado los primeros- tebeos y tintines aparte- libros a los que me recuerdo enganchado en años que todavía eran muy en blanco y negro. Con sus portadas y con las caras, como un reparto de cine, de sus personajes en los lomos empezó a entrar el color. Hablo de la colección "Clásicos juveniles" de la editorial Bruguera. Todos unos clásicos de nuestros inicios lectores. Una selección de algunas de las obras maestras de la literatura. No diré juveniles, y tampoco debería decir obras maestras. Algunas sin duda lo eran, lo son, lo serán siempre. Otras, como, "Sissi" se habían colado entre las de Melville, Verne, Twain o Defoe. Eran adaptaciones de las novelas que al cabo de algunos años leímos de distinta manera. Nunca con aquella pasión. Nunca con aquella sorpresa. Y ya sin ilustraciones. Aquellas inolvidables ilustraciones en blanco y negro que eran un señuelo y un alivio para iniciarnos como lectores.

Hoy, como la magdalena para Proust, al abrir un paquete de los libros que las editoriales me envían, he vuelto a ser el adolescente que soñó ser tantos otros. Me han enviado los primeros- tebeos y tintines aparte- libros a los que me recuerdo enganchado en años que todavía eran muy en blanco y negro. Con sus portadas y con las caras, como un reparto de cine, de sus personajes en los lomos empezó a entrar el color. Hablo de la colección "Clásicos juveniles" de la editorial Bruguera. Todos unos clásicos de nuestros inicios lectores. Una selección de algunas de las obras maestras de la literatura. No diré juveniles, y tampoco debería decir obras maestras. Algunas sin duda lo eran, lo son, lo serán siempre. Otras, como, "Sissi" se habían colado entre las de Melville, Verne, Twain o Defoe. Eran adaptaciones de las novelas que al cabo de algunos años leímos de distinta manera. Nunca con aquella pasión. Nunca con aquella sorpresa. Y ya sin ilustraciones. Aquellas inolvidables ilustraciones en blanco y negro que eran un señuelo y un alivio para iniciarnos como lectores.

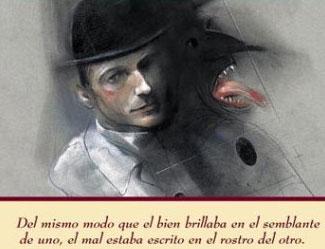

Llevo varios días acordándome de esta novelita de Robert Louis Stevenson, que cada vez me parece más grande, una obra maestra que hace que me acuerde de que tengo miedo. Un miedo inconcreto a la enfermedad, a la vejez, a la locura, a que un accidente me desfigure, en definitiva a dejar de ser como soy en este momento. Que no es ni más ni menos que lo que le sucede a Jekyll cuando se vuelve Hyde por voluntad propia. También es lo que le pasa a Lucio (el protagonista de El asno de Oro, de Apuleyo) cuando se trasforma en asno al untarse un ungüento mágico. Y a Gregor Samsa (La Metamorfosis, de Kafka), que, sin necesidad de untarse ni tomar nada, empieza a notar una mañana al despertarse que su cuerpo ahora es el de un insecto gigante y que podría considerarse la versión contemporánea y bellamente deprimente de las Metamorfosis, de Ovidio, donde el que una persona se convierta en árbol parece natural.

Llevo varios días acordándome de esta novelita de Robert Louis Stevenson, que cada vez me parece más grande, una obra maestra que hace que me acuerde de que tengo miedo. Un miedo inconcreto a la enfermedad, a la vejez, a la locura, a que un accidente me desfigure, en definitiva a dejar de ser como soy en este momento. Que no es ni más ni menos que lo que le sucede a Jekyll cuando se vuelve Hyde por voluntad propia. También es lo que le pasa a Lucio (el protagonista de El asno de Oro, de Apuleyo) cuando se trasforma en asno al untarse un ungüento mágico. Y a Gregor Samsa (La Metamorfosis, de Kafka), que, sin necesidad de untarse ni tomar nada, empieza a notar una mañana al despertarse que su cuerpo ahora es el de un insecto gigante y que podría considerarse la versión contemporánea y bellamente deprimente de las Metamorfosis, de Ovidio, donde el que una persona se convierta en árbol parece natural.

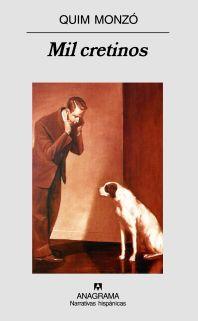

Como pasa el tiempo, el último libro de cuentos de Monzó, Mil cretinos (Anagrama) habla sobre todo de geriátricos y de bares. Todo el libro lleva una atmósfera de gran cansancio, de irritación frente a la presencia de seres humanos maleducados y huele a presencia de la muerte. Lo leí con placer y también con tristeza. Ya estamos muy lejos de los principios de la vida doméstica con los aparatos de Moulinex en la cocina. Los mil cretinos del título son los que viven en asilo para ancianos. El padre del narrador ya no soporta su vida, la madre tampoco. Ambos tienen un sueño: eutanasia. Título del cuento: "La llegada de la primavera". No es humor negro, se trata más bien de hiperrealismo. Es el último Monzó, un gran talento que nos acerca a la última tragedia de la vida.

Como pasa el tiempo, el último libro de cuentos de Monzó, Mil cretinos (Anagrama) habla sobre todo de geriátricos y de bares. Todo el libro lleva una atmósfera de gran cansancio, de irritación frente a la presencia de seres humanos maleducados y huele a presencia de la muerte. Lo leí con placer y también con tristeza. Ya estamos muy lejos de los principios de la vida doméstica con los aparatos de Moulinex en la cocina. Los mil cretinos del título son los que viven en asilo para ancianos. El padre del narrador ya no soporta su vida, la madre tampoco. Ambos tienen un sueño: eutanasia. Título del cuento: "La llegada de la primavera". No es humor negro, se trata más bien de hiperrealismo. Es el último Monzó, un gran talento que nos acerca a la última tragedia de la vida.

Pues no es verdad que ante el imaginario de la muerte todos estemos cortados por el mismo patrón. Una imagen de la propia muerte para uno serena puede constituir para otro objeto de insoportable fobia. Cabe el espanto ante la idea de esperar el transcurso de los minutos hasta que el barbitúrico haga su efecto, en cuyo caso no será este en ningún caso el método adoptado por el potencial suicida, que quizás se halle más dispuesto a precipitarse desde la cima de un acantilado. Muy probablemente son más los que prefieren el somnífero, pero en todo caso, como no cabe prohibir el acceso a acantilados... se prohíbe el acceso al frasco de barbitúricos, lo que supone desde luego una suerte de comparativo agravio para quien es, por ejemplo, víctima de fantasmas de mutilación.

Pues no es verdad que ante el imaginario de la muerte todos estemos cortados por el mismo patrón. Una imagen de la propia muerte para uno serena puede constituir para otro objeto de insoportable fobia. Cabe el espanto ante la idea de esperar el transcurso de los minutos hasta que el barbitúrico haga su efecto, en cuyo caso no será este en ningún caso el método adoptado por el potencial suicida, que quizás se halle más dispuesto a precipitarse desde la cima de un acantilado. Muy probablemente son más los que prefieren el somnífero, pero en todo caso, como no cabe prohibir el acceso a acantilados... se prohíbe el acceso al frasco de barbitúricos, lo que supone desde luego una suerte de comparativo agravio para quien es, por ejemplo, víctima de fantasmas de mutilación.

Si los hombres ponen un relativo empeño en encontrar el posible trabajo que más les conviene, no suelen actuar de manera parecida cuando se trata de seleccionar a sus esposas. Una mujer pondera con una atención comparable las virtudes y defectos de su pareja presente y futura, calibra mejor sus prestaciones potenciales o actuales, se comporta, en la elección del esposo precisamente, bajo esa inspiración pragmática y realística que se les atribuye en otros órdenes.

Si los hombres ponen un relativo empeño en encontrar el posible trabajo que más les conviene, no suelen actuar de manera parecida cuando se trata de seleccionar a sus esposas. Una mujer pondera con una atención comparable las virtudes y defectos de su pareja presente y futura, calibra mejor sus prestaciones potenciales o actuales, se comporta, en la elección del esposo precisamente, bajo esa inspiración pragmática y realística que se les atribuye en otros órdenes.

Cuando a comienzos del siglo veinte Madruga, el personaje de La república de los sueños, se escapa a los trece años de su hogar campesino en Sobreira, una olvidada aldea de Galicia, para subir en el puerto de Vigo a un barco que lo llevará al Brasil, está iniciando la aventura de un transplante que nunca se dejará consumar. Y desde el principio habrá de acompañarlo Venancio, otro emigrante adolescente que a lo largo de la narración actuará como la propia conciencia del ambicioso Madruga: mientras Madruga despliega su ingenio e hinca su garra para hacerse rico, y cumplir su parte del sueño americano, Venancio desprecia la riqueza, y coloca siempre a su inesperable amigo de toda la vida frente al espejo moral.

Cuando a comienzos del siglo veinte Madruga, el personaje de La república de los sueños, se escapa a los trece años de su hogar campesino en Sobreira, una olvidada aldea de Galicia, para subir en el puerto de Vigo a un barco que lo llevará al Brasil, está iniciando la aventura de un transplante que nunca se dejará consumar. Y desde el principio habrá de acompañarlo Venancio, otro emigrante adolescente que a lo largo de la narración actuará como la propia conciencia del ambicioso Madruga: mientras Madruga despliega su ingenio e hinca su garra para hacerse rico, y cumplir su parte del sueño americano, Venancio desprecia la riqueza, y coloca siempre a su inesperable amigo de toda la vida frente al espejo moral.