A primera vista, puede sorprender la gran cantidad de representaciones clásicas de este verano en toda Europa. Dante ha sido el centro del Festival de Aviñón con escenificaciones del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso en tres lugares distintos. He visto anunciado a Shakespeare por todos lados y yo mismo, en Barcelona, he asistido a dos excelentes Rey Lear casi seguidos. Distintos teatros han acogido una buena porción de las tragedias griegas, empezando por Las troyanas, de Eurípides, representada en Mérida. Sorprendentemente, pues, en apariencia, dado que nuestra época no se distingue por un excesivo refinamiento cultural.

Puede que, en efecto, el fenómeno únicamente forme parte de nuestra necesidad de espectáculos, incluidos algunos de alta cultura. Dejo esto para los sociólogos. A mí me interesa más preguntar por qué determinadas obras parecen encajar en ciertos periodos y, en cambio, caen en el olvido en otros. En general, no se trata sólo de criterios de moda o gusto, por lo que acostumbran a escapar a las previsiones y planificaciones. No hay editor o gestor cultural que pueda prever factores que desbordan los estudios de mercado porque discurren por los recovecos de la imaginación de cada época. Hay algo en la atmósfera que exige el retorno de una obra largamente ignorada.

Uno de los mejores ejemplos de esta exigencia es la resurrección vigorosa de una novela como El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Cuando era estudiante, leí casi por casualidad este libro, que pocos conocían. Por supuesto, Conrad no era un perfecto desconocido, pero pasaba por ser un autor de culto, un poco al modo de Malcolm Lowry, cuyo Bajo el volcán yo encontraba muy conradiano. En las tres últimas décadas del siglo XX, las ediciones de Joseph Conrad se multiplicaron, a lo que sin duda contribuyó la adaptación cinematográfica de Coppola en Apocalypse Now.

Sin embargo, esta última explicación no es, desde luego, suficiente. Las causas de la influencia de la novela son más complejas y misteriosas. El corazón de las tinieblas apunta en dirección contraria al sentimentalismo y psicologismo predominantes y, no obstante, da en la diana al expresar nuestras ansiedades y nuestros miedos. Aun conectados por meandros enigmáticos, el horror conradiano y el nuestro aparecen superpuestos. Quizá por esto, un texto difícil, duro, sin concesiones, sigue abriéndose camino en medio de los conformismos literarios de este inicio del siglo XXI.

Otro ejemplo espléndido de renacimiento son los Ensayos de Montaigne. Ni que decir tiene que tampoco éste se había esfumado del mapa cultural europeo, pero hasta hace unos meses parecía circunscrito a los círculos académicos y escritores que sentían una particular identificación con el talante de Montaigne, como era el caso de Paul Valéry o, entre nosotros, Josep Pla. Era frecuente que circularan fragmentos de los ensayos montaignianos, aunque no la obra entera, esmeradamente publicada, como ahora no es infrecuente encontrar en editoriales de Europa.

Desde el punto de vista del estilo, o incluso del modo de afrontar las pasiones humanas, nada tienen que ver Montaigne y Conrad, la voluntad trágica de éste y el estoicismo más bien hedonista de aquél. Como escritores, ellos están muy lejos entre sí; no obstante, es nuestra época la que los hermana al requerir, por así decirlo, sus servicios. Hay algo profundamente tranquilizador, gratificante, en la mirada irónica de Montaigne, del mismo modo en que el heroísmo desesperado de Conrad es una medicina catártica. Cada uno a su manera nos habla de nosotros.

Es cierto que esto podría extenderse a todas las grandes creaciones del arte y del pensamiento, las cuales deben poseer la virtud de dirigirse, no sólo a su presente, sino a las épocas futuras. Pero estas épocas no siempre prestan atención, y éste es el matiz decisivo para establecer los tortuosos cauces de las fortunas artísticas. Las obras maestras son aquellas que siempre están en condiciones de hablar; sin embargo, para que efectivamente se hagan escuchar, los oídos de una determinada época deben prestar atención.

Así se explica el aparente silencio de algunos gigantes y el desigual eco de voces originalmente poderosas. No hay que condenar con juicios frívolos y apresurados el ostracismo actual de ciertos autores, como si su momento perteneciera definitivamente al pasado. Proust o Joyce, referentes imbatibles hace unos lustros, son mucho más nombrados que leídos. Thomas Mann, enterrado por tantos, ha remontado el vuelo. Kafka y Beckett mantienen su papel de intérpretes contemporáneos. Cercanos a los ejemplos de Montaigne y Conrad, aunque respondiendo a otras necesidades nuestras, Dostoievski y Camus se han consolidado como interlocutores irrenunciables.

Un caso particularmente elocuente para los de mi generación es el de Stefan Zweig. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a ver los libros de Zweig en las bibliotecas familiares, pero no se nos ocurría leerlos. En las últimas décadas del siglo XX, El mundo de ayer, la descomposición espiritual de Europa, aparenta estar en condiciones de amparar las dudas y pasiones de nuestro presente. Y otro tanto sucede con autores como Joseph Roth o Arthur Schnitzler.

Los rebrotes literarios, además de hacer justicia a escritores ocultados por la moda o la crítica sectaria, se adecuan a demandas epocales a menudo difíciles de apreciar. De hecho, lo que muchos editores ofrecen como modelos de "rabiosa actualidad" son, con frecuencia, menos aptos para el análisis de la sensibilidad contemporánea que bastantes textos desechados por inactuales.

Cada época necesita de palabras que la empujen a mirarse despiadadamente en el espejo. No importa que estas palabras sean del pasado o del presente. Cada época genera una literatura acomodaticia destinada a proponerle lo que quiere escuchar y otra, intempestiva, que le habla sin servidumbres ni contemplaciones. Por más que se niegue -ocurre también en cada época-, sólo esta última está en condiciones de perdurar más allá de la oferta y de la demanda de su tiempo.

Por eso volvemos continuamente a los que llamamos clásicos: en busca de aquella intempestividad que, al despreciar nuestra apatía y nuestro conformismo, nos ofrezca instantes no de éxito -para eso tenemos el resto del espectáculo de nuestra civilización-, sino de verdad. Para eso, para tener nuestros instantes de verdad, retornamos a Dante, a Shakespeare, a los poetas griegos. Y, desde luego, nunca son completamente arbitrarios estos retornos ni indiferentes a las ansias de cada presente.

Fijémonos en Shakespeare (que tampoco se libró de una época de purgación tras el impacto inicial). Aparte de Hamlet, que, independientemente de las generaciones, tan bien logra encarnar siempre la confusión humana, las otras obras han ido variando según la predilección de los públicos. A veces Macbeth y Julio César han sido los favoritos; otras, Otelo, El mercader de Venecia o La tempestad. En los últimos años, sin embargo, quizá ninguno de los dramas de Shakespeare ha sido tan representado como El rey Lear. No podemos saber la razón por la cual esta obra extremadamente compleja parece adecuada a nuestros escenarios, aunque sí podamos sospechar que tiene que ver con que "los locos guíen a los ciegos".

En cuanto a la tragedia griega, no deja de ser elocuente hasta qué punto hemos tendido a mostrar nuestros conflictos a través de sus argumentos. Edipo, Antígona, La orestíada y Las troyanas son rigurosamente contemporáneas cuando nos enseñan los engranajes del poder, de la libertad, del dolor. Ninguna de esas obras hace concesiones al obligarnos a posar ante el espejo, y gracias a esto sabemos, lo reconozcamos o no, que nos dicen más sobre nuestra actualidad que tantas toneladas de literatura acomodaticia servidas para aplastar al lector. Y, sin embargo, muy pocos editores dejarían de horrorizarse ante la idea de publicar un tipo de obra semejante escrita por un autor de hoy: "¡Qué difícil, Dios mío, y qué poco comercial!".

Desde 1860 la química industrial de los colorantes permitía fabricar objetos de casi cualquier tono pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, tan religiosos, y todos los demás habitantes con medios de compra, no disfrutaron de los coches bicolores y tricolores o de electrodomésticos y herramientas que no fueran blancos o negros.

Desde 1860 la química industrial de los colorantes permitía fabricar objetos de casi cualquier tono pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, tan religiosos, y todos los demás habitantes con medios de compra, no disfrutaron de los coches bicolores y tricolores o de electrodomésticos y herramientas que no fueran blancos o negros.

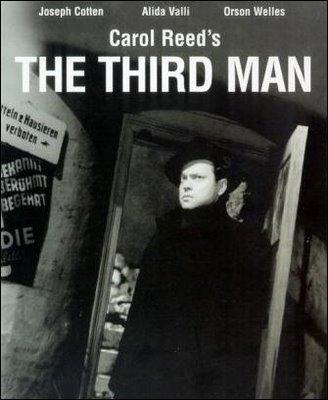

En El tercer hombre -la película de Carol Reed, el relato de Graham Greene-, Harry Lime funcionaba como un monstruo. En la Europa de posguerra, alguien que adulteraba la penicilina que se suministraba a los niños no podía ser calificado de esa forma. Nos guste o no, la Argentina del siglo XXI es una fábrica de Harry Limes. Y la abundancia de Limes los torna (horriblemente) comunes, en tanto la normalidad es una simple cuestión de promedios numéricos. Aquí hay Harry Limes en la política, en el gobierno, en las instituciones, en los medios, en las empresas...

En El tercer hombre -la película de Carol Reed, el relato de Graham Greene-, Harry Lime funcionaba como un monstruo. En la Europa de posguerra, alguien que adulteraba la penicilina que se suministraba a los niños no podía ser calificado de esa forma. Nos guste o no, la Argentina del siglo XXI es una fábrica de Harry Limes. Y la abundancia de Limes los torna (horriblemente) comunes, en tanto la normalidad es una simple cuestión de promedios numéricos. Aquí hay Harry Limes en la política, en el gobierno, en las instituciones, en los medios, en las empresas...

Un libro abierto y libre, como los mejores bares. Un libro, que como los hijos o los perros, termina por parecerse al amo. Un libro que se parece mucho a Manuel Rivas. Cuánta cosas muy serias con mucho humor, con esa lengua lírica llena de curvas, lengua para el placer. Lengua afrodisíaca. Pueblo sentimental, ¿y qué pasa? A ver quién tiene los cojones de llorar como lloran los gallegos. También se ríen. Y quieren pasarlo bien hasta la muerte y un paso más. Entierros de mucha acción. Entierros tan accidentados como el de Valle Inclán, esperpéntico hasta después de la muerte. Y eso que Valle creía que nunca le había pasado nada, al menos nada que se pudiera destacar. Valle que ya no vivirá estos tiempos en que algunos gallegos en la hora de la muerte sustituirán el credo por un mariachi que cante "Pero sigo siendo el rey".

Un libro abierto y libre, como los mejores bares. Un libro, que como los hijos o los perros, termina por parecerse al amo. Un libro que se parece mucho a Manuel Rivas. Cuánta cosas muy serias con mucho humor, con esa lengua lírica llena de curvas, lengua para el placer. Lengua afrodisíaca. Pueblo sentimental, ¿y qué pasa? A ver quién tiene los cojones de llorar como lloran los gallegos. También se ríen. Y quieren pasarlo bien hasta la muerte y un paso más. Entierros de mucha acción. Entierros tan accidentados como el de Valle Inclán, esperpéntico hasta después de la muerte. Y eso que Valle creía que nunca le había pasado nada, al menos nada que se pudiera destacar. Valle que ya no vivirá estos tiempos en que algunos gallegos en la hora de la muerte sustituirán el credo por un mariachi que cante "Pero sigo siendo el rey".

Estos últimos, invariablemente, son los que acaban consiguiendo acercarse a lo que los primeros sólo fantasean. Sobre todo porque saben que ello se consigue exclusivamente con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. El escritor es un minero. ¿Y el talento?, me dirán algunos. El talento es el mineral que yace en lo más profundo de esa mina cuyas entrañas horadamos día a día escribiendo y corrigiendo. Si hay talento, sólo lo sabremos después de unos cuantos años de dura prospección, de arduo trabajo. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo especulando sobre si uno tiene talento o no. Allí, en el fondo de cada uno, está la veta del talento. Los perezosos jamás lo encontrarán. Recuerden: El mejor momento para empezar a escribir la novela o el libro de cuentos es ahora. Ahoritita, que dicen mis amigos mexicanos...

Estos últimos, invariablemente, son los que acaban consiguiendo acercarse a lo que los primeros sólo fantasean. Sobre todo porque saben que ello se consigue exclusivamente con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. El escritor es un minero. ¿Y el talento?, me dirán algunos. El talento es el mineral que yace en lo más profundo de esa mina cuyas entrañas horadamos día a día escribiendo y corrigiendo. Si hay talento, sólo lo sabremos después de unos cuantos años de dura prospección, de arduo trabajo. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo especulando sobre si uno tiene talento o no. Allí, en el fondo de cada uno, está la veta del talento. Los perezosos jamás lo encontrarán. Recuerden: El mejor momento para empezar a escribir la novela o el libro de cuentos es ahora. Ahoritita, que dicen mis amigos mexicanos...

Después de dedicar meses de mi vida a una comisión del gobierno francés sobre el futuro del libro digital, leí en BusinessWeek (que no es una revista de poesía por supuesto)

Después de dedicar meses de mi vida a una comisión del gobierno francés sobre el futuro del libro digital, leí en BusinessWeek (que no es una revista de poesía por supuesto)