Hemos celebrado mucho el don de ciertas parejas que, estando a nuestro lado, nos entienden tan bien que intuyen nuestros pensamientos, anticipan nuestras reacciones y previenen atinadamente nuestras respuestas. Estas parejas, en realidad, no existen. Se trata de psicólogos, médicos del alma y profesionales esotéricos, unidos a la mítica de la unidad (dos en la misma carne, en la misma sangre, en la vida y en la muerte...).

La pareja se ama y traba mejor, brinda más y mayores gratificaciones sucesivas cuando la relación se construye a través de la conversación, la descodificación, el conocimiento detallado de las razones de la queja o del soprprendente bienestar que en ocasiones procuramos. De la expresividad de cada cual se obtiene un saber que, como los grandes saberes, produce un jubiloso beneficio al alma. Del buen saber del otro a través no por instinto sino por entendimiento se genera gradualmente una plataforma de comprensión y convivencia donde los malentendidos pueden ser desanudados con tanto entrenamiento que hasta se transforman menos en dolor que en entretenimiento. La base de una vigorosa relación se halla invariablemente en la ligazón de la confianza mutua. En ese ámbito de confiado es posible esperar sin impaciencia que la extrañeza de una acción se deshaga más tarde en un plus de entrañamiento.

Pero, además, interpretarse recíprocamente significa respetarse también en los papeles singulares. Contra la pretensión de disfrutar una relación donde la coincidencia neutralice el conflicto, se impone el aura de la interpretación del otro en cuya tarea emerge como un ser respetado y diferente. No opuesto sino distinto, no impropio sino propiamente dicho. La cuantiosa provisión de gozo que se niegan las parejas empeñadas en ver del mismo modo casi cualquier cosa y con la consecuencia de distanciarse por la comprobación de sus perspectivas inalienadas, sólo es comparable a la triste ofuscación de los fanáticos que en su delirio por la verdad absoluta se conforman con un único y estricto perfil del mundo.

"Infame turba de nocturnas aves", decía Góngora. El verso lo recordó Alberto Méndez en Los girasoles ciegos. Y lo vemos en la película de Cuerda copiado en las paredes del refugio en que el joven poeta que ya está solo, sin versos, sin la mujer adolescente y sin el hijo nacido en la huida. Solo y perseguido por ser republicano. Después, muerto sin sepultura. Uno más. Uno de los miles de inocentes que terminaron asesinados en caminos, descampados, tapias o en su propia casa.

"Infame turba de nocturnas aves", decía Góngora. El verso lo recordó Alberto Méndez en Los girasoles ciegos. Y lo vemos en la película de Cuerda copiado en las paredes del refugio en que el joven poeta que ya está solo, sin versos, sin la mujer adolescente y sin el hijo nacido en la huida. Solo y perseguido por ser republicano. Después, muerto sin sepultura. Uno más. Uno de los miles de inocentes que terminaron asesinados en caminos, descampados, tapias o en su propia casa. Hay que leer la novela de Ramiro Pinilla La higuera para recordar, por la verdad de la ficción, cómo y quiénes mataron en aquel bando que pretendía devolver a España la espiritualidad. Sobre esos muertos de la anónima tierra, sobre los descampados que guardan el secreto de aquellos huesos, creció una higuera. Uno de los asesinos no puede soportar la mirada de un niño que vio asesinar a su familia. La mirada de la memoria.

Hay que leer la novela de Ramiro Pinilla La higuera para recordar, por la verdad de la ficción, cómo y quiénes mataron en aquel bando que pretendía devolver a España la espiritualidad. Sobre esos muertos de la anónima tierra, sobre los descampados que guardan el secreto de aquellos huesos, creció una higuera. Uno de los asesinos no puede soportar la mirada de un niño que vio asesinar a su familia. La mirada de la memoria.

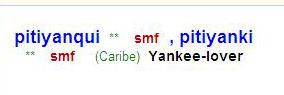

Aunque el diccionario Collins afirma que la palabra se traduce de manera fonéticamente homónima al

Aunque el diccionario Collins afirma que la palabra se traduce de manera fonéticamente homónima al

De hecho, según este discurso, lo profundo y pesado sería lo bueno y lo superficial o cosmético lo malo. Lo profundo, en fin, aquello que no se ve, se tendría por auténtico y, por el contrario lo que vemos y cada vez más, serían falsificaciones, alucinaciones. Ni Platón podría hallarse mejor representado.

De hecho, según este discurso, lo profundo y pesado sería lo bueno y lo superficial o cosmético lo malo. Lo profundo, en fin, aquello que no se ve, se tendría por auténtico y, por el contrario lo que vemos y cada vez más, serían falsificaciones, alucinaciones. Ni Platón podría hallarse mejor representado. Cristina Grande

Cristina Grande