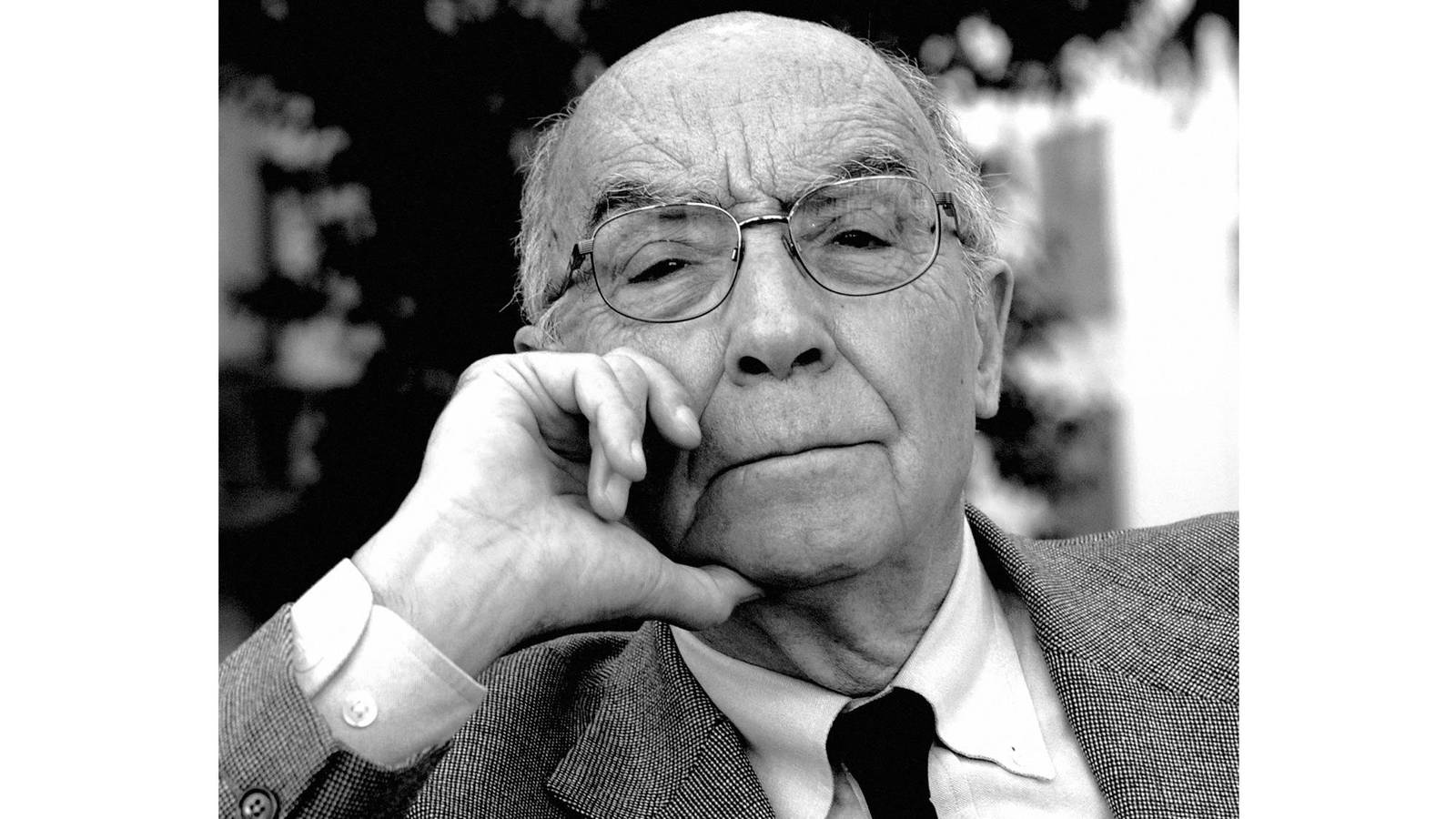

Adriana Lisboa se da un tiempo para pasear y sostener para la foto mi novela. ¡Gracias, Adriana y Daniel! Foto: Daniel Mordzinski.Hace una semana, la editorial Impimenta me mandó su catálogo de novedades que se abría con la siguiente frase lapidaria (y más para mí, dado el tema de mi novela), de Truman Capote: "Acabar un libro es como sacar un niño fuera y pegarle un tiro". No se puede competir con una frase así de contundente. De inmediato descubrí que, como mi narrador, debía enterrar a ese hijo abaleado llamado Un lugar llamado Oreja de perro y seguir adelante con la próxima víctima. Por otra parte, y siempre bajo la influencia de lo que acabo de leer de Capote, útimamente siento tantos ladridos de perros alrededor mío que me he dado cuenta de que la caravana ya se echó a andar. Y debo apresurarme si quiero seguir a su ritmo, no puedo quedarme detenido en Oreja de perro. Por eso, me entusiasma cada vez menos poner reseñas de mi libro. Pero lo haré, en estricto orden de fechas, para cumplir con los lectores que aún tienen interés en leerlas. Pero intentaré no hacer ningún comentario más, más allá de los elogios o de las críticas. Me limitaré, como me enseñó a hacerlo del indigente blog "Luz de Limbo", a subrayar las partes importantes -buenas o malas- para que se enteren de que los estoy manipulando. Antes de pasar a las reseñas, agradezco infinitamente a la guapísima escritora brasileña Adriana Lisboa (compañera de B39) y a mi hermano Daniel Mordzinski por el regalo de esa foto hermosísima que ilustra mi blog. Una imagen vale más que mil palabras de amistad.Esta reseña es del 18 de diciembre del 2008, apareció en El Heraldo de Aragón, diario de Zaragoza, y está firmada por Julio José Ordovás:Un lugar llamado Oreja de perro (finalista del Premio Herralde de Novela, Angrama, 2008, 212 pp) es mucho más fácil de digerir [que Casi nunca de Daniel Sada], lo que no quiere decir que sea menos sustanciosa. Iván Thays ha escrito una novela del siglo XXI, mientras que la novela de Sada es un producto muy siglo XX, cargado de humor pero inflado de retórica. La novela de Iván Thays está escrita con tiralíneas y, aunque promete mucho más de lo que al final ofrece, sus personajes están realmente vivos y cuando se muerden, se acarician y follan, muerden, acarician y follan de verdad. No son marionetas que se ensartan al ritmo impuesto por el piano del estilo.Quizá Un lugar llamado Oreja de perro no funcione como novela social, pero tampoco creo que fuera ese el principal propósito de Iván Thays. La podredumbre andina y la corrupción de Perú de Fujimori y Toledo forman parte de la escenografía, remota y violenta para una historia de amor que acaba con una carta de despedida y una carta en blanco. Scamarone, el fotógrafo que acompaña al ?mareado? (por el soroche y por las hostias que le ha dado la vida?) periodista encargado de cubrir una visita política de Toledo que no llegará a efectuarse, es un personaje memorable, que recuerda en su cinismo al Louis Renault de Casablanca. Y no es el único personaje memorable. Casi nunca es una novela perfecta. Un lugar llamado Oreja de perro no. Pero al que procuraré no perder de vista es a Iván Thays.La siguiente reseña, la más positiva y extensa de todas, es de la sección cultural de Diario de Terrasa. Está firmada por el reconocido J.A. Aguado y se publicó el 31 de diciembre del 2008, mientras yo estaba rumbeando en Colombia:?Hoy apareció otra vez la noticia del hombre que perdió la memoria luego de matar en un accidente a su esposa y su hijo? Así comienza la novela más interesante de las publicadas últimamente por la casa de Jorge Herralde. Se trata de una novela al servicio del periodismo de investigación, finalista del prestigioso Premio Heralde 2008, titulada ?Un lugar llamado Oreja de perro? (Anarama), una aventura narrativa que supuso una ?expiación personal? para el autor y en la que cruza reflexiones del protagonista, un periodista destinado a una destruida ciudad andina, con los acontecimientos en Perú a raíz del gobierno de Fujimori. Más allá de Vargas Llosa y Bryce Echenique hay vida en Perú y se llama Iván Thays (Lima 1968) (...) La prosa de esta novela es directa. De alguien que sabe su oficio y no se pierde por sendas equivocadas, sino que nos hace pensar en fotografías, recortes de periódicos, cartas, vídeos de documentales televisivos, testimonios. (...) El mundo entrañable de los recuerdos y los laberintos de la memoria sostienen este magnífico ejemplo de arquitectura verbal. El narrador se nos muestra como un periodista en caída libre que acepta el encargo del periódico para olvidar la muerte de dos seres queridos en su vida. Acepta visitar los Andes peruanos, un lugar llamado Oreja de perro, golpeado por el terrorismo en los años ochenta y donde los militares han sido causantes de violaciones a los derechos humano. El escritor convierte el lugar en una zona de reconciliación nacional, en una metáfora de la violencia de la pérdida, de la descomposición social y personal: ?Llegué a la conclusión de que lo peor que podría pasarnos es acostumbrarnos a la muerte, a la impunidad, al horror, al Mal? (...) Como los perros con hambre desentierran cadáveres para saciar su necesidad de alimentarse, así el lector desentierra la tristeza que recorre las doscientas y pico páginas de esta novela que conmueve doblemente. Por un lado, el drama humano de un colectivo y otro el ejemplo particular de un periodista, un oficio que exige a quienes lo practican comportarse como un observador imparcial de la realidad, aunque todos sabemos que la objetividad pura no existe, sí una cierta actitud no participante en lo que se cuenta. Uno puede vivir para olvidar su pasado como ser individual y como miembro de una colectividad quieres recordar para no olvidar. En semejantes paradojas de la existencia se mueve esta gran novela. En los blogs de "El Mercurio", en Chile, apareció una reseña firmada por Rodrigo Pinto el 24 de enero de 2009. Me gusta especialmente que haya empezado con buen tino refiriéndose a un cuento mío, "Primer Encuentro con Tomás", que, en efecto, es el germen de esta novela. pPinto considera que el lenguaje lacónico de mi novela es una decisión errada:Iván Thays (Lima, 1966) figura en las tres antologías importantes de cuentos latinoamericanos publicadas entre 1997 y 2008. Ello muestra la temprana repercusión continental de su obra, que, sin embargo, es de muy difícil acceso fuera del Perú. De manera que la aparición de su tercera novela en una editorial española permite, por fin, apreciar algo más que las muestras incluidas en las mencionadas antologías; y, sin embargo, hay que partir por una de ellas. El cuento ?Primer encuentro con Tomás? pone en escena a dos escritores en Venecia: el narrador, fracasado y asediado por los fantasmas de la derrota, la ruina de su familia al otro lado del océano y, sobre todo, la prematura muerte de su hijo Paulo, y Tomás, el exitoso, el hombre de mundo, que juzga con dureza la obra del narrador: ?Tampoco Lima la entendiste. Mira, Sendero estaba ahí, la sangre, la tragedia... y tú escribiendo sobre ti mismo, el infinito regodeo del yo?. La cita viene a cuento porque es tentador aplicar ese juicio, sin más, a la novela de Thays. Sendero está ahí: el libro está escrito sobre el gran fondo de la tragedia que vivió el Perú en los ochenta y los noventa, cuando senderistas y militares se turnaban para masacrar a las mismas poblaciones atrapadas en una guerra que no entendían. De hecho, cuando mejor funciona la novela, cuando parece por fin levantar vuelo, es en el momento en que el narrador deja que una de las protagonistas, Jazmín, cuente la historia de la desaparición de su madre. Pero el libro tiene otro derrotero: la estadía del protagonista y del resto de los personajes en Oreja de Perro, un caserío perdido en la sierra que fue teatro de la violencia y la represión, es, a su vez, el fondo en que se inscribe la tragedia personal del narrador, que ha perdido a un hijo ?llamado Paulo? y se ha separado de su mujer. Es decir, lo que un crítico mordaz podría llamar ?el infinito regodeo del yo?, porque no hay un intento serio de vincular ambos dolores, de poner en línea ambas tragedias, de lograr que la pérdida individual (y tan terrible como la muerte de un niño) abra la caja de resonancia de la tragedia colectiva, de las muertes arbitrarias, del ensañamiento de la tortura. El tono monocorde del relato abusa ya no del punto seguido, sino del punto aparte, y parece apostar a que el registro de nimiedades se constituya en la crónica de una pasada por los infiernos. Pero lograr ese efecto es muy difícil con párrafos como ?escucho una voz que anuncia las condiciones del tiempo en Lima, que nos advierte que no debemos levantarnos de nuestros asientos cuando hayamos tocado tierra y que esperemos a estar detenidos antes de abrir los compartimientos sobre nuestras cabezas?. Aparte: ?Empieza el descenso hacia Lima?. Hay que suponer que la pobreza del estilo y del lenguaje son deliberadas, puesto que Thays al menos tiene oficio como escritor y se tomó ocho años para escribir la novela, y hay que concluir que fueron decisiones erradas.Una nueva reseña apareció el 31 de enero de 2009, en el diario "La Voz de Galicia" y está firmada por Toni Silva. Lleva como simpático título "David Lynch en el Perú".Iván Thays (Lima, 1968) es un osado. Ha vivido una sequía de novela ?que no literaria- de ocho años desde que publicara La disciplina de la vanidad. Después de esa etapa de cambios vitales (matrimonio, paternidad, divorcio) Thays regresa al mundo editorial con Un lugar llamado Oreja de perro donde dibuja de forma paralela dos historias completamente ajenas entre sí: la transición de Toledo a Alan García en el Gobierno de Perú, con el terrorismo de Sendero Luminoso de fondo, y el viaje interior de un periodista desplazado a un pueblo peruano para cubrir un acontecimiento político (...) No es el mayor valor de la novela, pero Thays no puede negar tintes autobiográficos en el personaje principal (experiencia televisiva, hijo muerto-alejado) ?Yo estaba en ese momento en una etapa muy oscura de mi vida en los que veía muchas películas de David Lynch, entonces dije: ?Voy a hacer que Oreja de perro sea una ciudad de David Lynch? señaló Thays. Y lo consigue. Por la dureza de los que allí viven, por la esperpéntica aparición del gobernante, por la rudeza y la inconexa relación de los personajes. El reportero parece vivir en una bruma de la que no quiere despertar ?Como en una película de David Lynch, tú no llegas a saber si lo que está pasando es un sueño, una pesadilla exteriorizada o si es una realidad? Conocido por su blog Moleskine Literario, así como por su programa de entrevistas a escritores, Thays ha regresado con contundencia al estante de las novelas. Esta le ha valido el ser finalista del Premio Herralde, un certificado muy valioso para los escritores sudamericanos.Finalmente, en la "Revista de Libros" editada en España, en este número de febrero del 2009, aparece una nueva reseña generosa de Martín Schifino sobre la novela. Ahí se me vincula con el "realismo minimalista" junto a autores de mi generación que admiro, como el de Rodrigo Rey Rosas y Alejandro Zambra.En la literatura latinoamericana, tan celebrada por las expansiones del realismo mágico, hay una corriente menos caudalosa pero igualmente interesante que podría llamarse realismo minimalista. Realismo porque se aboca a situaciones concretas y contemporáneas; minimalista porque las observa de manera elusiva e indirecta, casi alegórica, recurriendo a estilos verbales de una descarnada lucidez. El gran innovador de esa tradición es Rodrigo Rey Rosa (Guatemala), pero recientemente escritores como Eusebio Rosero (Colombia), Daniel Sada (México) y Alejandro Zambra (Chile) han contado historias sencillas que nos llevan a intuir complejas realidades sociopolíticas. Aunque situada en las antípodas del alegato, esta literatura se distancia prudentemente de la autonomía fantástica. Libre de moralina, es una literatura moral. Lo mismo puede decirse de la de Iván Thays (Lima, 1968), cuentista, novelista, profesor universitario, presentador de televisión y flamante finalista del premio Herralde de novela. Un lugar llamado Oreja de perro transcurre en el Perú de nuestros días, donde se repiten las dinámicas más básicas del deseo y la desdicha. El narrador sin nombre, el ex corresponsal de guerra y ahora periodista televisivo, llega al pueblo andino para cubrir un ?intento populista? del presidente de turno: establecer una Comisión de la Verdad. Oreja de Perro, donde hay fosas clandestinas, fue muy golpeado por el terrorismo de los años ochenta, y conmemorando la tragedia, el gobierno busca erigirlo en un símbolo de la reconciliación. La memoria, personal o social, es uno de los ejes temáticos del libro. Abundan las simetrías. Uno de los habitantes del pueblo no recuerda nada desde el accidente automovilístico en el que murieron su esposa e hijo [sic] .El narrador, mientras tanto, querría olvidar la muerte del suyo y el derrumbe de su matrimonio. Un tercer personaje, Jazmín, esconde una relación violenta con un militar, al tiempo que planea una venganza. Mediante tópicos conocidos pero finamente calibrados, Iván Thays arma un relato cuasipolicial en el que un observador de fuera presencia las taras de una sociedad, y en el proceso, se redime a sí mismo. La escritura es frugal pero fibrosa, los personajes reconocibles, la trama hondamente satisfactoria.

[ADELANTO EN PDF]