1. Mi maestro: no estoy solo

¡Cuántos trucos nos juega la memoria! Trato de acordarme de esas clases con el profesor León Rozitchner en el viejo edificio de la Facultad de Ciencias sociales en Rodríguez Peña, en ese edificio que estaba siempre a punto de venirse abajo, y me acuerdo mucho más de lo que yo sentí que de lo que él decía.

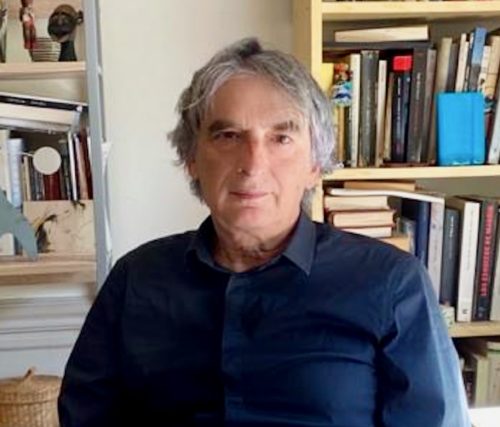

Sí tengo recuerdos visuales. Rozitchner entraba y todo el mundo se callaba la boca. Lo recuerdo alto, desgarbado, pero con una presencia que llenaba el aula. Vestía como si se acabara de levantar de la cama, entraba ya fumando un cigarro, con unos jeans gastados, camisa arrugada, pelo blanco al viento sin viento. Debía ser un cincuentón, pero para mí era un viejo sabio.

Puede que nada de esto fuera cierto, que los que lo conocieron mucho mejor me digan ahora que vestía elegante, que estaba bien peinado, que no fumaba.

Para mí era la representación de esos profesores que tuvimos en Sociología que venían del exilio y nos traían el mundo a nosotros, chicos que salíamos del encierro de la dictadura. Con Rozitchner entendí lo poco que entiendo hoy del marxismo. Y de Freud, y de la importancia del pensamiento independiente y rebelde.

En sus lecciones marxistas nos convencía de que lo importante era el sustrato material de la realidad y la conciencia. Y como freudiano, que las ideas, los mitos, el inconsciente afectan la conciencia. Somos nuestra realidad, nuestra clase social. Y somos nuestros mitos. Por supuesto, mucho mejor explicado, de una forma que a mí me hizo entender que nunca, por ningún motivo, debía dedicarme a producir y enseñar el conocimiento teórico que él dominaba.

Me hice periodista. Trafico con cosas concretas, con historias, con relatos, con detalles y voces. Pero sus lecciones están ahí, en algún lado.

Salía de la clase y quedaba flotando su humo, su voz, su inclaudicable valentía para pensar distinto. Leí con asombro su libro Perón entre la sangre y el tiempo. Creo que entendí un cuarto, pero esa crítica de Perón y del peronismo desde la izquierda me acompaña hasta hoy. Que la mayor parte del pueblo esté – estaba, ahora ya ni sé – con alguna versión del peronismo no era para él razón para sumarse a sus unidades básicas. Las unidades de Rozitchner nunca fueron básicas.

2. Lo que recuerdo del libro

Compré, leí y conservé en cada mudanza el librito original, cada vez más ajado, Malvinas de la guerra sucia a la guerra limpia.

La enorme valentía para decir que quería que la dictadura, no el país, la dictadura perdiera esa guerra. La demoledora construcción argumental, con datos ciertos y con una lógica implacable, de que el plegarse a esa “gesta”, para mí siempre entre comillas, de la izquierda argentina era una claudicación, un comprar la visión de la patria de la derecha, como un territorio físico a conquistar.

Muchas cosas me parecieron asombrosas en este libro, producto de una mente afilada como un buen cuchillo. Una es que haya sido escrito durante la guerra: ya la daba por perdida, y ya intuía lo que vendría. Pero en el caso imposible de que Galtieri ganara, nos advertía de las consecuencias, que eran desoladoras.

Yo venía de una experiencia con las fuerzas armadas, las había visto de adentro. Que alguien como el gran maestro se animara a decir algo por lo que lo tildaron de traidor pero que debía decirlo porque era su convencimiento, era su derecho, y además tenía razón… fue un golpe tremendo para mí.

Un golpe en el mejor sentido de la palabra.

Ahora, al leer después de tantos años el libro otra vez, me sube a la garganta un agradecimiento, y una gran pena por no podérselo decir cuando todavía estaba vivo. Siento que las más de mil páginas que yo escribí desde entonces sobre Malvinas son por este libro. Que lo que yo pienso sobre lo que pasa hoy en Argentina y en el mundo se basan en la inteligencia y la valentía de un maestro que no recuerdo que nunca me haya hablado a mí.

No me acercaba a él antes ni después de las clases. Era demasiado tímido. No recuerdo que hayamos escrito algo, seguramente sí para aprobar su curso. No recuerdo nada de lo que me haya dicho de un texto mío para su curso.

Pero le debo el saber que debo pensar por mí mismo y decir lo que pienso.

3. Ni siquiera fue una guerra limpia

El título de este libro es preciso y desafiante. Pero es mentira. En mayo de 1982, cuando Rozichner lo escribió, no sabíamos lo que sabemos hoy. La guerra de Malvinas tampoco fue limpia.

Cuando la Corte Suprema dictaminó en 2021 que las torturas, que en varios casos llevaron a la muerte de conscriptos no son delitos de lesa humanidad, publiqué un ensayo en Anfibia. Lo llamé La verdad estaqueada. Entre otras cosas, escribí esto:

Otro elemento a tener en cuenta es a qué jurisdicción corresponden los hechos. Los desaparecidos, torturados y asesinados eran civiles. Aunque el crimen lo cometieran militares, esas acciones no entraban en el terreno de la jurisdicción militar. ¿Pero qué es un conscripto? ¿Es un civil obligado a pasar unos meses de uniforme, o es un militar como los de carrera?

Por eso, lo que también se discute aquí es qué éramos, qué queríamos y aceptábamos ser los colimbas que fuimos a Malvinas. Por esto también me parece que este caso habla de mucho más que de si unos viejos militares deben ir o no presos por la forma en que trataron a su tropa en las islas.

En su presentación ante la Corte, el procurador Luis Santiago González Warcalde defiende la posición de que son crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no deben prescribir.

“Las conductas imputadas en este proceso, a su vez, caen sin inconveniente en el concepto de tortura”, dice González Warcalde en su escrito a la Corte.

“Para limitarse solo al caso más frecuente: atar de pies y manos a un muchacho debilitado por el hambre y el frío, sujetando sus ataduras a estacas clavadas en el piso, dejarlo así acostado sobre el fango helado durante horas, inmovilizado y sin ninguna protección contra el clima inhóspito del Atlántico Sur, hasta que estuviera al borde de la muerte por enfriamiento, para así, con el pretexto de castigarlo, intimidar a él y al resto de la tropa es en sí una forma de maltrato incuestionablemente cruel, brutalmente inhumano e intencionadamente degradante; una de las formas de maltrato, en fin, para las que reservamos el término ‘tortura’”.

De estos hechos estamos hablando. Estas son las cosas que pasaban en Argentina durante la dictadura, y estas son las conductas que desde la época del Martín Fierro sucedían en el ejército, una institución poderosa, cerrada, impune.

Vuelvo a leer hoy esto, que publiqué hace cuatro años. Y no tengo dudas: pude dejar de ser el niño y el adolescente educado por la dictadura gracias, entre otros, pero muy especialmente, a la forma en que León Rozitcher me enseñó a pensar. A animarme a pensar. Cómo nos quedan en la memoria las cosas más luminosas que leemos. Aun cuando no nos acordemos, están ahí en la forma en que hoy reflexionamos.

4. Leer este libro hoy

Quiero terminar con un par de los muchos párrafos de este libro que, en una lectura actual, me interpelan, me quedan rondando, me parecen proféticos.

Dice Rozitchner refiriéndose al documento de los exiliados de izquierda en México que apoyan la toma de las Malvinas mientras repudian a la dictadura que la estaba protagonizando. Así responde a los que postulaban que había que apoyar la toma de las Malvinas por los militares y al mismo tiempo repudiar a esos mismos militares:

"Pero hay que analizar más claramente este modo de razonar, porque aquí se revela una de las modalidades de la política de izquierda. Designar como “falacia” el hecho de explicar el acontecimiento recurriendo al origen significaba, como hemos visto, desalojar precisamente el acto del marco histórico, objetivo y subjetivo, de su sentido material. Así aislado, ese acto podía ser considerado como “justo”; como si lo justo fuera una cualidad adherida al hecho con independencia de las condiciones posibles de su realización. Téngase presente que no referimos, como los autores lo hacen, a la “reivindicación justa” que se prolongó en la “recuperación” militar. Un acto justo podría ser realizado por cualquier medio y hasta ser incluido en el marco de otro acto injusto: valdría de por sí más allá de quien lo ejerciera y de la inscripción que este adquiriera. Solo se atiende a su resultado también puntual.

Y como en política todo es válido, se dice, o hay al menos muchas cosas a las que hay que plegarse, y como aprendimos también que en política hay que llegar hasta a tragarse sapos, no importa quién realice esos actos ni las intenciones de quienes los piensan. Eso se lo pone a cuenta de la subjetividad de los autores, que ven aparecer una cosa diferente cuando esperaban otra en su lugar. Pero aquí, como vemos, no se trata de la subjetividad de los sujetos militares: se trata del marco real, material, económico, político, social, etc., que forma sistema con la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos: lo concreto real. Es extraño ver cómo los autores reconocen la represión brutal, los crímenes, las intervenciones degradantes, los asesinatos, la entrega del país al poder del imperialismo, la censura, la persecución, el hambre: todo esto, es verdad, corresponde a la acción de las fuerzas militares."

La prosa, de tan deslumbrante, nos ilumina y nos incomoda.

No sé cuántos somos, pero con este verdadero León yo al menos me siento, por una parte, desolado porque nuestra Argentina no aprendió lo que él nos quiso enseñar, y estamos muy mal hoy. Pero, por otra parte, también me siento extrañamente feliz, porque si lo leemos vuelve a la vida, y no estamos tan solos.

Esta es una versión de lo que dije el viernes 11 de abril, en la presentación en la Librería del Fondo de la nueva edición de Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia. El punto ciego de la crítica política, de León Rozichner, un libro profético y luminoso. Este libro, escrito originalmente durante la guerra, en mayo de 1982, y publicado por primera vez en 1985, inaugura apropiadamente la colección A Contracorriente de la Editorial Marea. Hablamos el director de la colección, el filósofo Alejandro Horowitz (discípulo, colega y amigo de Rozichner), el científico político Diego Sztulwark (experto en su obra) y yo, como periodista y excombatiente de Malvinas.