Me he referido en varias ocasiones al físico vienes Anton Zeilinger, indicando que este hombre se ve a partir de sus experimentos cuánticos abocado a la interrogación metafísica. ¿Qué tienen pues sus experimentos de trascendentes? Lo mejor es intentar presentarlo de nuevo,

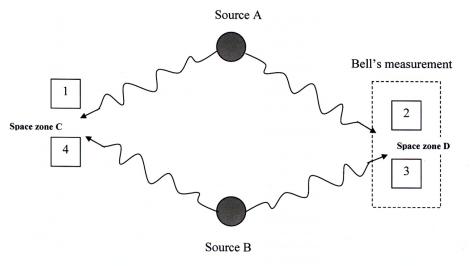

Sean dos parejas de partículas 1, 2, emitidas por dos fuentes A y B separadas entre sí por una distancia D. La primera fuente emite hacia su derecha, y hacia abajo la partícula 1 y hacia su izquierda también hacia abajo la partícula 2; y algo análogo hace la fuente B, de tal manera que 1 sigue una trayectoria que la aproxima a 4 a y 2 una trayectoria que la aproxima a 3 (la aproximación no exige llegar a la contigüidad, se trata sin embargo de una condición que facilitara una de las acciones que se realizarán luego):

Es necesario señalar que a priori sólo sabemos que el spin de la una es opuesto al de la otra, no cual tiene cada una de ellas. Si por ejemplo las fuentes lanzan muchas partículas provenientes de parejas idénticas a la considerada, pudiera darse que a la izquierda unas dieran spin arriba y otras abajo; lo que siempre se mantendría es que las correspondientes de la derecha tendrían spin diferente. O sea: hay aleatoriedad en el resultado individual, no en la oposición de los resultados respecto a la partícula correlativa.

Nótese bien que las partículas 1 y 4, no tienen lazo alguno en el pasado y por consiguiente llevan una existencia indiferente la una respecto a la otra. Y lo mismo ocurre con las partículas 2 y 3. Si por ejemplo medimos aisladamente el spin en la dirección z de la partícula 1 y obtenemos el resultado arriba, la partícula 4 puede indistintamente dar arriba o abajo.

Supongamos, sin embargo, que medimos a la par en 2 y 3 el spin en la dirección z, constatando por ejemplo que el valor coincide en ambos. Del protocolo matemático que refleja la situación se infiere que, en razón de haber establecido la relación entre los spin de las partículas 2 y 3 (2), queda establecida instantáneamente una correlación entre las partículas 1 y 4, las cuales sin embargo no son contiguas en el espacio y sobre las que no ha habido ninguna intervención directa. Así pues si la medida común de las partículas 2 y 3 da el mismo resultado, lo cual se llama correlación, entonces estamos seguros de que en las partículas 1 y 4, hay también coincidencia de resultado, aunque de signo opuesto; mutatis mutandis si el resultado es anti correlación. Por ejemplo: si el spin de la partículas 2 y 3 fuera la correlación arriba (sentido designado por el número cero), entonces el de las partículas 1 y 4 sería abajo (correlación de diferente signo); si el spin de 2 fuera arriba y el de 3 abajo, entonces el de 1 sería abajo y el de 4 arriba (anti-correlación).

Designemos por Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, los dispositivos de medida aisladas del spin en la dirección z para cada una de las partículas. Sean Sz1 * Sz2, Sz1 * Sz4, Sz3 * Sz4, Sz2 * Sz3, los dispositivos de medida para dos partículas conjuntamente.

Si vamos a trabajar con el dispositivo Sz1 * Sz2, o Sz3 * Sz4, sabemos aun antes de proceder que obtendremos una anti-correlación. Si aplicamos Sz1 * Sz4 no sabemos a priori nada: puede salir una correlación o una anti correlación. Supongamos sin embargo que antes de que procedamos a medir con el dispositivo Sz1 * Sz4, alguien nos llama y nos dice: "he medido con el dispositivo Sz2 * Sz3, y he obtenido el resultado (es un ejemplo), arriba, arriba. ¿En qué ha cambiado nuestra situación? Pues en que ahora (suponiendo que tenemos razones de fiarnos de lo que nos dicen) podemos prever con certeza que obtendremos el resultado abajo, abajo. Nada extraño, se dirá el lector: nuestro interlocutor al teléfono nos ha dicho como es objetivamente la cosa, cual es el spin que tiene en propiedad cada una de las partículas y nosotros nos hemos limitado a verificar empíricamente la información , es decir: teniendo la partícula 2 valor spin z arriba y la partícula 3 también, como 1 esta anti-correlacionada con 2, y 3 lo está con cuatro, no queda para 1 y 4 más valor que spin z abajo. Y sin embargo...

Supongamos que hubiera manera forma de volver atrás, es decir, retornar a la situación en la que estábamos antes de haber procedido con Sz1 * Sz4, proponiéndonos medir de nuevo pero ahora sin que nadie nos informe de lo que ha pasado con la medición Sz2 * Sz3 (en la práctica esta repetición de la medida se efectúa considerando múltiples copias del mismo sistema). Si el resultado abajo, abajo, que habíamos registrado fuera una propiedad de las partículas 1, 4 debería repetirse. Pues bien: no hay ninguna seguridad de que así sea. Si la vuelta atrás se efectúa muchas veces ( o las copias del mismo sistema se multiplican) el resultado será aleatorio y sólo habrá una aproximación estadística.

La esencia del asunto es que en ese ámbito de diversidad indiferente en el que bañan las partículas 1 y 4, en el cual reinaba la aleatoriedad, emerge ahora una estricta ley relacional y ello como resultado puro de haber efectuado una operación de medida en un horizonte lejano y de haber informado sobre ello. Y aquí tiene el lector la clave de que antes no se sorprendía de la previsión abajo, abajo para las partículas 1, 4. Pues estaba perfectamente informado: sabía que el observador en el otro extremo había obtenido arriba, arriba.

Es este un asunto tremendo: el resultado físico, es decir el resultado que da la naturaleza será aleatorio o determinado en función de si el que procede a medir no ha obtenido información o sí la ha tenido. La diferencia misma entre naturaleza y saber sobre la misma se esfuma en este caso.

Obviamente, si al medir nosotros con Sz1 * Sz4 comunicamos el resultado al que se dispone a medir con Sz2 * Sz3, será este el que podrá prever determinísticamente lo que va a obtener. Con lo cual cabe realmente decir que el que mide primero, y no olvida comunicar el resultado, mide dos veces.

***

Por sorprendente que sea ya lo anterior, el asunto se hace realmente interesante si consideramos que la medida que realiza el observador en las partículas 2, 3 no es una medida convencional, sino la medida llamada de Bell, cuyo resultado es el siguiente: las partículas 2 , 3 vienen a estar ahora tan absolutamente entrelazadas entre sí, como lo estaban antes de la separación las partículas 1 2 , por un lado, 3 4 por otro lado. Este nuevo entrelazamiento hace que 2 y 3 se liberen de sus antiguos lazos con 1 y 4 respectivamente, ¿Y qué se ha hecho de las partículas 1 y 4? Pues que quedan a su vez entrelazadas, de ahí lo oportuno de la designación del fenómeno como intercambio de lazo (Entanglement Swapping). El nuevo entrelazamiento no tiene necesariamente la forma de los que se daban en el origen, pero no difieren del mismo mas que de manera "resoluble"y de hecho es uno de los componentes (igualados en probabilidad de actualización) de la fórmula a la que cabe reducir la combinación (producto tensorial) de los dos entrelazamientos originarios (5).

Recordemos que dada su ausencia de lazo en el pasado, las partículas 1 y 4 podían dar por como resultado tanto correlación como anticorrelación. Veamos que pasa ahora: supongamos que la medida de Bell en 2 3 es el spin total cero antes contemplado. Entonces este spin total cero vincula ahora también a las partículas 1 4 de tal manera que será ya imposible obtener arriba,arriba o bien abajo, abajo. Cabe decir que ahora se ha modificado el espectro de potencialidad de resultados que cabía esperar ante las partículas 1, 4. Estas aun no han sido medidas, pero si desde el otro lado me dicen lo que ha ocurrido se ya lo que cabe esperar y lo que no cabe esperar. Concretamente sé que no cabe esperar lo que sí cabía esperar antes. Y esta modificación en lo que cabe esperar respecto a 1, 4 se ha efectuado desde la distancia, sin lazo alguno de contigüidad entre los dos ámbitos del espacio. La cosa era tan extraordinaria que pese a lo rigurosamente consistente del protocolo, habría razones para el escepticismo de no ser que en 2002 hubo ratificación experimental.

_______________________

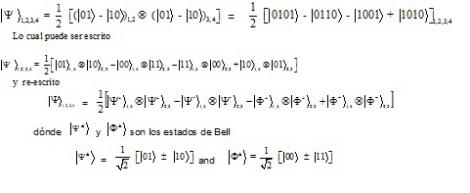

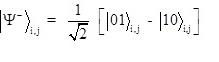

(1)

Esta es concretamente la expresión matemática del vector spin total cero, dónde li i j indican, sea las partículas 1 2 sea las partículas 3 4.

Esta es concretamente la expresión matemática del vector spin total cero, dónde li i j indican, sea las partículas 1 2 sea las partículas 3 4.

(2)

es en la grafía técnica el operador que entonces actúa, dónde las factores del producto tensorial son las llamadas matrices de Pauli.

(3) De hecho, para llegar a esta conclusión hemos aceptado un protocolo matemático del que se infiere algo no trivial: 1) Las partículas en cada pareja de salida estaban tan entrelazadas que carecían de individualidad. 2) Al ser separadas espacialmente recuperan su individualidad pero conservan su correlación o anticorrelación.

(4)La información global sobre las dos parejas de partículas se desarrolla de la manera siguiente: