Monarquía y centralismo han sido términos estrechamente asociados en la historia de España desde que terminó la guerra de sucesión en 1714, cuando Felipe V importó de la Francia de su abuelo Luis XIV la estructura unitaria y concentrada del poder. Solo hay una excepción al centralismo borbónico en el balance de los sucesivos reinados de los monarcas españoles y esta es la del largo reinado que ahora acaba de Juan Carlos I, en el que queda radicalmente desmentida esa identificación secular entre el centralismo hispánico y la corona española, a la que algunos, tanto entre partidarios como entre detractores, consideran elemento esencial de la existencia misma de la idea de España. Con el reinado de Juan Carlos se han producido al menos dos hechos excepcionales que marcan la diferencia respecto a cualquier otro de sus antecesores en el trono. Han sido reconocidas hasta niveles desconocidos en el pasado los derechos y las competencias de autogobierno de las nacionalidades históricas, donde habían crecido durante el último siglo y medio potentes reivindicaciones nacionalistas. Y este reconocimiento se ha hecho mediante un sistema generalizado de redistribución regional del poder, el ahora impugnado ?café para todos?, que ha convertido a la monarquía española en un régimen descentralizado, en las antípodas del centralismo borbónico. Mientras algunos politólogos clasifican ya a la España actual entre los regímenes federales, otros piensan que se trata de un sistema federal solo parcial en el que todavía se mantienen estructuras centralistas. Pero incluso en este último caso, no queda desmentido el carácter excepcional del reinado juancarlista respecto al pasado. Esta actitud tan distinta se expresa muy concretamente en las relaciones entre el rey Juan Carlos y Cataluña. Bajo su reinado, los catalanes consiguieron la restauración de su institución secular, la Generalitat, en la persona del presidente Josep Tarradellas, que había conservado la legitimidad democrática y republicana en el exilio. Le siguieron la Constitución española, que reconocía el derecho de Cataluña al autogobierno, y sobre todo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ha permitido el mayor despliegue de competencias de autogobierno de toda la historia de Cataluña contemporánea y en términos comparativos más complejos también desde los tiempos medievales. Y todo ello se ha consolidado en la etapa más larga y de mayor autogobierno de toda su historia, a pesar incluso del deterioro en las relaciones entre los gobiernos de Cataluña y España de la última década y de los recientes temores a una recentralización e incluso a una definitiva e inaceptable asimilación expresada por el nacionalismo. Ahora el partido catalán más votado en las últimas elecciones europeas se declara republicano en sus siglas. El actual gobierno catalán, salido de las urnas el 25 de noviembre de 2012, prepara para el 9 de noviembre la celebración de una consulta para decidir sobre la eventual secesión de Cataluña, que ha sido desautorizada por las Cortes Españolas. Hasta ahora, nada había histórica y conceptualmente más incompatible con la monarquía española que la Cataluña republicana y secesionista ahora en auge. Pero la abdicación y la entronización del nuevo rey significan un nuevo comienzo y la apertura de una nueva etapa, que son precisamente los momentos en que aparece la oportunidad de que los callejones sin salida se abran y los rompecabezas se resuelvan. En el seno del propio movimiento independentista hay voces e incluso documentos que especulan con la eventualidad de conservar la corona española como institución compartida con el conjunto de España por parte de una Cataluña independiente. El catalanismo conservador formuló hace aproximadamente un siglo y por boca de Francesc Cambó, una pregunta crucial sobre el régimen político español: ?¿Monarquía? ¿República? Cataluña?. Si ahora la monarquía pudiera ser la respuesta al dilema entre el estatus quo y la independencia catalana, entonces también podría ser la solución al dilema más fructífero entre satisfacer los evidentes deseos de un mayor autogobierno expresados en sucesivas elecciones por los catalanes y el mantenimiento del marco constitucional de convivencia construido al principio del reinado de Juan Carlos. Si el padre abandonó el centralismo, el hijo tiene ahora la oportunidad de consolidar y culminar la España de todos que justo ahora empieza a estar en duda.

[ADELANTO EN PDF]

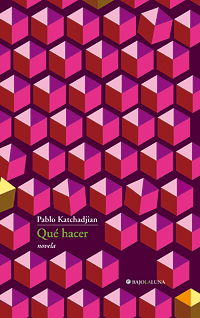

Estamos con Alberto leyendo un libro en una isla, cuando la isla se transforma en una paloma y tenemos que agarrarnos a sus alas para no caernos. El libro puede leerse ahora en sus alas y Alberto subraya un pasaje con una pluma que acaba de arrancarle al ave. El pasaje dice "no puedo disolver el enigma porque es un enigma; si lo disolviera, dejaría de serlo y entonces no podríamos pensarlo más" (p. 53). Cuando quiero leerlo en voz alta estamos en una universidad inglesa y los alumnos nos advierten que es la hora de beber en la cantina. Alberto relaciona en su discurso las constricciones oulipianas con la rigidez silogística de Tomás de Aquino y dice que la restricción de elementos es clave para la composición de una obra que juega racionalmente con lo irracional sujetándola a una férrea sistemática, como imprimir ochocientas fotocopias de Rimbaud alterando las comas en cada una. Uno de los alumnos, sin globos oculares, nos dice que estamos alardeando. Otro saca a Aira en la conversación y Alberto dice que Aira hace variaciones irracionales sobre lo irracional y que es otra cosa, que aquí hay mecánica. Al fondo de la clase hay una vieja y hay censura. Estamos en un barco y un hombre nos dice que el minimalismo conceptual sólo puede hacer buenas piezas de jazz. Alberto le dice que piense más bien en piezas de Mertens o Satie o incluso en Square Dance de Eminem, y cuando nos dice que no conoce a Eminem ni la importancia de sus modulaciones y repeticiones sistémicas de lenguaje comprendemos que es un pobre de espíritu y al instante se empequeñece en un muñequito que tiene a la vez su cara, la de él, y su cara, la de Alberto. Alberto se convierte en un alumno muy grande de una universidad inglesa, y entonces reconozco de nuevo el aula. El alumno mide dos metros y medio y me recrimina que este texto sólo puede entenderse si uno ha leído Qué hacer. Le digo que sí, que "la repetición es angustiante, sobre todo porque no hay motivos para que no podamos escapar" (p. 69), pero que todo son procesos abiertos de lectura y que por qué no someterse a una mecánica ajena, si en realidad toda crítica implica someterse a la mecánica de otro texto, y el alumno dice que la guerra es un tejelenguaje y un puente con barco, o un barco con puente, y me agarra de la capucha de mi campera y me introduce en su garganta. Mientras me engulle estiro el cuello y veo el mundo a través del telón abierto de sus dientes y me doy cuenta que el de su boca es el primer cielo que veo, y al fondo de la estancia está Alberto que me mira y yo le digo estoy bien, todo está bien.

Estamos con Alberto leyendo un libro en una isla, cuando la isla se transforma en una paloma y tenemos que agarrarnos a sus alas para no caernos. El libro puede leerse ahora en sus alas y Alberto subraya un pasaje con una pluma que acaba de arrancarle al ave. El pasaje dice "no puedo disolver el enigma porque es un enigma; si lo disolviera, dejaría de serlo y entonces no podríamos pensarlo más" (p. 53). Cuando quiero leerlo en voz alta estamos en una universidad inglesa y los alumnos nos advierten que es la hora de beber en la cantina. Alberto relaciona en su discurso las constricciones oulipianas con la rigidez silogística de Tomás de Aquino y dice que la restricción de elementos es clave para la composición de una obra que juega racionalmente con lo irracional sujetándola a una férrea sistemática, como imprimir ochocientas fotocopias de Rimbaud alterando las comas en cada una. Uno de los alumnos, sin globos oculares, nos dice que estamos alardeando. Otro saca a Aira en la conversación y Alberto dice que Aira hace variaciones irracionales sobre lo irracional y que es otra cosa, que aquí hay mecánica. Al fondo de la clase hay una vieja y hay censura. Estamos en un barco y un hombre nos dice que el minimalismo conceptual sólo puede hacer buenas piezas de jazz. Alberto le dice que piense más bien en piezas de Mertens o Satie o incluso en Square Dance de Eminem, y cuando nos dice que no conoce a Eminem ni la importancia de sus modulaciones y repeticiones sistémicas de lenguaje comprendemos que es un pobre de espíritu y al instante se empequeñece en un muñequito que tiene a la vez su cara, la de él, y su cara, la de Alberto. Alberto se convierte en un alumno muy grande de una universidad inglesa, y entonces reconozco de nuevo el aula. El alumno mide dos metros y medio y me recrimina que este texto sólo puede entenderse si uno ha leído Qué hacer. Le digo que sí, que "la repetición es angustiante, sobre todo porque no hay motivos para que no podamos escapar" (p. 69), pero que todo son procesos abiertos de lectura y que por qué no someterse a una mecánica ajena, si en realidad toda crítica implica someterse a la mecánica de otro texto, y el alumno dice que la guerra es un tejelenguaje y un puente con barco, o un barco con puente, y me agarra de la capucha de mi campera y me introduce en su garganta. Mientras me engulle estiro el cuello y veo el mundo a través del telón abierto de sus dientes y me doy cuenta que el de su boca es el primer cielo que veo, y al fondo de la estancia está Alberto que me mira y yo le digo estoy bien, todo está bien.