¿Es necesario estudiar periodismo para ejercer, prosperar y hasta brillar como periodista hoy?

No.

Muchos grandes periodistas, entre ellos los maestros de la crónica actual Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villoro y hasta los míticos Gabriel García Márquez y Elena Poniatowska estudiaron otras carreras o no terminaron ninguna.

Muchas de las principales lecciones para ser un periodista excelente se pueden (y algunas, como la humildad y la empatía, se deben) aprender en la vida real, en las redacciones, en la calle. Esto lo dicen incluso los egresados de carreras de periodismo: lo principal lo aprendieron después, fuera de las aulas.

Y después está el tema de la salida laboral. Según datos recientes del Nieman Lab de Harvard, en la última década aumentó de 70.000 a 90.000 los que salen de grados en periodismo. Pero en el mismo período, se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector. Más profesionales para menos puestos.

¿Y qué se enseña en estas carreras? En un reciente artículo en Red Ética de la Fundación Nuevo Periodismo, Hernán Restrepo publicó un artículo con un título polémico: “No voy a permitir que mis hijos estudien periodismo”. Además de abundar en los temas que mencioné más arriba, Restrepo se basa en dos argumentos: que no es necesario (ni legalmente ni en la práctica) haber estudiado periodismo para ejercer la profesión, y que los que terminan estas carreras tiene cada vez menos posibilidades de encontrar buenos empleos en los medios.

¿Por qué? Para Restrepo, porque en la mayoría de las escuelas de periodismo se dan herramientas técnicas pero “se les ha olvidado enseñar los fundamental para un periodista, que es escribir bien”. En su experiencia, la mayoría ni siquiera sabe pensar con lógica y crítica y dominar las reglas de la gramática y la ortografía.

Claro que hay carreras de periodismo, asignaturas o ramos, profesores, ejercicios, lecturas, nocivos para la formación de los reporteros o editores. Las malas escuelas de periodismo deforman, enseñan malas mañas, instauran vicios, achatan y desmotivan la creatividad y la originalidad.

Pero…

¿Contribuye, ayuda, fomenta el estudio universitario del periodismo a crear buenos profesionales, de calidad y exitosos, útiles para forjar sociedades más democráticas y justas?

Mi respuesta es un rotundo sí.

Obviamente, estoy hablando de buenas escuelas, buenas carreras de periodismo. También hay malas carreras de derecho, de medicina, de antropología y de negocios, pero la confusión entre aprender y aprender mal se produce mucho más en el campo del periodismo que en los otros. Creo que es porque hasta hace muy poco la carrera académica no era percibida como un sitio de crecimiento, de desafío, de éxito para personas con vocación periodística. Había la impresión, lamentablemente en muchos casos acertada, de que los periodistas que se “refugiaban” o “resignaban” a enseñar es porque habían fracasado en los medios o no querían someterse al trabajo duro de las redacciones.

Pero esto sucede cada vez menos. Por un lado, en las universidades se encuentra ahora campo fértil para investigar, para crear medios, para hacer periodismo y escribir sobre periodismo con profundidad y sentido crítico. Y porque en la mayoría de las carreras, las buenas, hay una combinación de profesores de planta con profesores por horas que en su “otra” vida son excelentes periodistas, que llevan adelante carreras muy estimulantes y ejemplares para los alumnos, y que con el crecimiento de la enseñanza del quehacer periodístico, también han desarrollado una vocación y un conocimiento sobre cómo enseñar lo que saben, lo que traen de su práctica.

Hay muchas más carreras de periodismo, sí, pero por eso mismo, por la competencia, son cada vez mejores. En las que valen la pena sí se enseña a escribir bien, a pensar, a investigar y a no cometer errores, a hacer bien el oficio.

Pero tanto o más importante que eso, quiero responder a la crítica, que he escuchado en muchos países, de “estudiar periodismo no sirve para nada”, con una respuesta que parte del título del texto de Restrepo. Él dice, espero que medio en broma pero no estoy seguro, que no va a “permitir” que sus hijos estudien periodismo.

Yo nací y crecí en medio de las dictaduras del Cono Sur. Enseñé en una España en donde mis alumnos habían estudiado en colegios que venían de una tradición autoritaria, donde el profesor tenía la razón siempre y discutir o cuestionar no era permitido o no estaba bien visto. Trabajé en medios donde la línea editorial que imponía la dirección del medio y los intereses de los anunciantes y del gobierno llevaban a la autocensura, al servilismo.

¿Cómo es esto de “no permitir”? ¡Liberen a Martín y Juanita (los hijos de Hernán)! Una de las funciones principales de una buena escuela de periodismo es enseñar, ayudar, acompañar, a que cada uno adquiera un criterio propio, independiente, crítico, reflexivo y basado en la investigación, la lectura de grandes textos del pasado y el análisis de lo que se está haciendo ahora. Es enseñarles a rebelarse ante los que no quieren “permitirles” hacer lo que sienten que quieren o deben hacer.

Mi universidad, la Alberto Hurtado, tiene como lema “Bienvenidos a pensar”. A pensar bien y a escribir bien, que es el buen pensamiento hecho visible, se enseña y se aprende.

Por supuesto que muchos empleadores prefieren periodistas novatos que no pasaron por estas escuelas de pensamiento crítico y de investigación seria. No tendrán su propio criterio ético, sus líneas rojas, su dominio de la forma en la que saben que debe hacerse el periodismo que vale la pena. Estarán preparados para servir, para obedecer órdenes. Para no tener otro criterio que el impuesto por el medio. Para dejarse “no permitir”.

Yo estoy convencido de que en las carreras de periodismo que valen la pena, se enseñan los antídotos al periodismo servil. Por eso, aunque no sea obligatorio ni necesario, yo sí me alegraría que mi hijo quisiera estudiar periodismo. Además de aprender bien este, el mejor oficio del mundo, el periodismo es una escuela de vida.

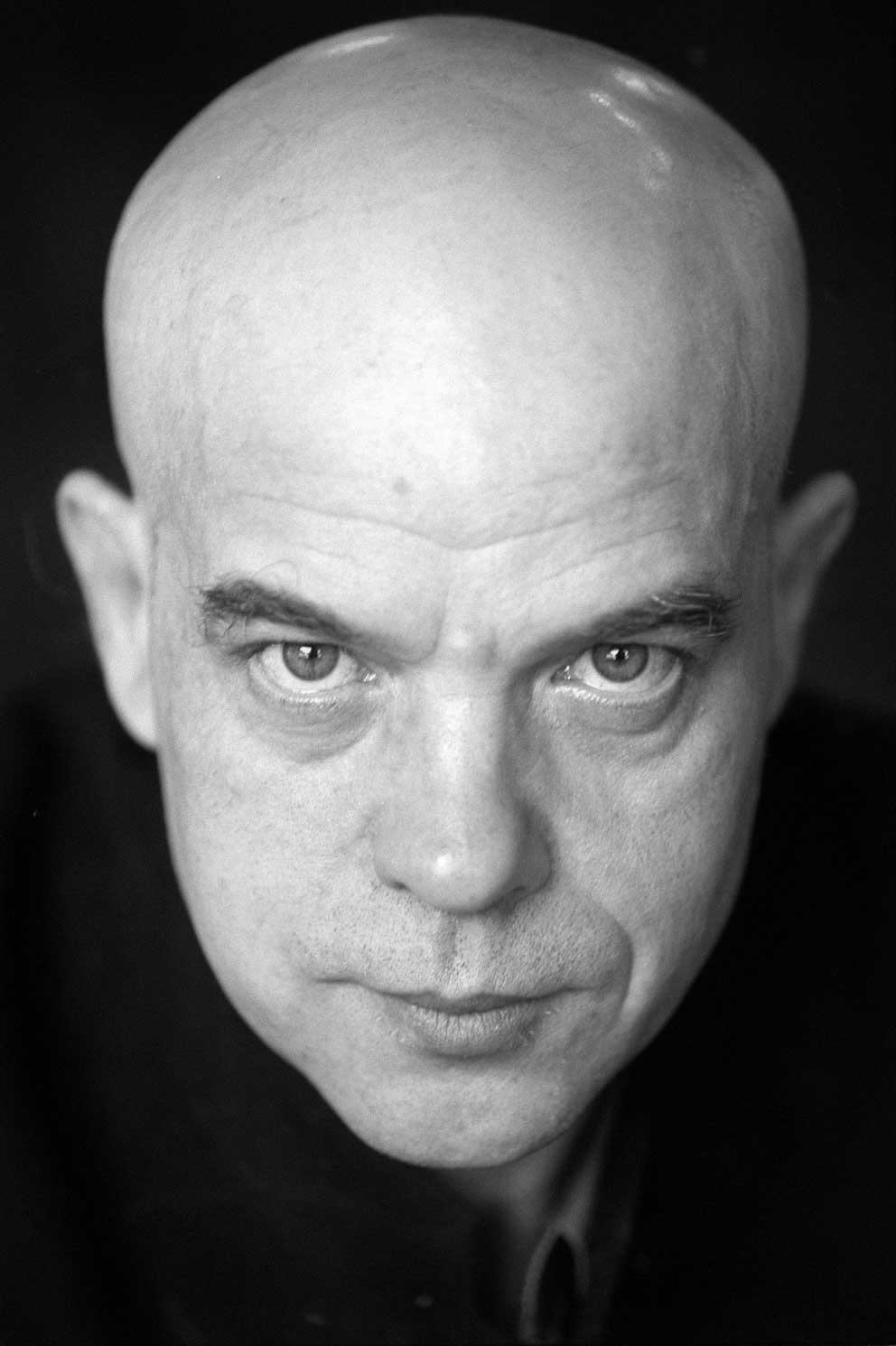

Este texto se publicó el 5 de setiembre de 2018 en la revista digital Puro Periodismo, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, donde soy profesor y donde dirijo el Diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción.

Aquí, el enlace al boletín completo: https://tinyletter.com/puroperiodismo/letters/puroperiodismo-14-estudiar-o-no-estudiar-periodismo