De todas las películas nominadas para el Oscar, Juno es la más sencilla: la historia de una adolescente que queda embarazada la primera vez que hace el amor, y que decide conservar el bebé para entregárselo a una familia que desee adoptarlo. Es verdad que Juno no es una adolescente convencional. Vivaz, espontánea y un tanto sabelotodo -no en vano su padre le puso el nombre de un dios con dos cabezas-, Juno (Ellen Page) es de la clase de personas que está convencida de que nada bueno ocurrió en el rock desde el punk del 76 y de que Dario Argento es el rey de las películas de horror. Pero lo bueno de la película es que, aunque se arriesgue al principio de ser considerada tan ocurrente como la misma Juno, le permite a su protagonista mostrarse como lo que en esencia es aunque no le guste: una adolescente confundida, que no lo sabe todo y que necesita respuestas urgentes. Es entonces que Juno deja de ser una comedia idiosincrática sobre familias disfuncionales, al estilo Little Miss Sunshine, para convertirse en una de las historias de amor más dulces que haya visto en mucho tiempo.

La tendencia general es que las candidatas al Oscar sean películas ambiciosas, en su tema y en sus valores de producción. ¿Cómo comparar Juno con el aliento épico de Atonement, con la desmesura de Sweeney Todd, con la sequedad apocalíptica de No Country For Old Men, con el gigante en el centro de There Will Be Blood? Es verdad que a la hora de consagrar un premio se ven mejor las imágenes de superproducción y la música grandilocuente. Después de todo, el Oscar mismo es una superproducción un tanto vacua. Por lo cual imagino que Juno no tiene chance alguna -se llevará el premio al mejor guión original, de la debutante Diablo Cody- y que la estatuilla irá a parar a una de las películas más ‘serias' -o por lo menos más espectaculares a simple vista, como Atonement o No Country For Old Men. Si no gana There Will Be Blood, la película por la que yo votaría, me encantaría que ganase Juno. Un relato precioso, lleno de aquello que Jane Austen definió como sensatez y sensibilidad.

En primera fila, más inquirido que aplaudido, volvía a casa una de las cabezas -o lo que sea- del nuevo integrismo a la española. Ángel Acebes. Yo estaba parapetado con mi lectura preferida de las últimas semanas, Esto no es música, de José Luis Pardo, aunque no podía evitar escuchar: "¡Ángel, dales caña! ¡Pero de verdad! ¡Ahora están acorralados! ¡Y nada de mariconadas, eh! ¡A por ellos! ¡No querrás que soportemos otros cuatro años!". No tengo mucha afición a cierta gente y no recordaba el rostro de la derecha dura a la española. Me gustaría que las derechas fueran como el puritano y demócrata Santayana. No van por ahí los tiros.

En primera fila, más inquirido que aplaudido, volvía a casa una de las cabezas -o lo que sea- del nuevo integrismo a la española. Ángel Acebes. Yo estaba parapetado con mi lectura preferida de las últimas semanas, Esto no es música, de José Luis Pardo, aunque no podía evitar escuchar: "¡Ángel, dales caña! ¡Pero de verdad! ¡Ahora están acorralados! ¡Y nada de mariconadas, eh! ¡A por ellos! ¡No querrás que soportemos otros cuatro años!". No tengo mucha afición a cierta gente y no recordaba el rostro de la derecha dura a la española. Me gustaría que las derechas fueran como el puritano y demócrata Santayana. No van por ahí los tiros.

Como en muchas otras cosas, en América Latina, aquí también copiamos la tecnología de última generación: los condenados a muerte serán ejecutados por medio de una inyección letal, en uno de esos recintos asépticos que solemos ver en las películas de Hollywood, y que se parecen al interior de las cápsulas espaciales.

Como en muchas otras cosas, en América Latina, aquí también copiamos la tecnología de última generación: los condenados a muerte serán ejecutados por medio de una inyección letal, en uno de esos recintos asépticos que solemos ver en las películas de Hollywood, y que se parecen al interior de las cápsulas espaciales.

Imaginamos que entonces regresaría a casa y se pondría manos a la obra hasta dar forma a esos cuentos llenos de encanto y atrevimiento que nos hablan de extraterrestres y de lo absurdo que les resultaría nuestro pequeño mundo. No se sabe demasiado de este hombre porque llevaba una vida corriente y bastante alejada de los ambientes literarios y de la fama. Digamos que vivía comprometido hasta los huesos con algo que sólo se exigía él mismo. Vivía el día a día así, imaginando e inventando lo que tenía alrededor y cuando la gracia o la intuición lo abandonaban no las esperaba trabajando (que es lo que siempre se aconseja), sino que no tenía empacho en salir a buscarlas en autobús. Desde luego, lo que encontraba no podía llevárselo a casa en una bolsa pero tampoco nadie podía robárselo por el camino. Era tan suyo como él mismo.

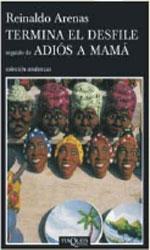

Imaginamos que entonces regresaría a casa y se pondría manos a la obra hasta dar forma a esos cuentos llenos de encanto y atrevimiento que nos hablan de extraterrestres y de lo absurdo que les resultaría nuestro pequeño mundo. No se sabe demasiado de este hombre porque llevaba una vida corriente y bastante alejada de los ambientes literarios y de la fama. Digamos que vivía comprometido hasta los huesos con algo que sólo se exigía él mismo. Vivía el día a día así, imaginando e inventando lo que tenía alrededor y cuando la gracia o la intuición lo abandonaban no las esperaba trabajando (que es lo que siempre se aconseja), sino que no tenía empacho en salir a buscarlas en autobús. Desde luego, lo que encontraba no podía llevárselo a casa en una bolsa pero tampoco nadie podía robárselo por el camino. Era tan suyo como él mismo. Fidel llegó al poder no a través de una victoria de sus guerrilleros (había varios movimientos de rebelión en la isla y las ciudades mantenían una vida bastante normal) sino por la huida de un sultán tropical: Batista cayó. Nada que ver con lo ocurrido ayer en el palacio de las convenciones de La Habana. Fidel se va al vacío pero sigue un Castro después de Castro. No se comprueba lo que era la anticipación de Reinaldo Arenas en 1974 en Adiós a Mamá (Tusquets editores): "Ahora que Fidel Castro cayó, lo tumbaron o se cansó, todo el mundo habla, todo el mundo puede hablar. El sistema ha cambiado otra vez. Ah, ahora todo el mundo es héroe. Ahora todo el mundo resulta que estaba en contra. Pero entonces, cuando en cada esquina había un Comité de Vigilancia..."

Fidel llegó al poder no a través de una victoria de sus guerrilleros (había varios movimientos de rebelión en la isla y las ciudades mantenían una vida bastante normal) sino por la huida de un sultán tropical: Batista cayó. Nada que ver con lo ocurrido ayer en el palacio de las convenciones de La Habana. Fidel se va al vacío pero sigue un Castro después de Castro. No se comprueba lo que era la anticipación de Reinaldo Arenas en 1974 en Adiós a Mamá (Tusquets editores): "Ahora que Fidel Castro cayó, lo tumbaron o se cansó, todo el mundo habla, todo el mundo puede hablar. El sistema ha cambiado otra vez. Ah, ahora todo el mundo es héroe. Ahora todo el mundo resulta que estaba en contra. Pero entonces, cuando en cada esquina había un Comité de Vigilancia..."

"Madame Verdurin, lamentándose por sus jaquecas de no tener cruasanes que mojar en su café con leche, acabó por conseguir una receta para que se los hicieran en cierto restaurante... Sin dejar de mojar el cruasán en el café con leche necesidad y de dar capirotazos a su periódico para que se mantuviera abierto sin que ella tuviera necesidad de sujetarlo con la mano de mojar el cruasán, decía: ¡Que horror! Esto es más horrible que la más horrible de las tragedias... Mientras, con la boca llena, hacía estas desoladas reflexiones, el aire que sobrenadaba en su cara, traído a ella probablemente por el sabor del cruasán, tan eficaz contra la jaqueca, era más bien un aire de plácida satisfacción."

"Madame Verdurin, lamentándose por sus jaquecas de no tener cruasanes que mojar en su café con leche, acabó por conseguir una receta para que se los hicieran en cierto restaurante... Sin dejar de mojar el cruasán en el café con leche necesidad y de dar capirotazos a su periódico para que se mantuviera abierto sin que ella tuviera necesidad de sujetarlo con la mano de mojar el cruasán, decía: ¡Que horror! Esto es más horrible que la más horrible de las tragedias... Mientras, con la boca llena, hacía estas desoladas reflexiones, el aire que sobrenadaba en su cara, traído a ella probablemente por el sabor del cruasán, tan eficaz contra la jaqueca, era más bien un aire de plácida satisfacción."

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he vislumbrado el de Diótima.

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he vislumbrado el de Diótima.