Rafael Argullol: Uno de los precios de la idolatría es la amnesia, le pérdida de la memoria, y por esto el idólatra carece de ésta al adorar constantemente nuevos ídolos.

Delfín Agudelo: ¿Pensarías que esta pérdida de la memoria y constante variación del ídolo implicaría que ya no tengamos ningún tipo de mitología? Hablabas del hiperracionalismo: ante tanta variedad y cambio, ante una satisfacción que nos obligamos a tener, ¿dónde queda parte de ese mundo que te guía más hacia un bienestar propio o realización?

R.A.: Fíjate que una de las dificultades en las que nos encontramos en este mundo es la complejidad y lo arduo que es la construcción de mitos propios. Pienso que la existencia, a medida en que pasan los años, está formada tanto por nuestros actos empíricos cuanto por aquellos mitos que nosotros vamos creando alrededor de estos actos. La libertad es construirse a uno mismo, y uno se construye a través de sus acciones, elecciones, y también su capacidad para crear un mito personal -un universo imaginativo y mítico personal-, cosa que hacemos desde la infancia. En la medida en que existe una gran presión ambiental- en cierto modo uniformadora, idólatra-idolátrica-la cual tiende a ofrecerte mitos exteriores que de alguna manera son para ti, para mí y para mil personas más las mismas. En esa misma medida más dificultad tiene el individuo para crear sus propios mitos personales, sobre todo si eso llega a exacerbarse hasta el punto de que es una invasión del horizonte imaginativo.

En los últimos tiempos me llama mucho la atención que la publicidad o la propaganda -porque a la publicidad siempre la llamo propaganda, que muchas veces está evocada en los mecanismos totalitarios de propaganda que se inventaron en el siglo XX-tiende a abarcar todas las esferas. Hubo un momento en que la publicidad se ocupaba del aspecto vinculado a lo económico o social; ahora ha incorporado también aspectos supuestamente metafísicos o espirituales. Últimamente, por ejemplo hay una publicidad que quiere sintetizar lo que fue Mayo del 68 a través de la consigna "Sed realista, pedid lo imposible". Esto quiere decir que la publicidad que en el fondo es la gran oración idolátrica de nuestra época, la que comparten masas inmensas y la que en cierto modo es creada por los sacerdotes de nuestros días, tiende a invadir la propia imagen individual y tiende a usurpar tu propia libertad para crear tus mitos. Y claro, eso se hace con una tecnología masiva sin precedentes. Si nosotros queremos comparar no es lo mismo suscitar la idolatría del becerro de oro o las idolatrías de sectas que podían tener diez, cien o mil sectarios, que las idolatrías actuales que a través de estas oraciones propagandísticas y colectivas pueden abarcar fulminantemente al mismo tiempo en los cinco continentes las mismas informaciones y al mismo tiempo reciben las mismas interpretaciones míticas. Reciben la realidad y el sueño, o la realidad y el mito, en forma inmediata y simultánea. Esto es lo que podríamos llamar nuestra idolatría a comienzos del siglo XXI; si bien es cierto que guarda conexiones con todo lo que ha sido la actitud idolátrica a la cual ha sido proclive el ser humano en todas las épocas, está regida por unos mecanismos completamente nuevos, sin precedentes en cuanto a su poder de intervención.

Las cámaras de la televisión seguían hace treinta años a Edén Pastora, el jefe militar del comando del Palacio Nacional, y todos querían entrevistar a Dora María Téllez, la única mujer entre los asaltantes, que había conducido las negociaciones con los representes de Somoza. Ella vestida de guerrillera, era la heroína. Hoy, la heroína es Ingrid Betancourt, vestida de prisionera mientras aguantaba el cautiverio.

Las cámaras de la televisión seguían hace treinta años a Edén Pastora, el jefe militar del comando del Palacio Nacional, y todos querían entrevistar a Dora María Téllez, la única mujer entre los asaltantes, que había conducido las negociaciones con los representes de Somoza. Ella vestida de guerrillera, era la heroína. Hoy, la heroína es Ingrid Betancourt, vestida de prisionera mientras aguantaba el cautiverio.

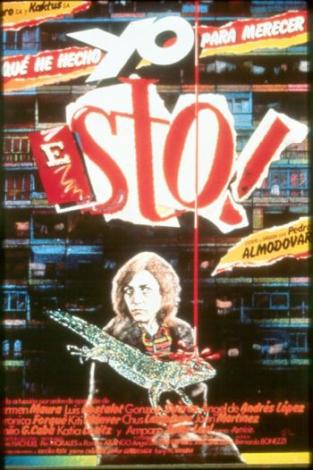

Y ahora que lo pienso, hay una línea que une la película El pisito, de Marco Ferreri (con guión del genial Rafael Azcona, basado en su propia novela del mismo título), y Qué he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar, para mí, uno de los grandes logros de este director y la película que mejor nos cuenta la auténtica transición de esta ciudad, que venía de la supervivencia sorda de una pareja de posguerra (José Luis López Vázquez y Mary Carrillo, en El Pisito) a la supervivencia desesperada de sus posibles hijos y nietos (Carmen Maura, Ángel de Andrés, en Qué he hecho yo...). Es como si aquel piso nuevo de El Pisito, construido a las fueras entre barro y hormigoneras, fuese el de Qué he hecho yo... treinta años después y ocupado por una inmigración de segunda y tercera generaciones venidas del pueblo. Almodóvar junta a los abuelos, los hijos y los nietos en un poema de inocencias perdidas, donde la ternura choca con un paisaje urbano sin concesiones, feo y hostil a la vista como pocos. En comparación, los denostados adosados (con su pequeño jardín, garaje y todo tipo de comodidades) son puro lujo. Hay que volver a ver la película de Almodóvar para aplaudir a quienes lograron salir de aquel entorno tan heavy sin daños emocionales.

Y ahora que lo pienso, hay una línea que une la película El pisito, de Marco Ferreri (con guión del genial Rafael Azcona, basado en su propia novela del mismo título), y Qué he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar, para mí, uno de los grandes logros de este director y la película que mejor nos cuenta la auténtica transición de esta ciudad, que venía de la supervivencia sorda de una pareja de posguerra (José Luis López Vázquez y Mary Carrillo, en El Pisito) a la supervivencia desesperada de sus posibles hijos y nietos (Carmen Maura, Ángel de Andrés, en Qué he hecho yo...). Es como si aquel piso nuevo de El Pisito, construido a las fueras entre barro y hormigoneras, fuese el de Qué he hecho yo... treinta años después y ocupado por una inmigración de segunda y tercera generaciones venidas del pueblo. Almodóvar junta a los abuelos, los hijos y los nietos en un poema de inocencias perdidas, donde la ternura choca con un paisaje urbano sin concesiones, feo y hostil a la vista como pocos. En comparación, los denostados adosados (con su pequeño jardín, garaje y todo tipo de comodidades) son puro lujo. Hay que volver a ver la película de Almodóvar para aplaudir a quienes lograron salir de aquel entorno tan heavy sin daños emocionales.

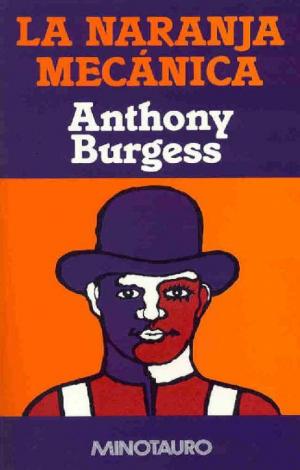

Burgess hace un gran uso de sus fortes: el lenguaje en todos sus regstros, música antes que nada; su saber enciclopédico; la forma punzante en que mira la Historia, buscando el bosque detrás de cada árbol. No cabe duda que Earthly Powers es su obra más ambiciosa. Y quizás sea la más lograda, porque despliega como ninguna otra su tema favorito, planteado ya en su obra más popular, la novela Una naranja mecánica. ¿Qué clase de criatura es el hombre? ¿Una bestia destinada al mal, desde su origen maculado por pecado original y naturaleza concupiscente? ¿O también una criatura capaz de elevarse por encima de su circunstancia, para producir hechos -la belleza de una obra artística, un acto de bondad o de desprendimiento- que nunca podrán ser medidos por sus resultados, sino apenas por su valor intrínseco?

Burgess hace un gran uso de sus fortes: el lenguaje en todos sus regstros, música antes que nada; su saber enciclopédico; la forma punzante en que mira la Historia, buscando el bosque detrás de cada árbol. No cabe duda que Earthly Powers es su obra más ambiciosa. Y quizás sea la más lograda, porque despliega como ninguna otra su tema favorito, planteado ya en su obra más popular, la novela Una naranja mecánica. ¿Qué clase de criatura es el hombre? ¿Una bestia destinada al mal, desde su origen maculado por pecado original y naturaleza concupiscente? ¿O también una criatura capaz de elevarse por encima de su circunstancia, para producir hechos -la belleza de una obra artística, un acto de bondad o de desprendimiento- que nunca podrán ser medidos por sus resultados, sino apenas por su valor intrínseco?