A veces en las sobremesas de los domingos afloran cuestiones que vienen escaldándonos sin que nos demos cuenta. Ayer, por ejemplo, la charla viró de lo absolutamente subjetivo -barrios de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, preferencias, conveniencias y otros etcéteras- a una cuestión que, en la inminencia del nacimiento de mi nuevo hijo, se me vuelve cada vez más insoslayable: ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño hoy, en este mundo en general y este país en particular?

Cuando me tocó ser niño, el mundo y el país eran otros. Acudiendo a una escuela primaria del Estado, yo pude obtener entonces dos cosas fundamentales: una buena educación académica -mis maestras alentaron lo que percibieron como mis pasiones, una de ellas me regaló un libro de mitología griega que aún conservo, la otra me introdujo en los cuentos de Cortázar- y una perspectiva realista respecto del mundo, en tanto mis compañeros pertenecían a todas las clases sociales y buena parte de las etnias. Los había chinos, morenos, negros, judíos, locales e inmigrantes, hijos de profesionales universitarios y de encargados de edificios y de técnicos de radio y TV. En consecuencia, yo aprendí a colaborar y a relacionarme con todos, y a abrirme a la más grande diversidad de experiencias y circunstancias. Por lo demás, vivía en un barrio de clase media (Flores), en el que podía circular sin problemas, yendo y viniendo a pie de mi escuela.

Cuando me tocó ser niño, el mundo y el país eran otros. Acudiendo a una escuela primaria del Estado, yo pude obtener entonces dos cosas fundamentales: una buena educación académica -mis maestras alentaron lo que percibieron como mis pasiones, una de ellas me regaló un libro de mitología griega que aún conservo, la otra me introdujo en los cuentos de Cortázar- y una perspectiva realista respecto del mundo, en tanto mis compañeros pertenecían a todas las clases sociales y buena parte de las etnias. Los había chinos, morenos, negros, judíos, locales e inmigrantes, hijos de profesionales universitarios y de encargados de edificios y de técnicos de radio y TV. En consecuencia, yo aprendí a colaborar y a relacionarme con todos, y a abrirme a la más grande diversidad de experiencias y circunstancias. Por lo demás, vivía en un barrio de clase media (Flores), en el que podía circular sin problemas, yendo y viniendo a pie de mi escuela.

Hoy en día, el nivel general de las escuelas estatales ha bajado muchísimo. Lo cual lo pone a uno en la disyuntiva de apuntar a una de las escuelas oficiales destacadas -dos o tres, en el marco de Buenos Aires- o a caer en la tentación de las escuelas privadas. En este último caso, los niveles sociales del alumnado son infinitamente más homogéneos: se limitan a lo que quedó de la clase media, entremezclado con otra clase que, sin ser alta del todo, tiene el mejor de los pasares -y enormes aspiraciones, por lo menos en lo económico.

Yo querría que mi hijo estudiase en una escuela que lo desafiase a superarse constantemente, pero que no lo encerrase en una burbuja social, un mundo de artificio con poco de contacto con el mundo real. Seguramente existe un sitio así en Buenos Aires y sus alrededores, sin embargo no lo conozco, al menos por el momento -lo cual sugiere que, aun cuando lo encuentre, se tratará de una excepción a la norma. Más allá de mi caso particular, lo que quiero decir es que resulta evidente que las sociedades de hoy están en un estado de flujo total en comparación a lo que eran veinte, treinta años atrás; que ya nada es lo que era sin haber llegado tampoco a ser nada nuevo, o por lo menos definido y estable. La educación formal está en crisis en este mundo de creciente aislamiento social. La vida en las ciudades se ha tornado más violenta y peligrosa. Y lejos de ayudarnos a saltar barreras, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación profundizan nuestra alienación: el Otro -en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico- no es considerado una posibilidad o un mundo nuevo, sino más bien un adversario potencial del que hay que desconfiar, e incluso eliminar antes de que nos elimine.

Como imaginarán, yo no quiero criar a mi hijo en semejante paranoia. Me pregunto cómo estarán las cosas allí donde están ustedes.

Cuéntenme. Y la seguimos mañana.

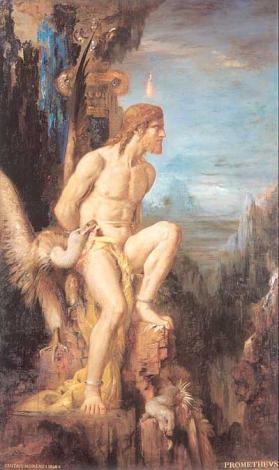

móvil, de principio a fin de la obra del poeta tráfico Esquilo, que estando completamente inmóvil logra crear un magnetismo cósmico alrededor del cual circulan todos los ordenes, los celestes y terrestres. Me fascina esa inmovilidad, una inmovilidad única en toda la historia de la literatura occidental. Seguro que es una inmovilidad única en la historia del teatro y que se remonta a uno de nuestros primeros referentes, el Prometeo encadenado de Esquilo. Resulta interesante el cómo a partir de esa inmovilidad, de quien ha sido encadenado en el Cáucaso, se puede empezar a llevar el desafío frente a Zeus; desde esa inmovilidad se puede explicar en qué ha consistido la fundación de la civilización humana; desde esa inmovilidad se puede invitar al hombre a perseguir el doble fuego. Por un lado el de la transformación de las cosas, el del conocimiento y del progreso, el fuego que tiene que cambiar el entorno del hombre; y por otro lado el fuego sagrado, el fuego espiritual que invita a los hombres a la propia divinización. Creo que lo completamente magistral en el tratamiento que hace Esquilo del tema mítico de Prometeo es la síntesis de esos dos fuegos, que muchas veces nosotros mantenemos de manera equivocada separados. Por un lado el de la transformación exterior, de las cosas, y por otro lado aquél que implica la transformación interior y de nuestro propio espíritu. En el gran poema de Esquilo no se pueden separar las dos instancias, y ahí me parece que es una de las principales lecciones de sabiduría de toda la cultura occidental.

móvil, de principio a fin de la obra del poeta tráfico Esquilo, que estando completamente inmóvil logra crear un magnetismo cósmico alrededor del cual circulan todos los ordenes, los celestes y terrestres. Me fascina esa inmovilidad, una inmovilidad única en toda la historia de la literatura occidental. Seguro que es una inmovilidad única en la historia del teatro y que se remonta a uno de nuestros primeros referentes, el Prometeo encadenado de Esquilo. Resulta interesante el cómo a partir de esa inmovilidad, de quien ha sido encadenado en el Cáucaso, se puede empezar a llevar el desafío frente a Zeus; desde esa inmovilidad se puede explicar en qué ha consistido la fundación de la civilización humana; desde esa inmovilidad se puede invitar al hombre a perseguir el doble fuego. Por un lado el de la transformación de las cosas, el del conocimiento y del progreso, el fuego que tiene que cambiar el entorno del hombre; y por otro lado el fuego sagrado, el fuego espiritual que invita a los hombres a la propia divinización. Creo que lo completamente magistral en el tratamiento que hace Esquilo del tema mítico de Prometeo es la síntesis de esos dos fuegos, que muchas veces nosotros mantenemos de manera equivocada separados. Por un lado el de la transformación exterior, de las cosas, y por otro lado aquél que implica la transformación interior y de nuestro propio espíritu. En el gran poema de Esquilo no se pueden separar las dos instancias, y ahí me parece que es una de las principales lecciones de sabiduría de toda la cultura occidental.

Hace no mucho, durante la grabación de un programa cultural para la televisión, uno de los escritores invitados -joven, inteligente, bastante bueno, además- respondía a la pregunta del entrevistador (otro escritor, este con muchas tablas y muchos libros) sobre por qué escribía y publicaba. Sus motivos, dijo, tenían que ver con la vanidad. Era vanidoso, insistió, y por eso publicaba. Se encogió imperceptiblemente de hombros, vaya pregunta, parecía decir. Ninguno de los presente dijo nada y tengo la impresión de que el hecho de que alguien admita que es vanidoso (como si fuera una virtud, algo de lo que ufanarse) parece ser moneda corriente entre los colegas de este oficio.

Hace no mucho, durante la grabación de un programa cultural para la televisión, uno de los escritores invitados -joven, inteligente, bastante bueno, además- respondía a la pregunta del entrevistador (otro escritor, este con muchas tablas y muchos libros) sobre por qué escribía y publicaba. Sus motivos, dijo, tenían que ver con la vanidad. Era vanidoso, insistió, y por eso publicaba. Se encogió imperceptiblemente de hombros, vaya pregunta, parecía decir. Ninguno de los presente dijo nada y tengo la impresión de que el hecho de que alguien admita que es vanidoso (como si fuera una virtud, algo de lo que ufanarse) parece ser moneda corriente entre los colegas de este oficio.

Me contaba un amigo que, durante algunos meses que se veía abandonado por su pareja, sentía la firme necesidad de ajustarse más el reloj. De experimentarlo -o experimentarse- más cerca de sí acaso a través de la insignia que representaba su desvalida muñeca. Así, contra la costumbre de dejar el reloj abandonado en la mesita de noche, pasaba todo el sueño con el reloj ceñido a las circunstancias de su estar. Sincronizado a su insonoro latido o algo así porque aproximando el reloj a su piel, el tiempo a su pulso, la marcha del destino se unía quizás a su marcha vital tal como si, por el momento, a través de estas horas aciagas, no existiera otro posible consuelo o que la autodefinición y ninguna otra contabilidad (la cuenta o el cuento de su historia) que la relativa al exiguo círculo que delimita la coerción de la correa, tan angosto como su angustia, y tan insignificante al fin como su pobre repetición. O incluso tan nulo -pero amado- como el cíngulo igual a cero que redondea la correa de la soledad en sí. Solo y cercado, acercado y repetido en el vano auxilio del yo. ¿Desvinculado? Atado a sí.

Me contaba un amigo que, durante algunos meses que se veía abandonado por su pareja, sentía la firme necesidad de ajustarse más el reloj. De experimentarlo -o experimentarse- más cerca de sí acaso a través de la insignia que representaba su desvalida muñeca. Así, contra la costumbre de dejar el reloj abandonado en la mesita de noche, pasaba todo el sueño con el reloj ceñido a las circunstancias de su estar. Sincronizado a su insonoro latido o algo así porque aproximando el reloj a su piel, el tiempo a su pulso, la marcha del destino se unía quizás a su marcha vital tal como si, por el momento, a través de estas horas aciagas, no existiera otro posible consuelo o que la autodefinición y ninguna otra contabilidad (la cuenta o el cuento de su historia) que la relativa al exiguo círculo que delimita la coerción de la correa, tan angosto como su angustia, y tan insignificante al fin como su pobre repetición. O incluso tan nulo -pero amado- como el cíngulo igual a cero que redondea la correa de la soledad en sí. Solo y cercado, acercado y repetido en el vano auxilio del yo. ¿Desvinculado? Atado a sí.