Rafael Argullol Murgadas (Barcelona, 1949), narrador, poeta y ensayista, es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de treinta libros en distintos ámbitos literarios. Entre ellos: poesía (Disturbios del conocimiento, Duelo en el Valle de la Muerte, El afilador de cuchillos), novela (Lampedusa, El asalto del cielo, Desciende, río invisible, La razón del mal, Transeuropa, Davalú o el dolor) y ensayo (La atracción del abismo, El Héroe y el Único, El fin del mundo como obra de arte, Aventura: Una filosofía nómada, Manifiesto contra la servidumbre). Como escritura transversal más allá de los géneros literarios ha publicado: Cazador de instantes, El puente del fuego, Enciclopedia del crepúsculo, Breviario de la aurora, Visión desde el fondo del mar. Recientemente, ha publicado Moisès Broggi, cirurgià, l'any 104 de la seva vida (2013) y Maldita perfección. Escritos sobre el sacrificio y la celebración de la belleza (2013). Ha estudiado Filosofía, Economía y Ciencias de la Información en la Universidad de Barcelona. Estudió también en la Universidad de Roma, en el Warburg Institute de Londres y en la Universidad Libre de Berlín, doctorándose en Filosofía (1979) en su ciudad natal. Fue profesor visitante en la Universidad de Berkeley. Ha impartido docencia en universidades europeas y americanas y ha dado conferencias en ciudades de Europa, América y Asia. Colaborador habitual de diarios y revistas, ha vinculado con frecuencia su faceta de viajero y su estética literaria. Ha intervenido en diversos proyectos teatrales y cinematográficos. Ha ganado el Premio Nadal con su novela La razón del mal (1993), el Premio Ensayo de Fondo de Cultura Económica con Una educación sensorial (2002), y los premios Cálamo (2010), Ciudad de Barcelona (2010) con Visión desde el fondo del mar y el Observatorio Achtall de Ensayo en 2015. Acantilado ha emprendido la publicación de toda su obra.

Rafael Argullol: Mira Delfín qué magnífico juego de sobras que hay en esta imagen.

Rafael Argullol: Mira Delfín qué magnífico juego de sobras que hay en esta imagen.

Delfín Agudelo: Se trata de Alesiter Crowley, la Gran Bestia.

R.A.: Sí. Un hombre fuera de lo común, un literato especialísimo, que en esa fotografía él mismo se parodia mostrándose en una especie de escenificación diabólica, en una pose demoníaca, con su doble en la pared. Viendo esta foto me he acordado de la atracción que en un momento determinado causó en mí cuando era muy joven la figura de Crowley, que era una especie de maldito entre los malditos, un heredero especialmente extravagante de los poetas malditos de Rimbaud, Lautréamont, incluso en la lejanía de Baudelaire. Él mismo alimentaba su propio mito demoníaco y llegó a impactar en su época de una manera fuera de lo común. Recuerdo que se escribió una biografía por parte de un autor John Simmons, en el cual se hacía todo un análisis de la trayectoria de Crowley, al que se llamaba la Gran Bestia. De hecho era un seudónimo que él mismo había utilizado junto con muchísimos otros seudónimos diabólicos. Lo cierto es que transcurrido más de medio sigo desde la muerte de Crowley, las hazañas demoníacas de ese autor nos parecen prácticamente juego de niños, en comparación con los extremos a los que ha llegado cierta cultura llamada popular, o televisiva. Crowley, haciendo sombras demoníacas en la pared, tiene algo de particularmente entrañable.

spectros, he visto el de Voltaire.

spectros, he visto el de Voltaire.

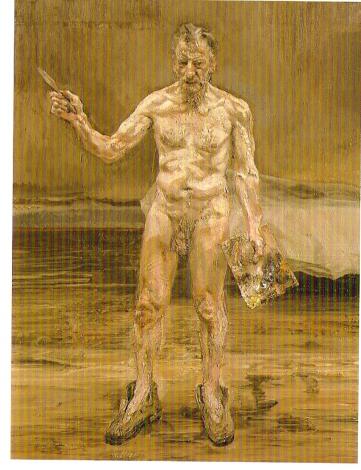

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he vislumbrado el espectro del pintor Lucien Freud

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he vislumbrado el espectro del pintor Lucien Freud

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el espectro de Fausto tal como a él le quería verse, que es cabalgando un centauro.

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el espectro de Fausto tal como a él le quería verse, que es cabalgando un centauro.

Soy el último en poder juzgar esta ignorancia puesto que confieso que yo también soy incapaz de leer la letra pequeña, o de escuchar con atención mientras otros leen. Las pocas veces que han intentado inducirme a operaciones más o menos financieras mis interlocutores han debido desistir ante mi evidente incapacidad para la escucha. Puedo captar expresiones como plan de pensiones o fondo de inversión, pero cuando debo sumergirme en las cláusulas sucesivas y cada vez más enrevesadas tengo la impresión de que mi mirada rebota en un muro gris e interminable. En su momento firmé un contrato de hipoteca sin, lo reconozco, saber exactamente lo que estaba firmando y únicamente movido por la necesidad de salir del despacho del director de la sucursal bancaria donde me estaban torturando con condiciones y más condiciones, todas ellas provechosas para mí.

Claro está que eso no me pasa sólo con los contratos económicos, sino con toda la literatura en la que la letra pequeña ejerce su tiranía. Odio, por ejemplo, tener que leer las instrucciones para el funcionamiento de los electrodomésticos o de los automóviles. Supongo que gracias a esta aversión me pierdo muchas cosas o, como se dice, "saco poco rendimiento" a esas máquinas; sin embargo, el lenguaje presuntamente técnico, reiterativo y estúpido de esos folletos me saca de quicio.

Al igual me sucede con las instrucciones para el buen uso de los medicamentos. Estoy dispuesto a envenenarme antes que tener que leer esta suerte de pergaminos enrollados que desde hace unos años llevan los fármacos y en los que vas avanzando fatigosamente a través de un idioma tan abstracto que cuando llegas a la posología ya estás mareado y sin ganas de saber las cápsulas que debes tomar.

No muy diferentes son los protocolos que ahora te hacen firmar antes de las pruebas médicas y las operaciones quirúrgicas para curarse en salud tanto en las clínicas como, sobre todo, las aseguradoras. Tales protocolos, que a menudo parecen verdaderas hipotecas, aunque sobre el cuerpo y no sobre el piso, llegan a exhibir redactados diabólicos en los que la letra pequeña te puede llevar a la tumba sin coste alguno por parte de los frustrados salvadores.

La dictadura de la letra pequeña se extiende y nos desarma en todos los ámbitos. Cualquiera que pretenda dominarte basta que vierta sobre ti su dialecto especializado de la manera más oscura posible. Nada podrás hacer frente a la jerga especializada y convenientemente entenebrecida del jardinero, del lampista, del científico, del profesor de filosofía. Respecto a este último, que precisamente debería aclarar el significado de las palabras, Walter Benjamin aludía a la jerga de los rufianes, repleta de conceptos impenetrables, que tan frecuentemente resuena en las aulas académicas para disuadir a enteras generaciones de estudiantes del amor a la filosofía.

No obstante, ningún lenguaje como el político para ahuyentar a los ciudadanos de la política. ¿Cuántos ciudadanos han leído, para poner un caso, el texto de la Constitución Europea, uno de los más aburridos que puedan concebirse?, ¿cuántos, por poner otro ejemplo, han examinado el redactado del Estatuto de Cataluña, uno de los peor escritos en la poco halagüeña literatura política de nuestra época?

A veces pienso en los escritores de estos documentos en los que la letra pequeña es un arma letal y siempre llego a la conclusión de que el gran maestro es el burócrata. Éste, refinado corruptor de las palabras, es el que ha inspirado al redactor de folletos de electrodomésticos y de medicamentos, al redactor de protocolos, al redactor de constituciones, al redactor de manuales de filosofía. El otro día recibí una información burocrática que en sólo dos líneas derribaba al sujeto que debía ser informado: "La desvinculación es un requisito previsto, pero no hay ninguna referencia a la no aplicación de esta desvinculación en ninguna disposición transitoria".

Touché. Den esa arma letal a los chacales y déjenles prometer felicidad. Tendrán una de las causas de "la crisis".

El País, 01/11/2008