La cuestión me preocupa. ¿Por qué será que las nuevas generaciones -algunas tan nuevas como para haber pisado apenas la adolescencia- sienten esa compulsión de intoxicarse cuando salen a (lo que se supone es) divertirse? Ojo que no hablo desde el prejuicio. No tengo nada contra el alcohol ni tampoco contra el uso recreacional de algunas sustancias, aunque desconfío de las pastillas que encapsulan algo que no sé qué es y que proceden de un laboratorio al que no puedo demandar porque no existe, al menos legalmente. Lo que me desvela es la forma en que eligen intoxicarse. Una cosa es beber durante una juerga, y otra muy distinta beber antes (lo que en la Argentina se denomina hoy: ‘la previa') tanto como para llegar totalmente emplastados y descompuestos al inicio de la cita. A la mañana siguiente muchos pibes no recuerdan nada de lo que hicieron. (¿Cuál es la gracia de divertirse si después no lo recuerdo?) Otros tantos ni siquiera saben cómo fue que regresaron a casa.

No me desgarro las vestiduras. Imagino que la mayoría sobrevivirá a los excesos y pondrá proa al norte más temprano que tarde, como los representantes de tantas otras generaciones. Pero corríjanme si me equivoco. Yo percibo otra ansiedad en la raíz de estos descontroles. Algo más parecido a la angustia, al vértigo ante un abismo, que a la simple energía desbordada que es propia de la juventud.

En la Argentina, durante la adolescencia que me tocó en suerte, mi generación estaba demasiado preocupada por la supervivencia -hablo de los tiempos de la dictadura- como para permitirse el desmadre. La necesidad de controlarnos a nosotros mismos hasta la exasperación (una palabra a destiempo, una reacción destemplada, y podía ser el fin) terminó pasándonos factura mucho después. Nos condenó a una adolescencia a destiempo. Estallamos mal, porque para ese entonces estábamos en condiciones de hacer más daño (a los hijos que ya existían, por ejemplo), pero estallamos al fin -por suerte, dadas las circunstancias.

Lo que me pregunto es si nos equivocamos al creer que los que venían después nuestro lo tendrían todo, por el simple hecho de circular en libertad, de vestirse como quieren, de poder expresar la opinión que les venga en gana sin padecer al Palito de Abollar Ideologías. (Mafalda dixit.) Está visto que la democracia, en la que nosotros depositábamos todas nuestras esperanzas, no significa para ellos garantía alguna de felicidad. Porque ni les asegura que podrán vivir bien (esto pasa tanto en Latinoamérica como en la España de los mileuristas), ni les ofrece una causa por la que valga la pena luchar, entregándose de lleno y cargando sus días de sentido.

¿Les hemos fallado tanto? ¿Hemos sido cómplices, aunque más no sea por omisión, en esta reducción de la existencia a un trámite burocrático que el sistema ha operado con tanta astucia? ¿Los convencimos, queriéndolo o no, de que viven en un mundo donde nada puede cambiar para mejor?

Pregunto porque me duele. Porque quiero hacer algo. Porque no deseo saber de más muertos por sobredosis y mixes explosivos. Y porque me gustaría que tantos chicos dejasen de incendiar sus neuronas a lo bonzo.

Las necesitaremos todas para salir de este pozo.

El encuentro entre Carvel Collins y el escritor belga permite imaginar la atmósfera que envuelve a dos hombres tranquilos. Una pipa humeante, una biblioteca y la agradable sensación de estar haciendo algo de provecho. Se nota que el periodista y el escritor saben escuchar, comprender, discernir y responder. Se ponen a la altura del mejor de sus lectores. Algo que hoy en día no es frecuente.

El encuentro entre Carvel Collins y el escritor belga permite imaginar la atmósfera que envuelve a dos hombres tranquilos. Una pipa humeante, una biblioteca y la agradable sensación de estar haciendo algo de provecho. Se nota que el periodista y el escritor saben escuchar, comprender, discernir y responder. Se ponen a la altura del mejor de sus lectores. Algo que hoy en día no es frecuente. La disciplina narrativa de Simenon, que lacónicamente cuenta a

La disciplina narrativa de Simenon, que lacónicamente cuenta a

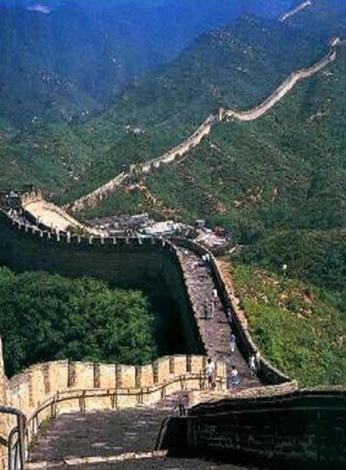

En una montaña que se alza sobre la Gran Muralla, en el entorno de Pekín, cabe leer el eslogan en lengua inglesa one dream, one world, "un único mundo, un único sueño". Esta unicidad del sueño podría fácilmente verse como unicidad de la pesadilla, si se considera que para la inmensa mayoría de los humanos la lucha por la subsistencia ocupa la integridad de sus jornadas. Y aun ateniéndose a los privilegiados ámbitos en los que esta esclavitud inmediata queda atrás, perdura la imposibilidad de vivir en condiciones no ya de ornato y de confort, sino incluso de salubridad, es decir, de vivir simplemente con decencia. En lo referente al ornato, la preocupación por alcanzarlo llega a confundirse con la radical confrontación que supone la aspiración artística, de lo cual es indicio el uso que se hace en nuestra lengua del término diseño. En fin, somos tan poco fieles a la concepción aristotélica del saber como algo en lo que el hombre encuentra su realización (y que en consecuencia ha de valer por sí mismo) que la matemática es socialmente concebida como mero instrumento para disciplinas con finalidades prácticas e incluso instrumentalizada al servicio de la selección social. Asunto éste que será recurrente a lo largo de esta reflexión. Finalicemos hoy dejando de nuevo que se exprese el propio Aristóteles, refiriéndose ya explícitamente a la filosofía:

En una montaña que se alza sobre la Gran Muralla, en el entorno de Pekín, cabe leer el eslogan en lengua inglesa one dream, one world, "un único mundo, un único sueño". Esta unicidad del sueño podría fácilmente verse como unicidad de la pesadilla, si se considera que para la inmensa mayoría de los humanos la lucha por la subsistencia ocupa la integridad de sus jornadas. Y aun ateniéndose a los privilegiados ámbitos en los que esta esclavitud inmediata queda atrás, perdura la imposibilidad de vivir en condiciones no ya de ornato y de confort, sino incluso de salubridad, es decir, de vivir simplemente con decencia. En lo referente al ornato, la preocupación por alcanzarlo llega a confundirse con la radical confrontación que supone la aspiración artística, de lo cual es indicio el uso que se hace en nuestra lengua del término diseño. En fin, somos tan poco fieles a la concepción aristotélica del saber como algo en lo que el hombre encuentra su realización (y que en consecuencia ha de valer por sí mismo) que la matemática es socialmente concebida como mero instrumento para disciplinas con finalidades prácticas e incluso instrumentalizada al servicio de la selección social. Asunto éste que será recurrente a lo largo de esta reflexión. Finalicemos hoy dejando de nuevo que se exprese el propio Aristóteles, refiriéndose ya explícitamente a la filosofía:

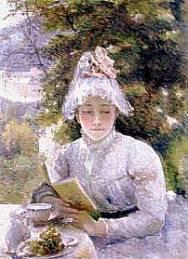

También Edma Morisot nos presenta a una Berthe profundamente reflexiva, muy natural y desprovista de perifollos femeninos, meditando ante un caballete la siguiente pincelada. Por no mencionar a la ensimismada hermana de Marie Bracquemond de La hora del té, que nos deja muy intrigados por eso que acaba de leer en el libro que sostiene en las manos y que la obliga a separar la vista un segundo de las páginas. O a las jóvenes de Eva Gonzalès, encarnadas en su mayoría en su hermana Jeanne, que suelen mirar con vaga melancolía hacia algún punto lejano como si, ni en el palco de un teatro, ni regando una planta, ni en un perezoso y blando despertar, fuesen capaces de escapar de su pequeño mundo..."

También Edma Morisot nos presenta a una Berthe profundamente reflexiva, muy natural y desprovista de perifollos femeninos, meditando ante un caballete la siguiente pincelada. Por no mencionar a la ensimismada hermana de Marie Bracquemond de La hora del té, que nos deja muy intrigados por eso que acaba de leer en el libro que sostiene en las manos y que la obliga a separar la vista un segundo de las páginas. O a las jóvenes de Eva Gonzalès, encarnadas en su mayoría en su hermana Jeanne, que suelen mirar con vaga melancolía hacia algún punto lejano como si, ni en el palco de un teatro, ni regando una planta, ni en un perezoso y blando despertar, fuesen capaces de escapar de su pequeño mundo..."

Sin embargo, se trata de dos realidades paralelas, por ahora. Mientras la relación en el cuerpo a cuerpo sigue debilitándose cada vez más, la relación máscara a máscara sigue acentuándose y proliferando. La aventura de ser un individuo diferente o mejor, siempre dependiente de la estimación y la imagen proyectada en los demás, se ha provisto de un artilugio novedoso mediante el cual, a través de la máscara, el nickname, el avatar, el juego de edades o sexos, la impostura, el diseño aparencial del yo procede en mayor medida de nuestras finas artes de engaño que de la verificación de nuestra identidad por intervención del prójimo. El prójimo es siempre insustituible pero la proporción que de su efectiva sustancia se necesita para confirmar nuestra personalidad deseable puede sustituirse, en parte, por nuestra habilidad para fingir en la pantalla, travestirse en la red, recrearse en el nuevo espacio virtual, desconocido hasta ahora.

Sin embargo, se trata de dos realidades paralelas, por ahora. Mientras la relación en el cuerpo a cuerpo sigue debilitándose cada vez más, la relación máscara a máscara sigue acentuándose y proliferando. La aventura de ser un individuo diferente o mejor, siempre dependiente de la estimación y la imagen proyectada en los demás, se ha provisto de un artilugio novedoso mediante el cual, a través de la máscara, el nickname, el avatar, el juego de edades o sexos, la impostura, el diseño aparencial del yo procede en mayor medida de nuestras finas artes de engaño que de la verificación de nuestra identidad por intervención del prójimo. El prójimo es siempre insustituible pero la proporción que de su efectiva sustancia se necesita para confirmar nuestra personalidad deseable puede sustituirse, en parte, por nuestra habilidad para fingir en la pantalla, travestirse en la red, recrearse en el nuevo espacio virtual, desconocido hasta ahora.