"¿Estás seguro que eso está en Brasil?", me preguntó el taxista en Rio de Janeiro, camino al aeropuerto. En lugar de respuesta, le entregué una sonrisa tantito más incrédula que la suya. Cuando algún mexicano me pide referencias de Macapá, preciso recurrir a un texto conocido: "Papillón llegaría nadando", les explico, en la esperanza de que al menos sepan ubicar la Guayana Francesa. Aunque lo cierto es que no hay nada cerca, ni siquiera Cayena. Papillón las habría pasado negras para sobrevivir a la travesía por el estado insular de Amapá, donde malaria, dengue, fieras, bichos, piratas, contrabandistas y forajidos se encargan de cubrir la travesía de obstáculos insalvables para las ratas de ciudad.

He venido seis veces, todas volando desde Belem, capital del estado de Pará que para algunos es también inubicable (Roberto Carlos, el futbolista, declaró alguna vez, recién bajado del avión al lado del equipo nacional, que era un honor para él poder jugar en la ciudad que vio nacer a Cristo). Hay quienes llegan navegando el río Amazonas, en barcos más o menos precarios cuyo más grande lujo disponible es una hamaca sobre la cubierta. Por eso, si quisiera morirme sin dejar huella, vendría directo a esta ciudad, me escurriría entre sus calles anchas y su medio millón de habitantes y avanzaría solo selva adentro, donde seguramente sucumbiría entre las fauces de un jacaré o bajo los zarpazos de una familia de onzas, si antes no me derrite el puro calor.

En otras circunstancias evitaría el clima artificial; aquí vivo completamente a su merced. Lamento incluso que no exista un tunel climatizado para llegar del hotel al coche, que se transforma en horno crematorio si se comete la torpeza de estacionarlo al rayo del sol. En tales circunstancias, la mañana y la tarde, con su amplitud oceánica, son de sobra auspiciosas para quien las dedica a leer, escribir y aguardar el arribo del anochecer, con todo y mosquitos. Parecería el infierno, pero hay que estar aquí para empezar a confundirlo con su antípoda. Cortesano de la única Princesa en infinitas leguas a la redonda, preciso de muy pocos adminículos para sobrevivir con la sonrisa puesta y creer firmemente que el paraíso no está ya en la otra esquina, sino frente a la Plaza Floriano Peixoto, entre el lobby, el comedor y la habitación donde ahora mismo me bebo un plato entero del mejor açaí de este país. Pobres de los paulistas, le llaman "açaí" a ese caldo insaboro que en nada se parece a este manjar espeso y deleitoso que baja de la lengua a la garganta en calidad de combustible para gladiadores.

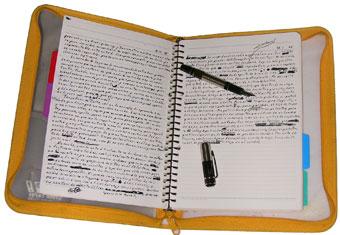

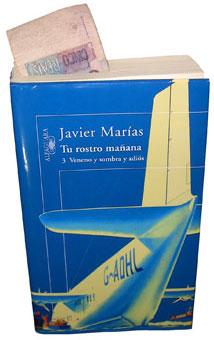

La pluma, la libreta, el libro, el plato ya vacío de açaí, un billete de cinco reales que uso como separador, tales serían mis vestigios postreros si ahora mismo estirase la pata sobre la cama. Efectos personales, que les llaman. O también, por qué no, efectos especiales. Cada uno a su manera contribuye a crear una suerte de hechicería íntima que me deja sobrevolar Macapá con el viento a favor de las ficciones y el lujo de una fresca ligereza que sería impensable bajo ese sol de plomo que vacía las calles del mediodía a las cuatro de la tarde.

Son ya más de las tres de la mañana del día de San Valentín, que en Brasil significa poca cosa y todavía menos en Macapá. Guardo el libro, la pluma y la libreta, tengo sueño a pesar del açaí, pero alcanzo a entender que cuando el furibundo Yahvé decidió castigar a Adán y Eva le bastó con desconectar el aire acondicionado. Ello no sólo explica los alcances de la Divina Ira, sino de paso el mal humor de Caín. Con su permiso, voy a santiguarme. No sea la de malas que me lo desconecten.

El de los mormones es el único credo que no llegó a los Estados Unidos desde Europa con los inmigrantes, sino que tuvo su origen en el año de 1830, en su propio territorio. Su fundador, Joseph Smith, anunció que había recibido del ángel Moroni el Libro Mormón escrito en lengua egipcia sobre planchas de oro, una suerte de nuevo testamento en el que se establece que Jesús volvió a nacer en el continente americano, al que sus habitantes originarios habían llegado desde Israel por mar, apenas seiscientos años antes del nacimiento de Cristo. Establecieron una civilización floreciente, luego desaparecida, pues sabían fundir el acero para fabricar espadas y ruedas, y criaban caballos, vacas, corderos, y cabras, y no sólo aves de corral, sino también cisnes, y por si no bastara, elefantes.

El de los mormones es el único credo que no llegó a los Estados Unidos desde Europa con los inmigrantes, sino que tuvo su origen en el año de 1830, en su propio territorio. Su fundador, Joseph Smith, anunció que había recibido del ángel Moroni el Libro Mormón escrito en lengua egipcia sobre planchas de oro, una suerte de nuevo testamento en el que se establece que Jesús volvió a nacer en el continente americano, al que sus habitantes originarios habían llegado desde Israel por mar, apenas seiscientos años antes del nacimiento de Cristo. Establecieron una civilización floreciente, luego desaparecida, pues sabían fundir el acero para fabricar espadas y ruedas, y criaban caballos, vacas, corderos, y cabras, y no sólo aves de corral, sino también cisnes, y por si no bastara, elefantes.

El papel de Mario Cavaradosi, en la ópera de Puccini Tosca, se inicia con un aria brillante en la que se refleja su esplendida fortuna, pues en el vigor de la juventud, a la vez se recrea como artista y es apasionadamente amado por la diva Tosca. De tal sobreabundancia surge casi naturalmente su compromiso militante en contra de Scarpia quien, ajeno al arte y despreciado por Tosca, sirve rastreramente a un régimen tiránico, complaciéndose en el abuso y tortura de los débiles. El compromiso hace caer a Cavaradosi en manos de Scarpia y, por su fidelidad a la palabra compartida, es brutalmente torturado y finalmente (por complejos derroteros) fusilado.

El papel de Mario Cavaradosi, en la ópera de Puccini Tosca, se inicia con un aria brillante en la que se refleja su esplendida fortuna, pues en el vigor de la juventud, a la vez se recrea como artista y es apasionadamente amado por la diva Tosca. De tal sobreabundancia surge casi naturalmente su compromiso militante en contra de Scarpia quien, ajeno al arte y despreciado por Tosca, sirve rastreramente a un régimen tiránico, complaciéndose en el abuso y tortura de los débiles. El compromiso hace caer a Cavaradosi en manos de Scarpia y, por su fidelidad a la palabra compartida, es brutalmente torturado y finalmente (por complejos derroteros) fusilado.