Desde sus inicios como especie el hombre ha tratado de encontrar razones para ser bueno -o, para decirlo de otro modo, de encontrar métodos que lo ayuden a controlar sus impulsos salvajes. Para eso inventó desde religiones y prácticas políticas hasta dietas vegetarianas. Nada ha sido suficiente al respecto, eso está claro: basta con abrir un diario, en papel o digital, para comprender cuán lejos estamos de asimilar el sentido común que subyace a la práctica de la bondad.  Yo me asumo investigador aficionado de estas fallidas recetas históricas, y en carácter de tal, debo decir que nunca encontré razón más elocuente para defender la causa del bien que la expresada por Frank Serpico en Conversaciones con Al Pacino de Lawrence Grobel.

Yo me asumo investigador aficionado de estas fallidas recetas históricas, y en carácter de tal, debo decir que nunca encontré razón más elocuente para defender la causa del bien que la expresada por Frank Serpico en Conversaciones con Al Pacino de Lawrence Grobel.

Traducido al español por Juan Gabriel Vásquez, Conversaciones es un libro intensamente disfrutable para todos los que admiramos el arte de Pacino. En uno de sus tramos Grobel le pregunta por Serpico, la película de Sidney Lumet donde Pacino interpreta a un policía real, el mentado Frank Serpico, que arriesgó su vida para exponer ante la Justicia la corrupción policial que era sistémica en la ciudad de New York. Pacino cuenta entonces que conoció al verdadero Serpico, que vivió durante décadas con nombre cambiado en algún lugar de Europa para protegerse de potenciales venganzas. "Una vez estábamos en la casa de playa que yo había alquilado en Montauk", dice Pacino. "Estábamos allí sentados, mirando el agua. Y pensé: ‘Bien, nada me impide ser como todo el mundo y hacer una pregunta estúpida'. La pregunta era: ‘¿Por qué, Frank? ¿Por qué lo hiciste?'" Cosa que no tiene nada de estúpida de acuerdo al mundo donde vivimos, dado que Serpico no sólo se negó a forrarse de dinero cobrando sobornos, sino que además se arriesgó a morir; de hecho estuvo cerca, habiendo recibido un balazo en el rostro durante una celada. Pues, bien, esta fue la respuesta según Pacino: "No lo sé, Al. Supongo que lo hice porque... si no lo hubiera hecho, ¿cómo me sentiría cuando escuchara una pieza de música?"

Ahí lo tienen. No sé ustedes, pero de aquí en más yo ya tengo respuesta a la pregunta de por qué tratar de ser buena gente. Si dejase de serlo, ¿con qué ánimo volvería a enfrentarme a una buena canción, a una película sublime o a un libro que me transporta? No hay mezquindad alguna cuyo fruto compense arruinar el disfrute de, por ejemplo, Norwegian Wood -o ya que estamos en territorio adecuado, de la completa saga de El Padrino.

Rafael Argullol: Estos días he visto que en Praga hay una polémica encendida sobre el caso Kundera, dividiéndose la opinión en dos bandos. Curiosamente aquí, en Barcelona, con la gente con quien he discutido, también he encontrado opiniones contrapuestas e irreconciliables sobre este asunto, y esto me llama mucho la atención.

Rafael Argullol: Estos días he visto que en Praga hay una polémica encendida sobre el caso Kundera, dividiéndose la opinión en dos bandos. Curiosamente aquí, en Barcelona, con la gente con quien he discutido, también he encontrado opiniones contrapuestas e irreconciliables sobre este asunto, y esto me llama mucho la atención.

Pero junto a la era de Bush termina también otra era, de más largo aliento, que es la que inició Ronald Reagan. "Hace 30 años, la idea de que reducir impuestos a los ricos era la mejor solución para todos los problemas económicos inspiraba sólo a unos pocos en el extremo de la derecha", escribe Sean Wilentz, en su reciente libro La época de Reagan. Una historia 1974-2008. Y esta era termina no porque vaya a decirlo Obama, sino por algo mucho más profundo: porque han hablado los hechos. Después del desastre financiero de las últimas semanas, la opinión de los norteamericanos acerca de los impuestos ha virado, probablemente de forma duradera. Hasta tal punto que la retórica política va por un lado, incluyendo a Obama, y las encuestas de opinión por otro.

Pero junto a la era de Bush termina también otra era, de más largo aliento, que es la que inició Ronald Reagan. "Hace 30 años, la idea de que reducir impuestos a los ricos era la mejor solución para todos los problemas económicos inspiraba sólo a unos pocos en el extremo de la derecha", escribe Sean Wilentz, en su reciente libro La época de Reagan. Una historia 1974-2008. Y esta era termina no porque vaya a decirlo Obama, sino por algo mucho más profundo: porque han hablado los hechos. Después del desastre financiero de las últimas semanas, la opinión de los norteamericanos acerca de los impuestos ha virado, probablemente de forma duradera. Hasta tal punto que la retórica política va por un lado, incluyendo a Obama, y las encuestas de opinión por otro.

El economista Nouriel Roubini, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Nueva York, que dio la voz de alarma hace tiempo, pero nadie le creyó, o los que se llenaban los bolsillos no quisieron oírle, dice que en los Estados Unidos no amenaza una recesión, sino que se está ya viviendo en ella; no un estornudo, sino un constipado, y que por tanto el mundo no va a resfriarse, sino a enfermarse de neumonía. Una pandemia.

El economista Nouriel Roubini, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Nueva York, que dio la voz de alarma hace tiempo, pero nadie le creyó, o los que se llenaban los bolsillos no quisieron oírle, dice que en los Estados Unidos no amenaza una recesión, sino que se está ya viviendo en ella; no un estornudo, sino un constipado, y que por tanto el mundo no va a resfriarse, sino a enfermarse de neumonía. Una pandemia.

Hablo de Anagrama y un libro llamado Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop, de Eloy Fernández Porta. Me interesa y prometo una parada menos nerviosa que este comentario. Siempre estoy viajando, tengo que recordar Alicia en el país de las maravillas. No sé si cambiaré por las lecturas, tampoco sé si quiero hacerlo. Pero no quiero desviarme más. Voy al tema, el gusto por algunas cosas de "mal gusto". De gusto popular, incluso de gusto kitsch, aunque eso me interesaba más en tiempos de Dorfles.

Hablo de Anagrama y un libro llamado Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop, de Eloy Fernández Porta. Me interesa y prometo una parada menos nerviosa que este comentario. Siempre estoy viajando, tengo que recordar Alicia en el país de las maravillas. No sé si cambiaré por las lecturas, tampoco sé si quiero hacerlo. Pero no quiero desviarme más. Voy al tema, el gusto por algunas cosas de "mal gusto". De gusto popular, incluso de gusto kitsch, aunque eso me interesaba más en tiempos de Dorfles.

Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos.

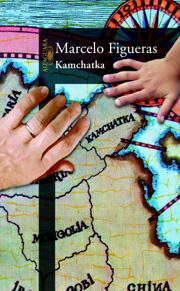

Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos. Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.

Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.