Varios hombres sentados a una mesa están jugando a las cartas. Chupan distraídamente sus pipas de barro y sueltan espesas nubecillas. Tienen entre las manos esos naipes mil veces usados que se pegan a los dedos, pero es justamente esa cualidad doméstica lo que hace que tarden mucho en cambiar de baraja. Los naipes nuevos resbalan suavemente los unos sobre los otros, se deslizan limpios y rectos cuando se abaten sobre la mesa, son duros y fríos. En consecuencia, sólo pueden ser plenamente aceptados cuando, al cabo de los meses, vuelven a tener esa cualidad húmeda, combada, cálida que comparten con el morro de los perdigueros apiñados y ateridos de frío en el patio de la taberna, cuyos leves gemidos llegan a veces hasta la mesa de juego. Entonces algún jugador musita un nombre en susurros, "Momo" o bien "Dana", como si su perro pudiera oírle a esa distancia y es el caso que, en efecto, uno de los canes calla, da dos vueltas sobre sí mismo y se tumba a dormir enroscado sobre el frío suelo.

En otra mesa cercana, dos hombres y una mujer beben vino ligeramente turbio en sendos vasos muy altos, conos de vidrio que reflejan la luz de una lucerna. No hablan, sólo se miran de vez en cuando y comparten una sonrisa, un cabeceo, un alzamiento de cejas. Sobre la mesa de madera rayada por el uso hay restos de nuez. Uno de los hombres ha debido de cascarlas con la empuñadura del cuchillo que puede verse a la derecha, junto a la mano de la muchacha, una mano pequeña y mórbida que queda al final de un brazo blanco, carnoso, desnudo como sus hombros y su cuello, a pesar de ser invierno. Es una moza de las que allí llaman "de cuerpo de oca", apenas adolescente pero ya con el aire rotundo de la matrona que será dentro de escasos años. La ropa es casi lujosa, aunque no tanto como los calzones, el jubón y las botas anchas del hombre del puñal.

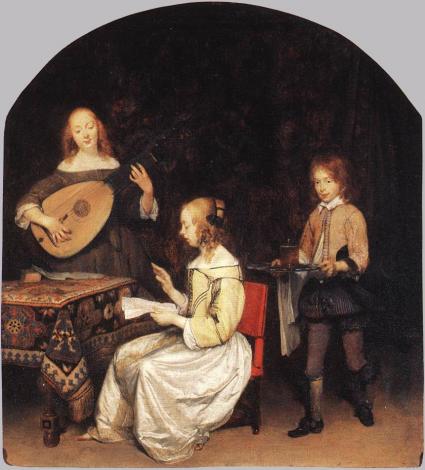

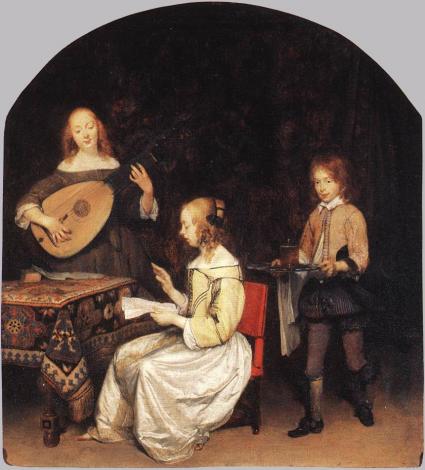

De pronto, para nuestra estupefacción, los naipes vuelan de las manos de los jugadores y se fijan en un cuadro que cuelga del museo nacional de Amsterdam. Lo mismo sucede con los perdigueros cuya figura, el pelo corto y suave, el rabo que fatiga la tierra, las orejas colgantes, se trasladan y quedan fijos en otra tela contigua. Y lo más asombroso, igual sucede con la sonrisa que el caballero del puñal ha cruzado hace un instante con la atractiva muchacha de los hombros desnudos. Allí está la sonrisa, tan efímera, tan atada a un instante insignificante, casi inexistente, paralizada por los siglos de los siglos en un cuadro de museo. Seguimos mirando atónitos las pinturas de este milagroso Rijksmuseum y vemos pipas de barro, nueces cascadas, alfombras, sobres de cartas, abejas, una mondadura de limón, la mujer que saca a pasear a su hijo envuelto en un atadijo de lana, otra que arroja a la calle el oscuro contenido de una bacinilla, el vaso de vidrio cónico con el reflejo de la ventana, en fin, la vida corriente, vulgar, sencilla, los objetos, las situaciones comunes, todos transfigurados en obra de arte.

¿Qué pudo suceder en la Holanda del siglo XVII para que se diera este ataque feroz, despiadado, contra lo más humilde, aquello a lo que nadie había dado importancia, lo que siempre pasó inadvertido como mera dilación de nuestra piel, de modo que ya nunca más el naipe usado, el morro del perdiguero, la copa de vino o la sonrisa galante pertenezca a sus dueños sino a todo el mundo? Porque desde el momento en que fueron elevados a obra de arte, aquellos objetos y momentos de la vida común dejaron de ser instantes y cosas personales, individuales, inconfundibles, vivientes, y se convirtieron en signos perfectos, así que ya nunca más pudimos beber en ese vaso alto de vidrio sin pensar que era un Terborch, ni percibimos una sonrisa tabernaria sin recordar a Brouwer, ni pudimos pisar una alfombra que no nos dijera: "Cuidado, soy un Vermeer".

En el paroxismo de esta elevada abstracción y con un insoportable grito de alegría, Heidegger celebra que en las botas pintadas por Van Gogh se encuentre la fatigada experiencia de las botas verdaderas, sus múltiples caminos, la apretura de unos pies deformados y contrahechos, el barro, el polvo, toda una vida al servicio de su dueño. Y sin embargo, es todo lo contrario: esas botas elevadas de rango ya no son el útil del labriego, del caminante, del peregrino o del propio Van Gogh en tanto que excéntrico ciudadano, buen bebedor y de oficio sus pinceles, sino el signo abstracto del dolor humano encarnado por un icono que destruye para siempre las viejas botas que todos hemos amado con locura y por cuyo amor hemos tardado demasiados años en comprar unas nuevas. Pero las nuevas son duras, inflexibles, frías y no las redimen nuestras viejas botas convertidas ahora en obra de arte. También Van Gogh era holandés, claro está, y verdugo de botas, sillas de mimbre, mesas de billar, jugadores de naipe o comedores de patatas. Nunca, que yo recuerde, de sonrisas, aunque sí de orejas recién cortadas o de pipas encendidas que en breve se apagarán. Toda esa vida inmediata y verdadera, cálida y desesperada y dolorosa y placentera, la nuestra, la de todo el mundo, abstraída ahora y petrificada en una imagen única y universal.

¿Por qué en Holanda y durante esos años? ¿Por qué había llegado el momento de condenar a la eternidad precisamente lo menos duradero, lo más próximo a nuestra piel? Hay una vieja leyenda que explica este misterio mediante una adulación del pueblo holandés, el cual habría ganado su tierra al mar y a los poderosos ejércitos español y francés, con tanto sacrificio, tanta inteligencia, tan sobrado coraje, que en cuanto gozaron de una bien ganada paz miraron a su entorno como sólo se mira a lo divino y pidieron que se detuvieran los amados objetos comunes, lo cotidiano, el milagro de la vida vulgar, que se eternizara, para luego colgar de sus paredes ese milagro que es un vaso de vino, nueces de cáscara rota, viejas botas o naipes fatigados.  Sólo que cuando eso tan íntimo y efímero se vive como un milagro, deja de ser prescindible y efímero y pasa a convertirse en un desafío del intelecto, algo así como el deseo de una fórmula sensible para una geometría material. "Una copa común significaba más de lo que significa, como si se tratara de la suma de todas las copas: la esencia de su especie", escribe el poeta Zbigniew Herbert en Naturaleza muerta con brida, escrito bajo el hechizo de Holanda.

Sólo que cuando eso tan íntimo y efímero se vive como un milagro, deja de ser prescindible y efímero y pasa a convertirse en un desafío del intelecto, algo así como el deseo de una fórmula sensible para una geometría material. "Una copa común significaba más de lo que significa, como si se tratara de la suma de todas las copas: la esencia de su especie", escribe el poeta Zbigniew Herbert en Naturaleza muerta con brida, escrito bajo el hechizo de Holanda.

Establecidos ya en su paz, en su negocio, en sus bellas y limpias casas repletas de objetos valiosos, dice Hegel, los holandeses se enfrentaron a un horizonte de espesa bruma, a una atmósfera gris, de modo que buscaron con enconada fascinación las luces, los reflejos, la coloración y los juegos lumínicos. ¿Atmósfera gris, horizonte de bruma?, esa es la vida que todos vivimos. Fue en efecto la terrible inanidad de la vida vulgar tan duramente ganada, lo que les llevó a proponer una eternidad alternativa (pero sólo figurada), espantados por la nueva guerra que ahora se les desataba y en la que tanto los vencedores como los vencidos iban a ser ellos mismos, la guerra de la insignificancia del vaso de vino, del naipe viejo, de la muchacha blanca como una oca, cuando ya no se puede vivir pegado a lo inmediato, cuando se alarga el tiempo y se impone la abstracción, cuando la transacción comercial es más fuerte que la lucha contra el mar o la muerte. Cuando las cosas pasan a ser mercancías.

Artículo publicado en: El País, 8 de noviembre de 2008.

Sólo que cuando eso tan íntimo y efímero se vive como un milagro, deja de ser prescindible y efímero y pasa a convertirse en un desafío del intelecto, algo así como el deseo de una fórmula sensible para una geometría material. "Una copa común significaba más de lo que significa, como si se tratara de la suma de todas las copas: la esencia de su especie", escribe el poeta Zbigniew Herbert en Naturaleza muerta con brida, escrito bajo el hechizo de Holanda.

Sólo que cuando eso tan íntimo y efímero se vive como un milagro, deja de ser prescindible y efímero y pasa a convertirse en un desafío del intelecto, algo así como el deseo de una fórmula sensible para una geometría material. "Una copa común significaba más de lo que significa, como si se tratara de la suma de todas las copas: la esencia de su especie", escribe el poeta Zbigniew Herbert en Naturaleza muerta con brida, escrito bajo el hechizo de Holanda.

Rafael Argullol: Pero se rompe una y parece que la multitud a través de los medios puede asomarse al edificio, y entonces todo tiene una demoníaca coherencia que hace que el escritor se convierta en uno de los personajes de sus propias obras.

Rafael Argullol: Pero se rompe una y parece que la multitud a través de los medios puede asomarse al edificio, y entonces todo tiene una demoníaca coherencia que hace que el escritor se convierta en uno de los personajes de sus propias obras.

La escritora Paula Pérez Alonso lo describe así: ‘Era un desconocido incluso para sí mismo'. Despojado de toda identidad, Bruno se convierte en un observador. Munido de un mapa de Buenos Aires, recorre el circuito que se ha armado para ver vidas ajenas. ‘Buscaba encontrar, con una mirada perspicaz, aquello que revelara la verdadera naturaleza de la vida', escribe Pérez Alonso: justamente aquello que a Bruno se le escapa como agua entre los dedos.

La escritora Paula Pérez Alonso lo describe así: ‘Era un desconocido incluso para sí mismo'. Despojado de toda identidad, Bruno se convierte en un observador. Munido de un mapa de Buenos Aires, recorre el circuito que se ha armado para ver vidas ajenas. ‘Buscaba encontrar, con una mirada perspicaz, aquello que revelara la verdadera naturaleza de la vida', escribe Pérez Alonso: justamente aquello que a Bruno se le escapa como agua entre los dedos.