Es lo que nos faltaba por ver. Las actuales generaciones europeas desconocen dos cosas: la guerra y la inflación galopante. La Unión Europea se ha construido para evitar ambas cosas. Que nos matemos unos a otros y que nos dediquemos a empobrecernos unos a otros jugando con la moneda. Los espectros que quitaban el sueño a nuestros abuelos y que alcanzaron todavía a nuestros padres eran la devastación bélica y la fabricación irresponsable de dinero desde los Gobiernos, aquellos tiempos en que había que gastar a toda prisa lo que se ganaba porque desde la fábrica hasta la tienda la moneda perdía valor.

De la guerra hemos tenido amargas y diversas raciones, algunas bien cerca, en los Balcanes, que es como decir en la bocacalle de nuestro barrio europeo. Pero de la pérdida desmedida del valor del dinero no sabemos absolutamente nada. Tenemos que remitirnos a Mugabe con sus billetes como sábanas, a esas monedas latinoamericanas que hace unos años iban cambiando de nombre para suprimir ceros y al recuerdo ya lejano de la República de Weimar, en la que los billetes se incrementaban como los movimientos extremistas que se la cargaron.  La solidez del marco alemán, trasmitida luego al euro, se construyó sobre el pavor ante la inflación. La pérdida del valor del dinero es el impuesto más doloroso que les puede caer encima a los ciudadanos, sobre todo a los más modestos que ven como sus ahorros y sus sueldos se funden como nieve y luego no les alcanza para nada.

La solidez del marco alemán, trasmitida luego al euro, se construyó sobre el pavor ante la inflación. La pérdida del valor del dinero es el impuesto más doloroso que les puede caer encima a los ciudadanos, sobre todo a los más modestos que ven como sus ahorros y sus sueldos se funden como nieve y luego no les alcanza para nada.

Como todo vuelve, ayer tuvimos la noticia de que la Reserva Federal norteamericana iba a darle a la maquinita. Para ver si así se anima el consumo de cara a las fiestas navideñas, el momento álgido y crucial de una economía impulsada en buenas parte por el deseo de poseer, usar y tirar. No basta ya con los planes de rescate de bancos y aseguradoras, las compras de activos tóxicos, la participación directa del Estado en empresas en apuros. Todo esto se hace endeudándose con otros e hipotecando a las generaciones futuras.

Lo que decidieron ayer Bernanke y los suyos, esos discípulos de Alan Greenspan a los que la crisis financiera ha hecho descarrilar de todas sus teorías rigoristas y contrarias al déficit, es fabricar directamente papel moneda, algo que les debe producir retortijones. Treinta años sin darle a la maquinilla, denostando y mandando al infierno a quienes querían hacerlo, para terminar así.

Los países europeos, afortunadamente, estamos libres de estas tentaciones. Tenemos otras, todo hay que decirlo. O estamos libres cuando se toma a cada país de uno en uno: si pudiéramos también lo haríamos. En realidad hacemos cosas parecidas: por ejemplo, vender nuestra independencia energética entera a los capitales rusos que controla el Kremlin. Es muy bueno para facilitar nuestras entendederas: la invasión de Georgia, la instalación de misiles de Kaliningrado, e incluso la represión de periodistas incómodos, la corrupción y las mafias que crecen alrededor del poder, todo esto se comprende mucho mejor cuando el gas y la electricidad pasan por unos grifos controlados por los dueños del Kremlin.

Sí, esta crisis nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. Y a veces es difícil saber qué sitio es peor. Necesitamos dinero y quienes lo tienen no nos lo van a dar gratis. Por eso puede parecer mejor la maquinilla de fabricar dólares que ese espectáculo de desunión europea que puede permitir a Moscú hacerse con los resortes de poder e influencia en el Viejo Continente.

Una manera de compartir el viaje, expresando más las emociones originales que la elaboración posterior disfrazada de crítica. La dinámica de la gira me impidió concretar esa idea, pero aquí estoy. Hace algunos días que terminé la novela, y todavía sigo viviendo en un mundo que le debe mucho a sus claroscuros.

Una manera de compartir el viaje, expresando más las emociones originales que la elaboración posterior disfrazada de crítica. La dinámica de la gira me impidió concretar esa idea, pero aquí estoy. Hace algunos días que terminé la novela, y todavía sigo viviendo en un mundo que le debe mucho a sus claroscuros.

Secuestrados, entregados a otras familias, "reeducados" en organizaciones falsamente caritativas o "camuflados" con otros nombres, en otras familias.

Secuestrados, entregados a otras familias, "reeducados" en organizaciones falsamente caritativas o "camuflados" con otros nombres, en otras familias.

Con la diferencia de que cada grulla viene a ser unas cien veces más grande que un estornino. Estas aves gigantes sobrevuelan la laguna de Gallocanta, en proximidad a Berrueco, para su estación otoñal. Este año no había muchas, sólo contabilizaban ocho mil cuando me acerqué a ellas el sábado pasado. En épocas más húmedas llegaron a ser cuarenta mil.

Con la diferencia de que cada grulla viene a ser unas cien veces más grande que un estornino. Estas aves gigantes sobrevuelan la laguna de Gallocanta, en proximidad a Berrueco, para su estación otoñal. Este año no había muchas, sólo contabilizaban ocho mil cuando me acerqué a ellas el sábado pasado. En épocas más húmedas llegaron a ser cuarenta mil.

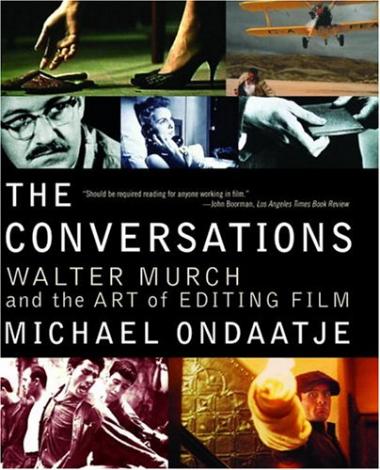

Después de eso regresé a Madrid, donde un amigo me devolvió un libro que le había prestado en Buenos Aires. Se trataba de The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film de Michael Ondaatje, autor de The English Patient y Divisadero -y uno de mis escritores favoritos, como ustedes ya saben. Como su título sugiere, no se trata de otra novela sino de un libro de conversaciones entre Ondaatje y Murch, editor de la saga de El Padrino, Apocalypse Now y por supuesto The English Patient. Se lo había prestado a Juan Gabriel Vásquez antes del Hay Festival, ocasión en la que él mismo debía conversar con Ondaatje. Ahora el libro regresaba a mí, aunque ya no era el mismo libro.

Después de eso regresé a Madrid, donde un amigo me devolvió un libro que le había prestado en Buenos Aires. Se trataba de The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film de Michael Ondaatje, autor de The English Patient y Divisadero -y uno de mis escritores favoritos, como ustedes ya saben. Como su título sugiere, no se trata de otra novela sino de un libro de conversaciones entre Ondaatje y Murch, editor de la saga de El Padrino, Apocalypse Now y por supuesto The English Patient. Se lo había prestado a Juan Gabriel Vásquez antes del Hay Festival, ocasión en la que él mismo debía conversar con Ondaatje. Ahora el libro regresaba a mí, aunque ya no era el mismo libro.

La solidez del marco alemán, trasmitida luego al euro, se construyó sobre el pavor ante la inflación. La pérdida del valor del dinero es el impuesto más doloroso que les puede caer encima a los ciudadanos, sobre todo a los más modestos que ven como sus ahorros y sus sueldos se funden como nieve y luego no les alcanza para nada.

La solidez del marco alemán, trasmitida luego al euro, se construyó sobre el pavor ante la inflación. La pérdida del valor del dinero es el impuesto más doloroso que les puede caer encima a los ciudadanos, sobre todo a los más modestos que ven como sus ahorros y sus sueldos se funden como nieve y luego no les alcanza para nada.