La escenografía es importante: no hace tanto que la Nochevieja se celebraba con champán y confeti en la Bolsa de Nueva York y que las limusinas se agolpaban ante la sede de los bancos de éxito más fulgurantes, como el ahora sombríamente recordado Lehman Brothers. Los nervios y las malas caras irrumpieron de repente en medio del verano y esto constituyó una sorpresa mayúscula, por más que los augurios eran francamente negativos desde hacía tiempo. En todo drama el calculado camuflaje del argumento es imprescindible y, en el actual, hay que reconocer que los artífices del desastre consiguieron desconectar al público durante años con la opacidad de sus rapiñas.

¿Acaso hemos olvidado en qué consistía la salud de nuestra sociedad a lo largo de estos últimos años? Bastaría con repasar en la hemeroteca los periódicos que informaban sobre los índices de nuestro bienestar en días no demasiado lejanos. ¿No eran, por ejemplo, el imparable aumento del precio de la vivienda o las ganancias surreales de las bancas signos de nuestra salud económica colectiva? ¿No creíamos, o se nos hacía creer, que la noria del mercado, girando a velocidades de vértigo, nos transportaba al paraíso o, al menos, nos hacía más llevadero el purgatorio? Ahora los especuladores son declarados villanos y sin embargo hemos estado adorando a los especuladores. En estos años ha habido momentos en que parecía que la Bolsa usurpaba el alma de todos, con los medios de comunicación excitando a los creyentes: "ansiedad del parquet", "euforia del mercado" y todas esas expresiones que tanto educan a las nuevas generaciones de incautos.

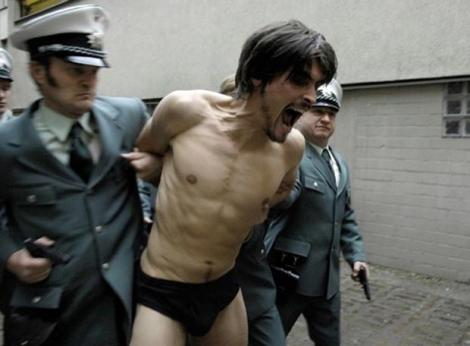

La tormenta, que se había ido gestando en el transcurso de la primavera, estalló en pleno verano. Súbitamente la escenografía cambió y se hicieron con el protagonismo estos personajes inquietantes y melodramáticos que ocupan las fotos a menudo. Me refiero a estos tipos implicados sobre el terreno en las operaciones bursátiles y que, a juzgar por sus gestos, se hallan en una suerte de perpetuo frenesí. Sufren, gozan, sienten terror, saltan de alegría mientras la sangre fluye por sus arterias sometida a la presión de las cifras. Es difícil en nuestro mundo encontrar rostros sometidos a tal contracción de las emociones: una exótica mezcla de avidez, codicia y desamparo.

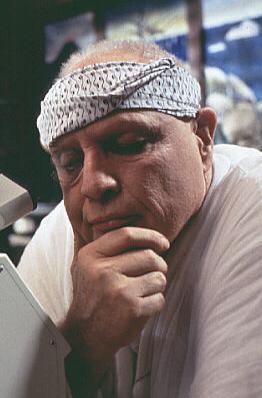

Algunos pintores, como Edvard Munch y Francis Bacon, defendieron que los casinos eran las mayores escuelas para estudiar la quintaesencia de las reacciones emocionales. Me gustaría saber qué hubieran opinado de estos otros casinos, inmensamente mayores, en los que en el black-jack se hunden y se reflotan empresas y en los que en la ruleta las apuestas abarcan el entero planeta. Claro que estos sobreexcitados y vistosos personajes no son si no las huestes dirigidas por otros personajes que permanecen más ocultos. Alguno de estos últimos, debido a las circunstancias y a las indemnizaciones millonarias que han cobrado, ahora han sido obligados a subir a la escena. El más shakespeariano de todos ellos, una combinación de Macbeth y de Mercader de Venecia, es Richard S. Fuld, al que creo que llamaban Rey de Wall Street o algo por el estilo, presidente ejecutivo de Lehman Brothers, causante directo de 8.000 despidos y de la pérdida de 14.000 millones de dólares y cuyo salario en 2007 fue de 53 millones, también de dólares. Quizá sin la mirada teatralmente maligna de Fuld -¿o es sólo una mirada circunspecta?- hay un centenar de individuos semejantes por Manhattan y los alrededores. Lejos de Manhattan deben de ser unos miles más.

Con el otoño la escenografía ha variado. Los políticos se han hecho dueños de la escena, como acostumbran, y se han pertrechado detrás de una extraña palabra: rescate. Es maravillosa la capacidad de los políticos para afrontar los conflictos con extrañas palabras. Aún me acuerdo de la Conferencia de Donantes convocada tras destruir Irak y en la que nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que se daba ni a quién ni con qué objetivo. Con todo, tras pasarme la vida escuchando las peregrinas invenciones lingüísticas de los políticos, debo reconocer que la más rara es ésta del rescate. Cuando al principio la soltaron por aquí, traducción de lo que Bush anunciaba en Estados Unidos, pensé que hasta el momento el rescate era algo dedicado a los rehenes y sobre todo a los náufragos, y la primera imagen que se me vino a la cabeza fue La balsa de la Medusa de Géricault, con todos aquellos supervivientes arremolinándose en busca de la salvación.

Y tal vez esta primera impresión no era tan inexacta puesto que a medida que avanzaba el otoño más ambiciosos eran los significados que se atribuían a la extraña palabra: hemos pasado de ir al rescate de unos bancos envenenados por fondos tóxicos a tratar de rescatar el entero sistema financiero y, últimamente, se habla ya sin recato que de lo que debería ser rescatado es el entero capitalismo. Somos llamados, por tanto, a participar en una cruzada cuyo fin, sin embargo, no es liberar a una princesa secuestrada por algún malvado o recuperar a náufragos perdidos en aguas procelosas sino rescatar al capitalismo, el cual, por así decirlo, y puestos a personalizar, se ha extrañado, el pobre.

¿Y quién lo ha hecho extraviar? ¿El perverso Fuld e individuos de su calaña? Es una solución: los banqueros temerarios y demás especuladores. Pero ¿no eran todos ellos hasta hace poco héroes? ¿Por qué los banqueros buenos, que han ganado cantidades casi tenebrosas en estos años, no han denunciado a los banqueros malos, que les ayudaban a ganarlas? Otra solución: ha sido cosa de los banqueros. Pero ¿si todos los banqueros estaban conchabados para deteriorar el sistema financiero por qué no lo denunciaban los ministros de Economía o los presidentes de Gobierno? Y si también éstos eran cómplices, ¿por qué los medios de comunicación callaban y sacaban titulares sobre nuestra salud nutriéndose de las mismas estadísticas que alimentaban a los especuladores? Como en toda buena tragicomedia no pueden faltar los bufones podemos preguntarnos, asimismo, ¿por qué los grandes expertos económicos, los cantores de la bondad suprema del mercado, no bramaron ante la evidencia de las trampas que acabarían rompiendo su juguete favorito?

Ahora nos llaman fervorosamente al rescate. Empezaron los americanos y luego, mal avenidos, los dirigentes europeos. Zapatero se hizo acompañar por los banqueros más poderosos para anunciar la cruzada. Suena la fanfarria salvadora. Y no obstante, la mayoría de nosotros no sabemos muy bien lo que tenemos que salvar y además sospechamos que se perpetrará a nuestra costa el mayor atraco concebible.

No sé si en la próxima Nochevieja de Wall Street habrá champán y confeti. Igual sí, no crean. Igual se celebra ya el pecio del rescate.

El País, 02/11/2008

[ADELANTO EN PDF]

Rafael Argullol: Mira, Delfín, este fotograma.

Rafael Argullol: Mira, Delfín, este fotograma. Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el del Duque de Montefeltro.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el del Duque de Montefeltro.  Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de Miguel Ángel en su momento terminal.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de Miguel Ángel en su momento terminal. Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el del Doctor Moreau paseando enloquecido por su isla.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el del Doctor Moreau paseando enloquecido por su isla. Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el penumbroso espectro del doctor Tulp.

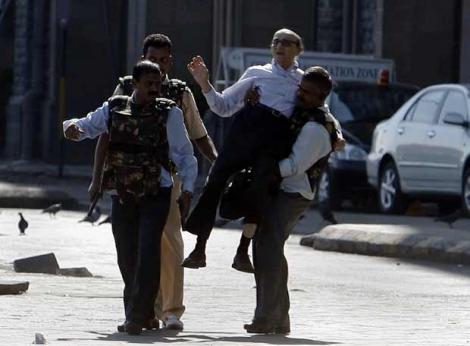

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el penumbroso espectro del doctor Tulp. Rafael Argullol: Fíjate Delfín en esa fotografía de lo acaecido en Bombay hace unos meses.

Rafael Argullol: Fíjate Delfín en esa fotografía de lo acaecido en Bombay hace unos meses.