Viendo 24: Redemption, el telefilm que funciona como aperitivo antes de la nueva temporada de la serie -para la cual hay que esperar hasta febrero-, me quedé pensando en la extraña transformación de Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Es verdad que la realidad le ha trastocado un poco el panorama: después de ser pionera en representar el triunfo en elecciones de un presidente negro (que, ay, resultaba asesinado: ojalá la historia no imite a la ficción en este caso), 24 se vio forzada a probar la variante que había quedado en el tintero, a saber, la asunción de una presidente mujer. Esta sensación de se equivocaron en el pronóstico se extiende a su protagonista. El otrora imparable Jack Bauer, que era capaz de arrasar con todo y con todos -familia, amigos, principios- por la causa superior de su país, vive por primera vez una aventura en la que, para empezar, no debe torturar a nadie. Y más aún: se aboca a defender una causa que se aparta de los intereses americanos (el presidente saliente interpretado por Powers Boothe explica hasta qué punto la ficticia república africana de Sangala no mueve ninguna aguja en el radar de su país: no tiene petróleo ni otros recursos naturales, no está vinculada con el terrorismo -por ende, que viva o muera da exactamente igual) para defender a alguien de verdad indefenso: una docena de niños que, de no mediar la acción de Bauer, serían convertidos en la clase de soldados dedicados a practicar violencia sobre su propio pueblo.

Nada más políticamente correcto que lamentar la suerte de Africa y de los niños soldados... ¿Se viene un Jack Bauer PC, adecuado a la era Obama?

Mientras el relato seguía corriendo de la misma, inane manera delante de mis ojos (en la temporada previa a Redemption, 24 ya venía cayendo en picada), me pregunté por qué no habrá habido nunca un film o serie en que un superagente al estilo Jack Bauer defienda a un gobierno latinoamericano democrático de los militares sedientos de sangre al estilo Redemption, es decir dispuestos a obtener el poder a cualquier precio.

Y entonces me acordé para qué lado jugaron los ‘superagentes' americanos durante los años 70.

Ay Obama, Obama: ¡cuánta sangre que lavar!

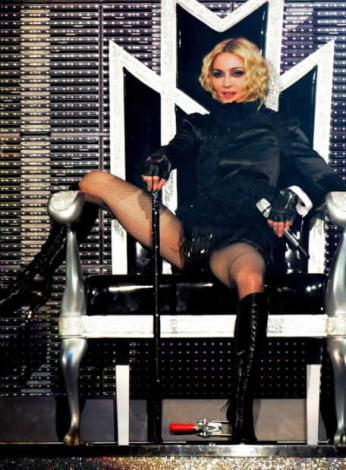

Hasta entonces, la puesta del Sticky & Sweet Tour se parecía a una clase de gimnasia con música, con Madonna emperrada en demostrar que todavía está en estado físico para bailar y hasta saltar la cuerda en escena. Entonces, al hacer suya la voz de la Eva del musical en un momento de profunda duda (‘¿Por qué estás conmigo? / ¿De qué puedo servirte ahora? Dame la oportunidad de demostrarte / Que nada ha cambiado', dice, para después saltar a la frase tan simple como ambigua, porque you must love me puede significar tanto una orden, tienes que amarme, debes amarme, como la expresión casi azorada de alguien en presencia de un sentimiento que no se explica del todo: será que me amas), Madonna se exhibió por primera vez como lo que sin duda es: una mujer madura, que ha coronado cimas antes impensadas para un artista y que sin embargo sigue sintiéndose insegura. Seguramente sus dudas son otras que las del comienzo (ahora pasarán, tal vez, por sus fracasos afectivos y las crecientes limitaciones de su físico), pero le otorgaron a su voz una fragilidad que -esta vez sí- era bienvenida, porque ya no expresaba debilidad sino consciencia de sí.

Hasta entonces, la puesta del Sticky & Sweet Tour se parecía a una clase de gimnasia con música, con Madonna emperrada en demostrar que todavía está en estado físico para bailar y hasta saltar la cuerda en escena. Entonces, al hacer suya la voz de la Eva del musical en un momento de profunda duda (‘¿Por qué estás conmigo? / ¿De qué puedo servirte ahora? Dame la oportunidad de demostrarte / Que nada ha cambiado', dice, para después saltar a la frase tan simple como ambigua, porque you must love me puede significar tanto una orden, tienes que amarme, debes amarme, como la expresión casi azorada de alguien en presencia de un sentimiento que no se explica del todo: será que me amas), Madonna se exhibió por primera vez como lo que sin duda es: una mujer madura, que ha coronado cimas antes impensadas para un artista y que sin embargo sigue sintiéndose insegura. Seguramente sus dudas son otras que las del comienzo (ahora pasarán, tal vez, por sus fracasos afectivos y las crecientes limitaciones de su físico), pero le otorgaron a su voz una fragilidad que -esta vez sí- era bienvenida, porque ya no expresaba debilidad sino consciencia de sí. Y al caer en manos de un rufián -el mencionado Tardewski- descubre que lo único que lo mantendrá vivo no será su capacidad de convertirse en esclavo (es decir, de trabajar para Tardewski del modo convencional: sudando, embruteciéndose), sino su capacidad de imaginar. A la manera de Scherezade, Calabert inventa historias para sobrevivir. La imaginación de Calabert transfigura la realidad. Al apegarse al lado más distintivo de su naturaleza -los animales no imaginan, no proyectan-, Calabert se eleva por encima de su circunstancia, con tanta fuerza que hasta altera la Historia: en El muchacho peronista, Perón muere asesinado en un burdel mucho antes de convertirse en el Perón de la Marcha y las Veinte Verdades.

Y al caer en manos de un rufián -el mencionado Tardewski- descubre que lo único que lo mantendrá vivo no será su capacidad de convertirse en esclavo (es decir, de trabajar para Tardewski del modo convencional: sudando, embruteciéndose), sino su capacidad de imaginar. A la manera de Scherezade, Calabert inventa historias para sobrevivir. La imaginación de Calabert transfigura la realidad. Al apegarse al lado más distintivo de su naturaleza -los animales no imaginan, no proyectan-, Calabert se eleva por encima de su circunstancia, con tanta fuerza que hasta altera la Historia: en El muchacho peronista, Perón muere asesinado en un burdel mucho antes de convertirse en el Perón de la Marcha y las Veinte Verdades. Aníbal Jarkowski, autor de la novela El trabajo, lo dice en una entrevista: este tipo de empleo supone la suspensión del tiempo, que vendemos a un ser extraño que nos somete a reglas y condiciones abstrusas.

Aníbal Jarkowski, autor de la novela El trabajo, lo dice en una entrevista: este tipo de empleo supone la suspensión del tiempo, que vendemos a un ser extraño que nos somete a reglas y condiciones abstrusas. El infierno prometido, una prostituta de la Zwi Migdal de Elsa y mi primer libro, El muchacho peronista) bajo el título

El infierno prometido, una prostituta de la Zwi Migdal de Elsa y mi primer libro, El muchacho peronista) bajo el título  sino de una historieta -en este caso se trata de Fantastic Four, de Stan Lee y Jack Kirby- me gana desde el hola, como dice Renee Zellweger en Jerry Maguire.

sino de una historieta -en este caso se trata de Fantastic Four, de Stan Lee y Jack Kirby- me gana desde el hola, como dice Renee Zellweger en Jerry Maguire. A diferencia de sus relatos habituales, The Given Day es una novela ‘de época' -Boston, 1919- en la que de tanto en tanto aparecen personajes históricos -Babe Ruth, Louis Fraina, el futuro presidente Calvin Coolidge- y que lidia con un hecho que ocupó la plana principal de los diarios: la primera huelga policial, que derivó en un motín de proporciones. Pero al igual que en sus mejores novelas, hay una construcción del suspenso que impulsa de forma irrefrenable hacia delante y un par de personajes de esos a los que el lector se hermana de corazón y sigue hasta sus últimas consecuencias.

A diferencia de sus relatos habituales, The Given Day es una novela ‘de época' -Boston, 1919- en la que de tanto en tanto aparecen personajes históricos -Babe Ruth, Louis Fraina, el futuro presidente Calvin Coolidge- y que lidia con un hecho que ocupó la plana principal de los diarios: la primera huelga policial, que derivó en un motín de proporciones. Pero al igual que en sus mejores novelas, hay una construcción del suspenso que impulsa de forma irrefrenable hacia delante y un par de personajes de esos a los que el lector se hermana de corazón y sigue hasta sus últimas consecuencias. Una manera de compartir el viaje, expresando más las emociones originales que la elaboración posterior disfrazada de crítica. La dinámica de la gira me impidió concretar esa idea, pero aquí estoy. Hace algunos días que terminé la novela, y todavía sigo viviendo en un mundo que le debe mucho a sus claroscuros.

Una manera de compartir el viaje, expresando más las emociones originales que la elaboración posterior disfrazada de crítica. La dinámica de la gira me impidió concretar esa idea, pero aquí estoy. Hace algunos días que terminé la novela, y todavía sigo viviendo en un mundo que le debe mucho a sus claroscuros. Después de eso regresé a Madrid, donde un amigo me devolvió un libro que le había prestado en Buenos Aires. Se trataba de The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film de Michael Ondaatje, autor de The English Patient y Divisadero -y uno de mis escritores favoritos, como ustedes ya saben. Como su título sugiere, no se trata de otra novela sino de un libro de conversaciones entre Ondaatje y Murch, editor de la saga de El Padrino, Apocalypse Now y por supuesto The English Patient. Se lo había prestado a Juan Gabriel Vásquez antes del Hay Festival, ocasión en la que él mismo debía conversar con Ondaatje. Ahora el libro regresaba a mí, aunque ya no era el mismo libro.

Después de eso regresé a Madrid, donde un amigo me devolvió un libro que le había prestado en Buenos Aires. Se trataba de The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film de Michael Ondaatje, autor de The English Patient y Divisadero -y uno de mis escritores favoritos, como ustedes ya saben. Como su título sugiere, no se trata de otra novela sino de un libro de conversaciones entre Ondaatje y Murch, editor de la saga de El Padrino, Apocalypse Now y por supuesto The English Patient. Se lo había prestado a Juan Gabriel Vásquez antes del Hay Festival, ocasión en la que él mismo debía conversar con Ondaatje. Ahora el libro regresaba a mí, aunque ya no era el mismo libro.