Evocaba arriba el diálogo que mantuve en Colombia con una persona afectada por la enfermedad de Down, en el curso de una conferencia sobre discapacidad. Como era de esperar (dada la presencia de muchas personas directamente afectadas por el problema), el tema reiterado en el largísimo debate fue el de la actitud general de la sociedad y de cada uno en particular ante las personas con algún tipo de discapacidad. Una vez más se trataba no ya de separar el grano de la paja (la cual sin dar alimento al menos no es venenosa) si no las actitudes auténticamente fraternas, de actitudes samaritanas rayanas con el fariseísmo, y de hecho vehículo de ofensa.

El problema se vincula al viejo asunto de determinar dónde reside lo esencial de la especificidad humana y que órganos hay que fertilizar a fin de que esta condición se realice. Esencial es al ser humano el que los demás le reconozcan plenamente como tal, mas por eso mismo es imprescindible no equivocarse de registro a la hora de tal reconocimiento. Concretamente, por lo que a las personas sometidas a una discapacidad se refiere, sería absurdo equipararlas a los demás en aspectos que dependen de la plena capacidad precisamente en ese registro. El que se ve abocado a una silla de ruedas solicita de cada uno de los demás que en su penuria física no vea un impedimento para que lo esencial de su humanidad pueda realizarse... quizás necesite menos que se le organice una competición deportiva concebida bajo el modelo de las convencionales maratón.

He avanzado aquí en múltiples ocasiones la tesis de que persona alguna necesita "profesores de virtud", que todo ser de razón repugna la imagen de la fuerza abusiva y, en suma, que en un registro profundo los seres de lenguaje somos seres morales. Ello tiene su corolario para estudiantes de filosofía eventuales profesores futuros de ética: su tarea no consistiría en enseñar a nadie lo que hay que hacer, si no en poner sobre el tapete las razones kantianas para afirmar que nadie se equivoca -en lo esencial- al respecto. Lo cual no es óbice para ser conscientes de que, a la hora de la aplicación, la moralidad entre en interno desgarro, por ejemplo según la polaridad ley clara-ley oscura, polaridad tan presente en la tragedia griega, y más cerca de nosotros en el emblemático personaje interpretado por Joseph Cotten en El tercer hombre (contrapunto del personaje de una pieza, fiel sólo a la ley oscura, que interpreta de forma conmovedora Alida Valli)

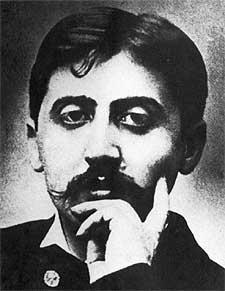

He avanzado aquí en múltiples ocasiones la tesis de que persona alguna necesita "profesores de virtud", que todo ser de razón repugna la imagen de la fuerza abusiva y, en suma, que en un registro profundo los seres de lenguaje somos seres morales. Ello tiene su corolario para estudiantes de filosofía eventuales profesores futuros de ética: su tarea no consistiría en enseñar a nadie lo que hay que hacer, si no en poner sobre el tapete las razones kantianas para afirmar que nadie se equivoca -en lo esencial- al respecto. Lo cual no es óbice para ser conscientes de que, a la hora de la aplicación, la moralidad entre en interno desgarro, por ejemplo según la polaridad ley clara-ley oscura, polaridad tan presente en la tragedia griega, y más cerca de nosotros en el emblemático personaje interpretado por Joseph Cotten en El tercer hombre (contrapunto del personaje de una pieza, fiel sólo a la ley oscura, que interpreta de forma conmovedora Alida Valli) "El antiguo camarada me dijo que no había cambiado y comprendí que él no se creía cambiado. Entonces lo miré mejor. Y, en realidad, salvo que había engordado tanto, conservaba muchas cosas del tiempo pasado. Sin embargo, yo no podía comprender que fuera él. Entonces procuré recordar. En su juventud tenía los ojos azules, siempre reidores, perpetuamente móviles, en busca, evidentemente, de algo en lo que yo no había pensado, búsqueda que debía ser muy desinteresada, seguramente en pos de la verdad, perseguida en perpetua incertidumbre, con una especie de travesura...Y ahora, convertido en político influyente, poderoso, despótico, aquellos ojos azules que por lo demás no habían encontrado lo que buscaban, se habían inmovilizado, lo que les daba una mirada puntiaguda, como bajo unas cejas fruncidas. Y la expresión de jovialidad, de abandono, de inocencia, se había tornado en una expresión de astucia y disimulo." (Marcel Proust)

"El antiguo camarada me dijo que no había cambiado y comprendí que él no se creía cambiado. Entonces lo miré mejor. Y, en realidad, salvo que había engordado tanto, conservaba muchas cosas del tiempo pasado. Sin embargo, yo no podía comprender que fuera él. Entonces procuré recordar. En su juventud tenía los ojos azules, siempre reidores, perpetuamente móviles, en busca, evidentemente, de algo en lo que yo no había pensado, búsqueda que debía ser muy desinteresada, seguramente en pos de la verdad, perseguida en perpetua incertidumbre, con una especie de travesura...Y ahora, convertido en político influyente, poderoso, despótico, aquellos ojos azules que por lo demás no habían encontrado lo que buscaban, se habían inmovilizado, lo que les daba una mirada puntiaguda, como bajo unas cejas fruncidas. Y la expresión de jovialidad, de abandono, de inocencia, se había tornado en una expresión de astucia y disimulo." (Marcel Proust)