En el gran bazar en que se ha convertido el proceso electoral puede encontrarse de todo, como hemos podido comprobar estas últimas semanas. El político, disfrazado de prestidigitador, hace los trucos que están a su alcance, e incluso —patéticamente— los que no lo están, con tal de convencer a los electores. Para conseguir sus propósitos se valen de buenas y malas artes, creciendo en sofisticación estos últimos a medida en que avanza la campaña. Los clientes más deseados son los “desmovilizados”, los “indecisos”, los “abstencionistas” y los que, si esto tuviera algún valor, votarían en blanco.

Precisamente con respecto al voto en blanco hemos asistido a uno de los pocos fenómenos remarcables de esta campaña electoral: el silenciamiento de la propuesta de Pascual Maragall. No es que yo crea que es fácil de aceptar que quien ha sido hasta hace poco presidente de la Generalitat y del partido socialista proponga a los electores el voto en blanco; sin embargo, esta circunstancia hubiera debido avivar el debate pues si alguien con su dilatada experiencia y responsabilidad políticas ha llegado a esta conclusión es que nos hallamos ante un caso de alerta considerable sobre el funcionamiento de nuestra vida pública.

Lo remarcable es que, en lugar de avivarse el debate, se ha producido una auténtica conspiración del silencio en la que han participado los medios de comunicación, al recoger un eco rápidamente debilitado, los partidos, encabezados por el propio partido socialista, y muchos de los amigos políticos de Pasqual Maragall, que apenas han intervenido en su defensa o así me lo ha perecido a mí. No han faltado, además, siniestras manifestaciones de supuesta “compasión”, sobretodo por parte de aquellos que viven y medran en estos aparatos de poder que exigen la opacidad y el camuflaje.

Fuera del “caso Maragall” —un personaje, Pasqual Maragall, que para bien o para mal remueve las aguas del pantano— no ha habido nada en el gran bazar que no fuera previsible. Entre ataque y ataque lo más vistoso ha sido la subasta que los candidatos han hecho con el dinero de los ciudadanos, unos regalando cheques y otros promesas de reducciones impositivas. En todos los casos está claro que en las arcas del Estado sobra dinero y no se entiende porqué éste no se emplea en arreglar las injusticias que el mismo Estado detecta gracias a sus sacrosantas estadísticas.

Pero si el segmento más filibustero de la campaña ha sido la tómbola que se ha realizado con el dinero público el segmento más estúpido ha sido, sin duda, el arrebato en torno a la enseñanza del inglés. De repente casi todos los candidatos, mirándose probablemente en el espejo de sus propias carencias, han encontrado en el aprendizaje del inglés el talismán de nuestro porvenir. Pronto toda Catalunya, toda España hablará inglés si hacemos caso a lo que nos aseguran los señores Zapatero, Rajoy, Montilla,… (todos al parecer menos ellos).

No vamos a negar ahora la importancia del inglés como lengua científica, económica o de comunicación pero de ahí a transformar ese idioma en la panacea de las virtudes futuras media un universo. Sin ir más lejos, y para recordar un tema doméstico, las turbas de simpáticos hooligans británicos vociferan en inglés entre cerveza y cerveza y no por eso los vamos a poner de ejemplo –creo- para esas escuelas llenas de niños angloparlantes que vamos a crear. Tampoco resulta conveniente, por ejemplo, inculcarles el himno de los marines para que lo canten en el recreo, por más que su letra algo tosca sea perfectamente inglesa.

Con todo, la verdad, el problema no estriba ni en los hooligans ni en los marines sino en nosotros: ¿Qué importa el idioma si lo que se dice es el fruto de la ignorancia? ¿Qué habremos avanzado si un estudiante universitario manifiesta en maravilloso inglés que no sabe quién es el emperador Carlos V o el pintor Piero della Francesca, que tampoco sabe, ni desde luego le importa cuál es el teorema de Pitágoras o el número pi, que confunde con absoluta impunidad la Revolución Francesa y el Mayo del 68? Estas pequeñas lagunas —en catalán, español o inglés— son fácilmente constatables para cualquiera que se entretenga en charlar con nuestros estudiantes, actividad que quizá sería de provecho para quien pretendiera presentarse candidato.

Sin embargo, lejos de hacer este trabajo de campo, el candidato prefiere ofrecer inglés para todos de modo que el mal sistema educativo actual derive en una peor academia de un único idioma. Tras el goteo apocalíptico de informes europeos y mundiales sobre el pésimo estado de educación en España hubiera sido de esperar que la enseñanza fuera el asunto central de la campaña. No ha sido así en absoluto, o únicamente lo ha sido en lo referente a la enseñanza del inglés, tema en el que la farsa guarda paralelismos con la subasta de talones y reducciones de impuestos: “Yo haré que todos sepan inglés en diez años”, “yo haré que sea en cinco”, “yo en dos”, y así sucesivamente.

Sospecho un par de razones. La primera, fácil de adivinar, es que proponer el inglés universal es una tarea bastante menos complicada que realizar una auténtica reforma educativa. La segunda es un poco más maliciosa: ¿saben nuestros candidatos quién es Piero della Francesca o cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Les importa? English for idiots.

El País, 23/02/08

n el hombre y el arte. Luego, a través de una secuencia absolutamente genial de la película, se nos muestra la metáfora de la recuperación de esta fe: un chico, un adolescente hijo de un constructor de campanas, es obligado por parte del duque de Moscú a fundir y construir una campana, actividad que el asegura que hará. Logra construir la campana, y al final se descubre que no conocía la técnica para poder hacerlo. A través de la propia fuerza que tiene su fe, le hace llevar a cabo la realización de algo tan difícil como es la fusión y construcción de una campana. Al contemplar eso, Rubliov recupera la fe y se lanza a la pintura de esos maravillosos iconos. Para mí, el nombre de Rubliov no solo va unido al de una extraordinaria muestra de la pintura, sino también a algo que me parece absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la creación, que es conservar la fe.

n el hombre y el arte. Luego, a través de una secuencia absolutamente genial de la película, se nos muestra la metáfora de la recuperación de esta fe: un chico, un adolescente hijo de un constructor de campanas, es obligado por parte del duque de Moscú a fundir y construir una campana, actividad que el asegura que hará. Logra construir la campana, y al final se descubre que no conocía la técnica para poder hacerlo. A través de la propia fuerza que tiene su fe, le hace llevar a cabo la realización de algo tan difícil como es la fusión y construcción de una campana. Al contemplar eso, Rubliov recupera la fe y se lanza a la pintura de esos maravillosos iconos. Para mí, el nombre de Rubliov no solo va unido al de una extraordinaria muestra de la pintura, sino también a algo que me parece absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la creación, que es conservar la fe.

sufrido ese máximo castigo de seducirla no por sus encantos sino por compasión de la chica , Satanás le dice una frase genial: “Nunca hay castigo suficiente para quien ama.” Por tanto, el amor, que evidentemente siempre está vinculado al castigo, no deja de ser el fruto de un castigo inicial. Sin ese castigo, sin esa caída, en la vida de sonámbulo del andrógino, o en esa especie de blancura sideral del mundo de las ideas platónico, ahí no hay posibilidad de amor. El amor místico mismo, que casi siempre es un amor—en la tradición cristiana— que pasa por un cuerpo que se ha sentido escindido del dios padre como vía unitiva, como unión, es así precisamente porque es la más alta conciencia de separación y de nostalgia.

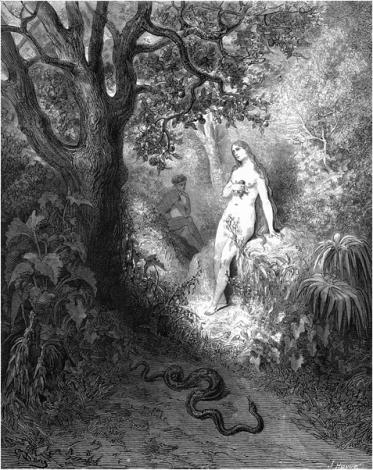

sufrido ese máximo castigo de seducirla no por sus encantos sino por compasión de la chica , Satanás le dice una frase genial: “Nunca hay castigo suficiente para quien ama.” Por tanto, el amor, que evidentemente siempre está vinculado al castigo, no deja de ser el fruto de un castigo inicial. Sin ese castigo, sin esa caída, en la vida de sonámbulo del andrógino, o en esa especie de blancura sideral del mundo de las ideas platónico, ahí no hay posibilidad de amor. El amor místico mismo, que casi siempre es un amor—en la tradición cristiana— que pasa por un cuerpo que se ha sentido escindido del dios padre como vía unitiva, como unión, es así precisamente porque es la más alta conciencia de separación y de nostalgia. erotismo si no hay constancia de escisión, de separación. No hay erotismo si no hay constancia de la muerte y del tiempo, porque el erotismo no deja de ser siempre una especie de convocatoria desesperada frente a esa conciencia de la muerte y del tiempo. Por eso te diría que no hay erotismo si no puede haber lenguaje, el juego del lenguaje, el intercambio. Entonces Adán y Eva estaban en la misma condición del andrógino. De hecho, Adán y Eva forman una unidad andrógina antes de ser expulsados del paraíso. Por tanto, no hay auténtico Eros. Para que haya Eros, y eso Heráclito lo veía muy bien, es necesario que haya eris, discordia: para que haya cosmos que haya caos; en ese sentido, es el reconocimiento del caos, una vez has puesto la patita fuera del paraíso, lo que te lleva al erotismo, al sentimiento de lo sagrado y fundamentalmente al amor, que es una palabra desigual que creo que integra todos estos niveles que hemos hablado. Es la consecuencia del lenguaje, del juego de los cuerpos de su tensión violenta, y el amor es la consecuencia de la confrontación entre muerte e inmortalidad.

erotismo si no hay constancia de escisión, de separación. No hay erotismo si no hay constancia de la muerte y del tiempo, porque el erotismo no deja de ser siempre una especie de convocatoria desesperada frente a esa conciencia de la muerte y del tiempo. Por eso te diría que no hay erotismo si no puede haber lenguaje, el juego del lenguaje, el intercambio. Entonces Adán y Eva estaban en la misma condición del andrógino. De hecho, Adán y Eva forman una unidad andrógina antes de ser expulsados del paraíso. Por tanto, no hay auténtico Eros. Para que haya Eros, y eso Heráclito lo veía muy bien, es necesario que haya eris, discordia: para que haya cosmos que haya caos; en ese sentido, es el reconocimiento del caos, una vez has puesto la patita fuera del paraíso, lo que te lleva al erotismo, al sentimiento de lo sagrado y fundamentalmente al amor, que es una palabra desigual que creo que integra todos estos niveles que hemos hablado. Es la consecuencia del lenguaje, del juego de los cuerpos de su tensión violenta, y el amor es la consecuencia de la confrontación entre muerte e inmortalidad.  isto el del Cristo yacente de Mantegna.

isto el del Cristo yacente de Mantegna. Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, me he topado con el fugaz espectro del hombre de la multitud.

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, me he topado con el fugaz espectro del hombre de la multitud. Rafael Argullol: Diálogo, relación erótica y conciencia de lo sagrado nacen de la misma herida epifánica que está míticamente encajada, bien espacialmente en la idea del paraíso, bien temporalmente en la idea de la pérdida de la edad de oro.

Rafael Argullol: Diálogo, relación erótica y conciencia de lo sagrado nacen de la misma herida epifánica que está míticamente encajada, bien espacialmente en la idea del paraíso, bien temporalmente en la idea de la pérdida de la edad de oro. Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de Dorian Gray.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he visto el de Dorian Gray.