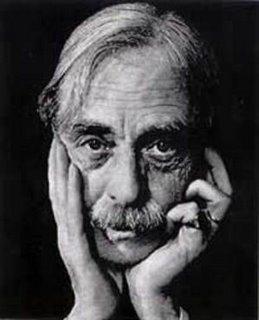

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he vislumbrado el espectro del contemplador del cementerio.

Delfín Agudelo: ¿Te refieres a El cementerio marino de Valéry?

R.A.: Me refiero a él. Aconsejaría a cualquiera de nuestros lectores o de nuestros corresponsales que si ha leído El cementerio marino de Valéry y tiene la oportunidad de pasar o volver a Barcelona, se dirigiera al cementerio de Montjuic, de esta ciudad, porque allá podría encontrar una situación exacta a la que tiene el contemplador de este gran poema del siglo XX. Valéry se refiere al cementerio de su ciudad natal, Sète, en el sur de Francia, y ese cementerio está exactamente colocado con la misma disposición que el nuestro de Montjuic. En los dos casos son montañas que ya fueron necrológicas en el mundo romano, en la necrópolis del mundo romano, y eran pequeñas colinas que se alzaban sobre las ciudades y donde se situaba el lugar de los muertos. Tanto desde el cementerio de Sète como el nuestro de Montjuic tienes un amplísimo panorama del mar mediterráneo delante, con lo cual la disposición del contemplador es la misma desde el lugar sagrado, desde el lugar de los muertos donde se puede llegar a observar en toda su magnificencia el mar mediterráneo y sus evoluciones cromáticas. Y uno puede intentar seguir la misma experiencia que propone Valéry en su poema: uno puede mirar el mar en un día despejado el mar al medio día -lo que Valéry llama medio día de justo-, contemplar el mar, el efecto de deslumbramiento que produce el sol sobre la superficie del mar. Ese deslumbramiento es lo que Valéry de alguna manera identifica con el vacío y con la nada, con una especie de esencia del mundo, de plenitud del mundo, que es al mismo tiempo el vacío que deja al hombre anonadado, indefenso. Y a continuación puede seguir con el poema y ver cómo alejado el mediodía el cielo va adquiriendo los distintos tonos cromáticos del mediterráneo, va adquiriendo los distintos matices de la vida, y así entender mucho más el razonamiento de Valéry: mientras que el medio día nos deslumbra y nos anonada con su propia perfección blanca, para llegar realmente a vivir la experiencia de la vida es necesario el declinar del sol y el contraste con los distintos matices del color que son exactamente los matices de la existencia. En definitiva, y así concluye el poema, más allá de ese conocimiento esencial o metafísico que pueda proporcionar la luz, quien llegue a conocer la existencia humana es aquél que como el nadador que se introduce en el agua es capaz de ir definiendo el contraste de los sentidos. Difícil encontrar un poema donde haya tal equilibrio entre el conocimiento sensual o sensitivo y el conocimiento de lo físico.

[ADELANTO EN PDF]