Extraña potencia, la de la memoria.

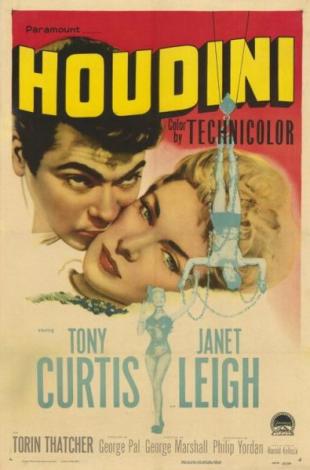

El viernes por la noche me topé con una película que no veía desde hacía 35 años: Houdini, dirigida por George Marshall en 1953. Durante mi infancia la vi varias veces por televisión, en blanco y negro y doblada al español.  Esta vez también fue por TV, pero en technicolor y con sus voces originales. En su momento, esta biografía del escapista Harry Houdini me impactó tanto que su recuerdo vivió conmigo durante décadas; de hecho, cuando escribía el guión original de lo que terminó siendo Kamchatka, resurgió con fuerza inédita, colaborando de manera esencial con su creación. Historia de un niño que en los 70 huye del acoso militar junto con sus padres, y que después, al fracasar parcialmente -sus padres lo salvan, pero terminan siendo víctimas de la dictadura- no encuentra otra salida que huir de su dolor de manera compulsiva, Kamchatka encontró en Houdini una influencia benéfica. Me resultó más que natural que su protagonista -que se hace llamar a sí mismo Harry, en honor al personaje histórico- se obsesionase con este artista que había elevado el escape a la altura de las bellas artes.

Esta vez también fue por TV, pero en technicolor y con sus voces originales. En su momento, esta biografía del escapista Harry Houdini me impactó tanto que su recuerdo vivió conmigo durante décadas; de hecho, cuando escribía el guión original de lo que terminó siendo Kamchatka, resurgió con fuerza inédita, colaborando de manera esencial con su creación. Historia de un niño que en los 70 huye del acoso militar junto con sus padres, y que después, al fracasar parcialmente -sus padres lo salvan, pero terminan siendo víctimas de la dictadura- no encuentra otra salida que huir de su dolor de manera compulsiva, Kamchatka encontró en Houdini una influencia benéfica. Me resultó más que natural que su protagonista -que se hace llamar a sí mismo Harry, en honor al personaje histórico- se obsesionase con este artista que había elevado el escape a la altura de las bellas artes.

Las escenas que recordaba más vívidamente eran dos. Cuando Houdini (Tony Curtis) se hace arrojar a un río congelado en una caja, y aunque se libera de sus ataduras, no encuentra salida a la superficie en la superficie helada de las aguas: mis habituales problemas con los bronquios, lindantes con el asma, deben haberme hecho solidario con este hombre que boqueaba por aire. Y la escena final: Houdini apostando a salir de la Tortura de Agua China... y fallando. "No me gustan las historias que terminan mal", confesaba el protagonista de Kamchatka, para después proceder a contar la escena de memoria -tal como yo la recordaba. "Tony Curtis está sumergido en la Tortura de Agua China, con un chaleco de fuerza y los tobillos sujetos por grilletes, y ya no tiene fuerzas para luchar. Las últimas burbujas de aire escapan por su boca. Alguien grita: una mujer, creo. Otro rompe el cristal y deja salir el agua, que se derrama sobre el escenario y salpica a los espectadores de las primeras filas. Tony Curtis dice unas palabras postreras a Janet Leigh y después muere".

La escena del film es tal cual la tenía registrada. El único error está en el detalle del chaleco de fuerza: en realidad Houdini acababa de quitarse un chaleco de fuerza en su prueba anterior, la última que hizo con éxito antes de la Tortura de Agua China. Supongo que haber arrastrado el chaleco al interior del cubo lleno de agua fue una manera inconsciente de sugerir cuán cerca de la locura se sentía Harry, después de tantos años de escapar de su propia historia. Por eso mismo no puedo permitirme creer que el olvido de esas palabras postreras haya sido casual. Lo que hace Houdini moribundo es decirle a su mujer que volverá; que si existe una manera de regresar desde la oscuridad de la muerte, la aprovechará para seguir manifestándole su amor.

¿No es acaso el arte una maravillosa manera de darle vida a los que ya no la tienen? En lo que a mí respecta, Kamchatka fue la manera que mis muertos encontraron de regresar para recordarme cuánto me habían amado, otorgándome así, con delicadeza suprema, la oportunidad de ascender a la altura de ese amor.

Casi treinta años después, Corbijn debutó como director de largometrajes (además de fotos hizo muchos videos musicales, entre ellos Personal Jesus de Depeche Mode, Heart-Shaped Box de Nirvana y Electrical Storm de U2) con el film Control, dedicado a contar la tan breve como intensa vida de Ian Curtis.

Casi treinta años después, Corbijn debutó como director de largometrajes (además de fotos hizo muchos videos musicales, entre ellos Personal Jesus de Depeche Mode, Heart-Shaped Box de Nirvana y Electrical Storm de U2) con el film Control, dedicado a contar la tan breve como intensa vida de Ian Curtis. HBO viene especializándose en estos relatos épicos que recrean sucesivas (re)fundaciones del mundo moderno: además de Deadwood, lo hizo también con Roma. (En algún sentido, The Wire narra el proceso inverso: el momento en que la ciudad-Estado moderna deja de funcionar y revierte a una condición casi salvaje, en la que nada pesa más -otra vez- que la ley del más fuerte o del más rico, que viene a ser la misma.)

HBO viene especializándose en estos relatos épicos que recrean sucesivas (re)fundaciones del mundo moderno: además de Deadwood, lo hizo también con Roma. (En algún sentido, The Wire narra el proceso inverso: el momento en que la ciudad-Estado moderna deja de funcionar y revierte a una condición casi salvaje, en la que nada pesa más -otra vez- que la ley del más fuerte o del más rico, que viene a ser la misma.) Sin duda alguna, los mundos alumbrados tanto en Roma como en Deadwood son crueles, y lo que los separa de sus previas encarnaciones nunca es más que una pátina de orden y civilidad. ¿Pero no han nacido todas nuestras naciones y nuestras ciudades de manera similar? ¿No se parece nuestra Historia a un largo listado de atrocidades -conquistas, esclavitud, guerras, traiciones, limpieza étnica, más guerras, nuevas formas de la esclavitud, injusticia social, represión, genocidios, más traiciones- que llevan al corolario pírrico del ordenamiento legal de una Nación?

Sin duda alguna, los mundos alumbrados tanto en Roma como en Deadwood son crueles, y lo que los separa de sus previas encarnaciones nunca es más que una pátina de orden y civilidad. ¿Pero no han nacido todas nuestras naciones y nuestras ciudades de manera similar? ¿No se parece nuestra Historia a un largo listado de atrocidades -conquistas, esclavitud, guerras, traiciones, limpieza étnica, más guerras, nuevas formas de la esclavitud, injusticia social, represión, genocidios, más traiciones- que llevan al corolario pírrico del ordenamiento legal de una Nación? Lo veo porque realmente es muy bueno, porque su versión de la realidad de los Estados Unidos es abrasiva y también porque no encuentro nada parecido en la televisión argentina. Un medio que alguna vez produjo maravillosos programas cómicos -desde los que hacían los uruguayos de Telecataplum a los de Tato Bores, desde La revista dislocada y La tuerca hasta Olmedo-, se limita hoy a tratar de producir risas refritando escenas de otros programas donde la gente no teme abochornarse con tal de salir en pantalla.

Lo veo porque realmente es muy bueno, porque su versión de la realidad de los Estados Unidos es abrasiva y también porque no encuentro nada parecido en la televisión argentina. Un medio que alguna vez produjo maravillosos programas cómicos -desde los que hacían los uruguayos de Telecataplum a los de Tato Bores, desde La revista dislocada y La tuerca hasta Olmedo-, se limita hoy a tratar de producir risas refritando escenas de otros programas donde la gente no teme abochornarse con tal de salir en pantalla. Neuman no critica la utilización de la primera persona, el yo manifiesto del texto. No hay nada de malo en este tipo de narraciones. (Yo apelé a ese recurso para la novela

Neuman no critica la utilización de la primera persona, el yo manifiesto del texto. No hay nada de malo en este tipo de narraciones. (Yo apelé a ese recurso para la novela  En una entrevista publicada por la revista Bostonia en 1991, Bellow habla de la paradoja que significó en su momento que los escritores americanos posteriores a la Gran Guerra apostasen a la vanguardia, imitando a los simbolistas y a la literatura europea del momento. ‘Yo creo que The Adventures of Augie March representó una rebelión contra el arte que apostaba un público selecto y contra las limitaciones que esta elección conllevaba. Mi verdadero deseo era llegar a todos', dijo entonces Bellow. A cincuenta y cinco años de su publicación, The Adventures of Augie March sigue siendo una novela que no esconde la más grande de las ambiciones: la de llegar a todos sin renunciar a nada. Dickensiana, profundamente musical -quizás sea la primera novela con pasajes que suenan al be bop que florecía por entonces en las cavernas del jazz-, creadora de lenguaje, impenetrable de a ratos y lírica siempre, Augie March es de esas novelas que ya no se escriben (la literatura ha vuelto a conformarse con ser un arte para público selecto) y que, precisamente por eso, se vuelve imperioso volver a escribir.

En una entrevista publicada por la revista Bostonia en 1991, Bellow habla de la paradoja que significó en su momento que los escritores americanos posteriores a la Gran Guerra apostasen a la vanguardia, imitando a los simbolistas y a la literatura europea del momento. ‘Yo creo que The Adventures of Augie March representó una rebelión contra el arte que apostaba un público selecto y contra las limitaciones que esta elección conllevaba. Mi verdadero deseo era llegar a todos', dijo entonces Bellow. A cincuenta y cinco años de su publicación, The Adventures of Augie March sigue siendo una novela que no esconde la más grande de las ambiciones: la de llegar a todos sin renunciar a nada. Dickensiana, profundamente musical -quizás sea la primera novela con pasajes que suenan al be bop que florecía por entonces en las cavernas del jazz-, creadora de lenguaje, impenetrable de a ratos y lírica siempre, Augie March es de esas novelas que ya no se escriben (la literatura ha vuelto a conformarse con ser un arte para público selecto) y que, precisamente por eso, se vuelve imperioso volver a escribir. Volví a leer Augie March durante el viaje a México. Y como la primera vez, no encontré nada que objetar al dictamen de Amis. Si la novela de Saul Bellow no es de manera inequívoca ‘la' Gran Novela Americana, merece cuanto menos pertenecer al grupo de las aspirantes con mayor potencial, entre Moby Dick, The Great Gatsby y The Catcher in the Rye.

Volví a leer Augie March durante el viaje a México. Y como la primera vez, no encontré nada que objetar al dictamen de Amis. Si la novela de Saul Bellow no es de manera inequívoca ‘la' Gran Novela Americana, merece cuanto menos pertenecer al grupo de las aspirantes con mayor potencial, entre Moby Dick, The Great Gatsby y The Catcher in the Rye. Gladwell cita además la noción de que los poetas producen sus mejores trabajos a poco de andar -T. S. Eliot escribió La canción de amor de J. Alfred Prufrock a los 23-, para derrumbarla de inmediato recurriendo al estudio de un economista que ligó los poemas del canon estadounidense con la edad de sus autores al escribirlos. A excepción de Eliot y su Prufrock, la inmensa mayoría de los mencionados tenían más de treinta, o cuarenta, y hasta cincuenta -William Carlos Williams escribió The Dance a los 59.

Gladwell cita además la noción de que los poetas producen sus mejores trabajos a poco de andar -T. S. Eliot escribió La canción de amor de J. Alfred Prufrock a los 23-, para derrumbarla de inmediato recurriendo al estudio de un economista que ligó los poemas del canon estadounidense con la edad de sus autores al escribirlos. A excepción de Eliot y su Prufrock, la inmensa mayoría de los mencionados tenían más de treinta, o cuarenta, y hasta cincuenta -William Carlos Williams escribió The Dance a los 59. (‘La idea era que el film partiese de un agujero negro', dice el fotógrafo Gordon Willis en el único documental nuevo que vale la pena en esta edición, una crónica del proceso de restauración llamada Rescate emulsional.) No presumiré de haber comparado imagen y sonido con los de ediciones anteriores, pero aunque más no sea por puro efecto psicológico, diría que es verdad que la fotografía de Gordon Willis se luce mucho más, en especial en los rojos y amarillos de las secuencias más ‘de época', como la de Michael (Al Pacino) y Kay (Diana Keaton) saliendo del cine o la de Tom Hagen (Robert Duvall) arribando a los Woltz Studios. Lo único indiscutible es lo siguiente: seguiré comprando ediciones de la saga con cualquier excusa, porque toda razón que lleve a revisitarla será una buena razón.

(‘La idea era que el film partiese de un agujero negro', dice el fotógrafo Gordon Willis en el único documental nuevo que vale la pena en esta edición, una crónica del proceso de restauración llamada Rescate emulsional.) No presumiré de haber comparado imagen y sonido con los de ediciones anteriores, pero aunque más no sea por puro efecto psicológico, diría que es verdad que la fotografía de Gordon Willis se luce mucho más, en especial en los rojos y amarillos de las secuencias más ‘de época', como la de Michael (Al Pacino) y Kay (Diana Keaton) saliendo del cine o la de Tom Hagen (Robert Duvall) arribando a los Woltz Studios. Lo único indiscutible es lo siguiente: seguiré comprando ediciones de la saga con cualquier excusa, porque toda razón que lleve a revisitarla será una buena razón.