Rafael Argullol: La música europea del siglo XX, la mala música clásica, se ha empeñado en una especie de experimentación hasta el abismo de la propia tradición europea a lo largo del siglo XX. En el siglo XXI será completamente distinto: la experimentación será mezclarse con las otras tradiciones del mundo, con lo cual cambia completamente la perspectiva.

Delfín Agudelo: En principio no había más diferente que a música clásica y la música latinoamericana tropical. El imaginario de cada uno de estos elementos es completamente distinto: la clásica inspira el genio musical europeo del siglo XIX, mientras que el tropical funciona más bien como ese imaginario de no hacer más que bailar y disfrutar de la vida.

R.A.: La diferencia es que en el momento en que un compositor culto, un llamado compositor clásico de música clásica, bebía en las propias fuentes folclóricas y populares para renovar su misma música, cosa que han hecho prácticamente todos los grandes compositores, desde Mozart, Beethoven, Mahler y Tchaikovsky. En América, Héctor Villalobos: todos los hicieron. En estos momentos el folclore y lo popular para un compositor musical es la cultura popular y la cultura popular de todo el mundo. Esta es la gran variación: no es falta decir que se renovará a través del folclore español, o Villalobos a partir del brasileño. Ahora un compositor de cualquier lugar del mundo tiene como materia prima popular para la renovación de su música todas las tradiciones musicales del mundo.

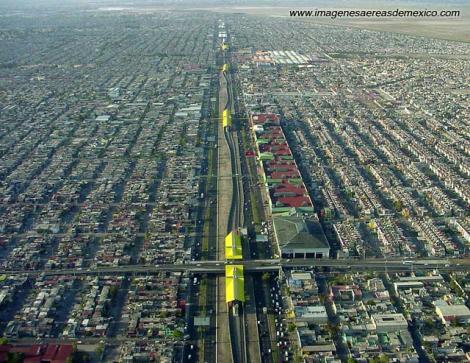

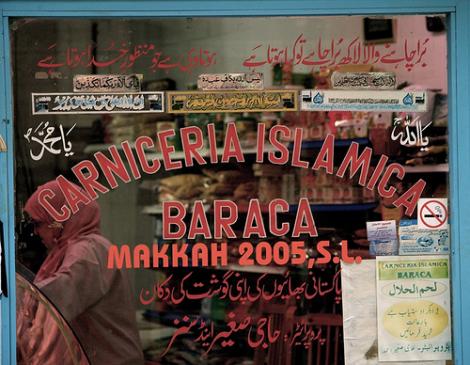

D.A.: Lo más interesante será la caracterización nueva de esa ciudad en la que está transcurriendo todo entre el sigo XX y XXI, Barcelona y Madrid, que están no sé si recuperando, pero sí obteniendo un protagonismo a nivel latinoamericano que no se había tenido a través del siglo XX o XIX. Después de las independencias, Latinoamérica mira a todas partes menos a España. Ninguno quiso ir a Madrid: quería ir a París, como cualquier otro joven, pero si no es París es otra ciudad. Ahora, luego de la migración, se retoma un flujo que es volver al antiguo país conquistador, pero se está creando una mezcla muy grande precisamente en Barcelona. Me encanta ver cómo Barcelona, sujeta a estas migraciones, se va metamorfoseando, ampliando sus limites físicos, musicales y literarios, y abre espacios a más culturas: la calle Trafalgar es calle china, en ciertas partes del Eixample ves supermercados latinos, en fin, se abre un dinamismo…

R.A.: Sí, puede ser un fenómeno creativo de carácter revolucionario, con un peligro que evidentemente se está advirtiendo y cada vez más es que la fuerza oscura respecto a esa fuerza positiva es el peligro de la homogeneización, es decir, que todo se parezca demasiado. El proceso de globalización que implica también una globalización del imaginario, origina dos movimientos contrapuestos completamente distintos: uno de carácter positivo, y otro muy peligroso. El positivo es el que ya referimos, el de la creación de nuevos monstruos de la imaginación a través de nuevas mezclas que a la fuerza renuevan las propias tradiciones. El peligro es que esto sea en cierto modo masacrado por esta especie de Moloch universal que es el capitalismo actual con sus medios aplastantes e uniformadores de comunicación, y que creo eso que de alguna manera ya estamos padeciendo cuando viajamos de una ciudad a otra: los mismos anuncios, los mismos comercios, las mismas películas… vivimos en un mundo sometido a una tensión de dos movimientos muy contrapuestos, uno por así decirlo fáustico, y otro mefistofélico. Uno muy creativo y otro que está siendo muy destructivo por el hecho de que está clonando las ciudades. Los medios de comunicación masivos en su dimensión global tienen a clonar la imaginación. La migración viva de las personas con sus historias, con sus relatos orales, etc, tienden a dinamizar la imaginación, son dos movimientos contrapuestos y estamos metidos completamente entre ambos.

Rafael Argullol: Pero hay un peligro de esa clonación de la imaginación.

Rafael Argullol: Pero hay un peligro de esa clonación de la imaginación.  Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el de “La danza de Salomé”.

Rafael Argullol: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el de “La danza de Salomé”. Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he evocado al de Casanova.

Rafael Argullol: Hoy en mi galería de espectros he evocado al de Casanova. Rafael: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el espectro vacilante del cónsul.

Rafael: Hoy, en mi galería de espectros, he visto el espectro vacilante del cónsul.

celona. Ahora lo que es difícil es encontrar restaurantes que sean de aquí, ya que en su mayoría los restaurantes no sol locales. Y no solo pensando en términos culinarios, porque esto se percibe también en el terreno de la música. La música europea del siglo XX, la mala música clásica, se ha empeñado en una especie de experimentación hasta el abismo de la propia tradición europea a lo largo del siglo XX. En el siglo XXI será completamente distinto: la experimentación será mezclarse con las otras tradiciones del mundo, con lo cual cambia completamente la perspectiva. Creo que en estos momentos ya es más importante el compositor de Barcelona, de Berlín, de cualquier otra ciudad, que tiene en cuenta las tradiciones musicales del mundo que el que, como se hacía antiguamente, mirándose un poco el ombligo, lo va retorciendo, buscando sus últimas consecuencias.

celona. Ahora lo que es difícil es encontrar restaurantes que sean de aquí, ya que en su mayoría los restaurantes no sol locales. Y no solo pensando en términos culinarios, porque esto se percibe también en el terreno de la música. La música europea del siglo XX, la mala música clásica, se ha empeñado en una especie de experimentación hasta el abismo de la propia tradición europea a lo largo del siglo XX. En el siglo XXI será completamente distinto: la experimentación será mezclarse con las otras tradiciones del mundo, con lo cual cambia completamente la perspectiva. Creo que en estos momentos ya es más importante el compositor de Barcelona, de Berlín, de cualquier otra ciudad, que tiene en cuenta las tradiciones musicales del mundo que el que, como se hacía antiguamente, mirándose un poco el ombligo, lo va retorciendo, buscando sus últimas consecuencias. Rafael Argullol: Estamos hablando de una especie de cambio radical de lo que sería la propia oralidad; es decir, ya no es tanto la oralidad que había alrededor del fuego o en la taberna, sino aquello que es producto de la propia visualización de la ciudad como un zoológico, como un laberinto de experiencias.

Rafael Argullol: Estamos hablando de una especie de cambio radical de lo que sería la propia oralidad; es decir, ya no es tanto la oralidad que había alrededor del fuego o en la taberna, sino aquello que es producto de la propia visualización de la ciudad como un zoológico, como un laberinto de experiencias.