En poco más de treinta años, la Argentina acumuló tantas calamidades como un país en guerra constante. Una dictadura feroz que perpetró un genocidio, despojó de su identidad a centenares de niños y comenzó el proceso de devastación económica. Un Mundial de fútbol que profundizó la herida psíquica, forzando a los ciudadanos a convertirse en cómplices por el mero hecho de celebrar. Una guerra con un país de poderío infinitamente superior -ayer se cumplieron veintiséis años del asalto a Malvinas-, lanzada por la espuria necesidad de los militares de perpetuarse en el gobierno, que profundizó la herida psíquica (más complicidad con lo oscuro), produjo pilas de muertos e indujo a cientos de veteranos al suicidio. Dos atentados internacionales (la Embajada de Israel, la AMIA) que no podrían haber sido realizados sin la complicidad, por acción o por omisión, del gobierno de turno. Un proceso de frivolización desenfrenada, alentado por la fijación artificial de la paridad peso-dólar y la complicidad de los medios masivos con el mismo gobierno. (Menem.) El desenlace trágico de la destrucción económica, iniciada por el Ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (hoy procesado, por fin), y continuado casi sin alteraciones por las administraciones de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La instauración del corralito y la rebelión popular. La represión desatada por el entonces Presidente de la Rúa, que produjo muertos aun sin justicia. Un país en default, al borde del caos y de la disolución institucional.

Uno cree, uno querría creer, que semejante acumulación de desgracias nos enseñó algo, por lo menos a aquellos que vivimos lo suficiente para haber sido testigos de tanto hecho desgraciado. Durante algún tiempo hubo signos -el cacerolazo original, el triunfo de los Kirchner, la aceptación de la política de este gobierno en materia de derechos humanos e inserción latinoamericana- de que la cosa aparentaba haber cambiado.

Los signos ya no son alentadores. Desde la desaparición de Jorge Julio López, pasando por el asesinato del maestro Fuentealba, con escala en el resentimiento anti-kirchnerista que empezó a brotar durante la campaña electoral y epicentro en el lock-out del campo amplificado hasta la locura por los medios (en especial la TV), lo que los signos dicen hoy es otra cosa. El desconcierto en que el caos primero y después la administración Kirchner había sumido a los poderes de siempre -los señores de la muerte, aquellos para quienes la vida o muerte ajena es tan sólo una cuestión de números- terminó. Ya están organizados otra vez, u organizándose. Hoy se refriegan las manos, a sabiendas de que vuelven a contar con el favor cada vez más ostensible -más escandaloso- del sector social que siempre fue su aliado incondicional. El hecho maldito del país argentino: nuestra clase media, a la que por cierto, por origen y posición social, yo pertenezco me guste o no.

De los pocos hilos que enhebran la totalidad de las calamidades que mencioné en el primer párrafo, el más fuerte es el del rol facilitador que la clase media desempeñó en cada caso, otra vez por acción u omisión. Sin la aclamación de la clase media, los militares no habrían tomado el poder en 1976. Sin el consentimiento de la clase media, a veces tácito y otras explícito, los militares no se habrían atrevido a consumar el genocidio. (¿Se acuerdan del fervor con que señores y señoras se indignaban por la llamada ‘campaña antiargentina'?) Sin el espaldarazo de la clase media -y de la Sociedad Rural, dicho sea de paso-, Martínez de Hoz no habría podido instrumentar su plan económico de enajenación. Sin el apoyo en la calle de las clases medias -que se tienen a sí mismas por iluminadas hasta que les conviene dejar de serlo-, el Mundial 78 no hubiese sido la ‘fiesta' que fue. Sin el patrioterismo vocinglero de la clase media (que por lo demás proporcionó pocos de sus hijos para la masacre: como en la ocupación de Irak, los que van a la guerra son los pobres), el asalto a las Malvinas habría resultado rengo de sustento. Sin su reacción bovina ante los atentados (la gente se preguntaba qué teníamos que ver nosotros con esos asuntos; en todo caso, que lidiasen con el problema los judíos), Menem y la Justicia habrían debido proceder con un rigor que por supuesto no tuvieron.

Ante la posibilidad de la reelección de Menem, cuando yo discutía con gente de clase media y les comentaba que de proseguir la paridad uno-a-uno el país iba a implosionar, me daban la razón y acto seguido decían: "Pero yo ya saqué pasaje para Miami". Para después, llegada la hora del cuarto oscuro, regalarle su voto al infame autor de la ley de Punto Final.

Cuando se decretó el corralito salieron a la calle, porque por una vez les habían metido a ellos la mano en el bolsillo. (Cuando los que se empobrecen son los negros, prefieren quedarse en casa.) Una vez que el entuerto económico se arregló, se olvidaron de salir a la calle para reclamar por los muertos durante la represión desatada por el cacerolazo. Eso sí, volvieron a dar el paseo cuando estalló el clamor por la llamada ‘inseguridad', suscribiendo los pedidos de mano dura en apoyo al (falso ingeniero) Blumberg. (Cuando los que se mueren son los negros no se llama ‘inseguridad', la muerte de los negros se llama ‘vida cotidiana'.)

Empezaron a mostrar la hilacha el año pasado, en el fragor de la campaña. Todo lo que habían reclamado durante años funcionaba razonablemente bien (la economía, la Justicia, el grueso de las instituciones), pero ellos actuaban como si todo fuese una mierda. (La frase de batalla de cierta clase media es siempre la misma: "Así no se puede vivir". Vivían en dictadura y bajo Menem, pero los únicos que le resultan intolerables son los gobiernos de los Kirchner.) Y con el lock-out del campo se les terminó de zafar la chaveta. Ahí sí que sacaron los colmillos a relucir. Por más que uno explicase que no se trataba de una huelga de trabajadores sino de una medida ilegal impulsada por patrones y empresarios capitalistas, por más que uno arguyese que iban a ser los primeros en llorar por la inflación que sería la principal consecuencia del conflicto, no había, no hay caso. Las respuestas se parecían a aquellas del uno-a-uno. No me importa que el país se hunda, estar con el campo queda bien. Total, cuál es el problema del desabastecimiento si uno tiene el freezer lleno. ¿Cómo se llama la situación de la gente que carece de dinero para llenar sus alacenas? ‘Vida cotidiana'.

La naturalidad con la que aceptan que los piqueteros cool detengan camiones ajenos y puteen a la Presidenta denota que actúan como dueños, como propietarios -como patrones. La mayoría son gente de medio pelo, evasores profesionales de impuestos, pero andan por la vida como si el país se lo debiese todo. Oyéndolos, viéndolos actuar y hablar, padeciendo los comentarios de movileros y conductores televisivos (¿a qué no saben a qué clase social pertenecen?), me pregunto si nos queda alguna oportunidad más para cambiar. ¿Merecemos la redención, que por otro lado no reclamamos con honestidad? (Cómo hacer tal cosa, cuando todavía no pedimos perdón por el genocidio del que fuimos cómplices. Que lidien con el problema las Madres y las Abuelas.) A lo mejor lo que necesitamos es otro cataclismo, uno más terrible que todos los que mencioné juntos: que Argentina se convierta en una tierra baldía, el paisaje apocalíptico que Cormac McCarthy pinta en The Road. Puede ser que entonces, al verse reducida a condiciones elementales de existencia, alguna gente empiece a considerar la existencia del otro, a entender que nadie se salva solo, a aceptar que no hay derecho a conservar rozagante la piel del propio culo al precio de la vida y de la muerte de los otros.

La naturalidad con la que aceptan que los piqueteros cool detengan camiones ajenos y puteen a la Presidenta denota que actúan como dueños, como propietarios -como patrones. La mayoría son gente de medio pelo, evasores profesionales de impuestos, pero andan por la vida como si el país se lo debiese todo. Oyéndolos, viéndolos actuar y hablar, padeciendo los comentarios de movileros y conductores televisivos (¿a qué no saben a qué clase social pertenecen?), me pregunto si nos queda alguna oportunidad más para cambiar. ¿Merecemos la redención, que por otro lado no reclamamos con honestidad? (Cómo hacer tal cosa, cuando todavía no pedimos perdón por el genocidio del que fuimos cómplices. Que lidien con el problema las Madres y las Abuelas.) A lo mejor lo que necesitamos es otro cataclismo, uno más terrible que todos los que mencioné juntos: que Argentina se convierta en una tierra baldía, el paisaje apocalíptico que Cormac McCarthy pinta en The Road. Puede ser que entonces, al verse reducida a condiciones elementales de existencia, alguna gente empiece a considerar la existencia del otro, a entender que nadie se salva solo, a aceptar que no hay derecho a conservar rozagante la piel del propio culo al precio de la vida y de la muerte de los otros.

Después de cenar, mientras me aturdía con la televisión, puse la mano en la panza embarazada de mi mujer como hago cien veces al día. Y entonces ocurrió. El movimiento levísimo, como si alguien deslizase una hoja verde del lado de adentro de la piel. Mi mujer ya venía sintiéndolo desde días atrás, pero yo no tenía esperanzas de registrarlo por mucho tiempo más: ¡si todavía no llega a los cinco meses de gestación!

Después de cenar, mientras me aturdía con la televisión, puse la mano en la panza embarazada de mi mujer como hago cien veces al día. Y entonces ocurrió. El movimiento levísimo, como si alguien deslizase una hoja verde del lado de adentro de la piel. Mi mujer ya venía sintiéndolo desde días atrás, pero yo no tenía esperanzas de registrarlo por mucho tiempo más: ¡si todavía no llega a los cinco meses de gestación!

La naturalidad con la que aceptan que los piqueteros cool detengan camiones ajenos y puteen a la Presidenta denota que actúan como dueños, como propietarios -como patrones. La mayoría son gente de medio pelo, evasores profesionales de impuestos, pero andan por la vida como si el país se lo debiese todo. Oyéndolos, viéndolos actuar y hablar, padeciendo los comentarios de movileros y conductores televisivos (¿a qué no saben a qué clase social pertenecen?), me pregunto si nos queda alguna oportunidad más para cambiar. ¿Merecemos la redención, que por otro lado no reclamamos con honestidad? (Cómo hacer tal cosa, cuando todavía no pedimos perdón por el genocidio del que fuimos cómplices. Que lidien con el problema las Madres y las Abuelas.) A lo mejor lo que necesitamos es otro cataclismo, uno más terrible que todos los que mencioné juntos: que Argentina se convierta en una tierra baldía, el paisaje apocalíptico que Cormac McCarthy pinta en The Road. Puede ser que entonces, al verse reducida a condiciones elementales de existencia, alguna gente empiece a considerar la existencia del otro, a entender que nadie se salva solo, a aceptar que no hay derecho a conservar rozagante la piel del propio culo al precio de la vida y de la muerte de los otros.

La naturalidad con la que aceptan que los piqueteros cool detengan camiones ajenos y puteen a la Presidenta denota que actúan como dueños, como propietarios -como patrones. La mayoría son gente de medio pelo, evasores profesionales de impuestos, pero andan por la vida como si el país se lo debiese todo. Oyéndolos, viéndolos actuar y hablar, padeciendo los comentarios de movileros y conductores televisivos (¿a qué no saben a qué clase social pertenecen?), me pregunto si nos queda alguna oportunidad más para cambiar. ¿Merecemos la redención, que por otro lado no reclamamos con honestidad? (Cómo hacer tal cosa, cuando todavía no pedimos perdón por el genocidio del que fuimos cómplices. Que lidien con el problema las Madres y las Abuelas.) A lo mejor lo que necesitamos es otro cataclismo, uno más terrible que todos los que mencioné juntos: que Argentina se convierta en una tierra baldía, el paisaje apocalíptico que Cormac McCarthy pinta en The Road. Puede ser que entonces, al verse reducida a condiciones elementales de existencia, alguna gente empiece a considerar la existencia del otro, a entender que nadie se salva solo, a aceptar que no hay derecho a conservar rozagante la piel del propio culo al precio de la vida y de la muerte de los otros. La primera pasa por la serie de Ripley creada por Patricia Highsmith. Lejos de ser un detective, Ripley es un estafador y un asesino. Highsmith invierte el esquema, adecuándolo a la sociedad que le tocó en suerte: la norma no está representada por el hombre que valora y preserva la ley, sino por aquel que la vulnera. Lo que nos seduce no es la búsqueda de la verdad, sino los esfuerzos de Ripley por no ser atrapado. Tom Ripley es un espejo oscuro, en la medida en que hace aquello que todos nosotros soñamos hacer alguna vez sin terminar de atrevernos: mentir, llegar a extremos con tal de guardar secretos, quitarnos de encima a aquellos que nos perjudican, enriquecernos sin trabajar en el sentido convencional, huir permanentemente de la necesidad de autocriticarnos, de asumir quiénes somos en realidad. Highsmith invirtió por completo el esquema habitual del policial, colocando al villano en el sitial narrativo que suele dedicarse al héroe, al detective. Al hacerlo, le devolvió al género su capacidad de hablar sobre el mundo que nos tocó en suerte -y por ende, renovó su capacidad de transformarlo.

La primera pasa por la serie de Ripley creada por Patricia Highsmith. Lejos de ser un detective, Ripley es un estafador y un asesino. Highsmith invierte el esquema, adecuándolo a la sociedad que le tocó en suerte: la norma no está representada por el hombre que valora y preserva la ley, sino por aquel que la vulnera. Lo que nos seduce no es la búsqueda de la verdad, sino los esfuerzos de Ripley por no ser atrapado. Tom Ripley es un espejo oscuro, en la medida en que hace aquello que todos nosotros soñamos hacer alguna vez sin terminar de atrevernos: mentir, llegar a extremos con tal de guardar secretos, quitarnos de encima a aquellos que nos perjudican, enriquecernos sin trabajar en el sentido convencional, huir permanentemente de la necesidad de autocriticarnos, de asumir quiénes somos en realidad. Highsmith invirtió por completo el esquema habitual del policial, colocando al villano en el sitial narrativo que suele dedicarse al héroe, al detective. Al hacerlo, le devolvió al género su capacidad de hablar sobre el mundo que nos tocó en suerte -y por ende, renovó su capacidad de transformarlo. Pero en nuestro mundo salvaje, es más que probable que la verdad no produzca eco alguno. Todo testigo puede ser muerto, toda prueba destruida, todo juez sobornado, todo investigador comprado, todo medio silenciado. La vida (en especial la de aquellos que no tienen dinero y por ende carecen de poder) no vale nada entre nosotros. Esta es la realidad con que cualquier policial latino debe lidiar: la de asumir que aunque el relato dé con la verdad, lo más probable es que nada cambie. Nadie irá preso, o por lo menos nadie que sea efectivamente culpable. Nadie pagará las consecuencias de sus hechos, y las víctimas deberán seguir adelante sin obtener justicia. En nuestras ciudades ni siquiera las víctimas son sacrosantas. ¿O acaso no hemos sabido de gente que retira sus demandas porque aceptó callar a cambio de un soborno, trocando las vidas de los suyos por una cuenta en el banco?

Pero en nuestro mundo salvaje, es más que probable que la verdad no produzca eco alguno. Todo testigo puede ser muerto, toda prueba destruida, todo juez sobornado, todo investigador comprado, todo medio silenciado. La vida (en especial la de aquellos que no tienen dinero y por ende carecen de poder) no vale nada entre nosotros. Esta es la realidad con que cualquier policial latino debe lidiar: la de asumir que aunque el relato dé con la verdad, lo más probable es que nada cambie. Nadie irá preso, o por lo menos nadie que sea efectivamente culpable. Nadie pagará las consecuencias de sus hechos, y las víctimas deberán seguir adelante sin obtener justicia. En nuestras ciudades ni siquiera las víctimas son sacrosantas. ¿O acaso no hemos sabido de gente que retira sus demandas porque aceptó callar a cambio de un soborno, trocando las vidas de los suyos por una cuenta en el banco? En términos de la más pura especulación: ¿cómo debería proceder hoy un policial latino, cuáles serían sus coordenadas esenciales? La narrativa policíaca es en su mayoría de tradición anglosajona. Con el Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, arranca centrada en la figura del investigador, que puede ser privado (como Dupin, como Holmes, como Marlowe) u oficial como los inspectores Dalgliesh y Wallander, y también la Jane Tennison de la miniserie Prime Suspect. Aquí surge ya un primer problema. Sé que Andrea Camilleri se las ingenió para darle carnadura al inspector Montalbano a pesar de que Italia está a la orden del día en mafias y corrupciones (no leí nada suyo aún, me propongo hacerlo ahora, después de la experiencia Wallander: ojalá me vaya mejor), pero en el mundo hispanoparlante, o para ser más específico en América del Sur, la figura del investigador oficial nos resulta infumable.

En términos de la más pura especulación: ¿cómo debería proceder hoy un policial latino, cuáles serían sus coordenadas esenciales? La narrativa policíaca es en su mayoría de tradición anglosajona. Con el Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, arranca centrada en la figura del investigador, que puede ser privado (como Dupin, como Holmes, como Marlowe) u oficial como los inspectores Dalgliesh y Wallander, y también la Jane Tennison de la miniserie Prime Suspect. Aquí surge ya un primer problema. Sé que Andrea Camilleri se las ingenió para darle carnadura al inspector Montalbano a pesar de que Italia está a la orden del día en mafias y corrupciones (no leí nada suyo aún, me propongo hacerlo ahora, después de la experiencia Wallander: ojalá me vaya mejor), pero en el mundo hispanoparlante, o para ser más específico en América del Sur, la figura del investigador oficial nos resulta infumable. El sistema está podrido. No habla otro lenguaje que el del dinero, que contamina del mismo modo que el poder: arruinando todo lo que toca. Claro, siempre existe la posibilidad de ponerse al margen del dinero. Piglia destaca que a pesar de las tentaciones que se le cruzan por delante, el Philip Marlowe de Raymond Chandler insiste en cobrar tan sólo la tarifa diaria que ha puesto a sus servicios: ni un dólar menos, pero tampoco un dólar más. Esa tozudez funciona como principio moral. Marlowe cobra lo suficiente, se determina a no necesitar más para vivir. Al dar la espalda a las tentaciones con que la sociedad de consumo nos bombardea a toda hora, no se coloca fuera del sistema pero sí en su límite: nadie puede corromper a aquel que nada (más) necesita.

El sistema está podrido. No habla otro lenguaje que el del dinero, que contamina del mismo modo que el poder: arruinando todo lo que toca. Claro, siempre existe la posibilidad de ponerse al margen del dinero. Piglia destaca que a pesar de las tentaciones que se le cruzan por delante, el Philip Marlowe de Raymond Chandler insiste en cobrar tan sólo la tarifa diaria que ha puesto a sus servicios: ni un dólar menos, pero tampoco un dólar más. Esa tozudez funciona como principio moral. Marlowe cobra lo suficiente, se determina a no necesitar más para vivir. Al dar la espalda a las tentaciones con que la sociedad de consumo nos bombardea a toda hora, no se coloca fuera del sistema pero sí en su límite: nadie puede corromper a aquel que nada (más) necesita. Admito que Wallander es un policía contemporáneo, ciudadano de un mundo que en Estocolmo, Buenos Aires y Nueva York no ofrece demasiadas certidumbres: no hay institución que no sea violenta en esencia (Dickens ya lo sugirió, para que Bellow lo refrendase más tarde) y no existe hombre que no sea corruptible. Pero más allá de la puesta al día moral, las dos historias de Wallander que leí me impresionaron por su convencionalismo. De no ser por lo oscuro del paisaje contemporáneo que transitan, me huelen a retroceso, a marcha atrás: las encuentro infinitamente menores que las ya viejas historias de Hammett, Chandler, Goodis y compañía. Hasta donde alcanzo a ver, para policiales negros con ambición literaria me quedo con las novelas de Richard Price (que acaba de sacar Lush Life, me muero por leerla) y de Dennis Lehane, el autor de Mystic River.

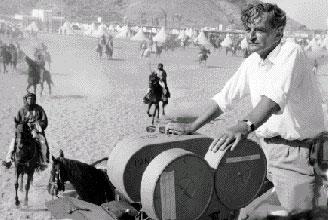

Admito que Wallander es un policía contemporáneo, ciudadano de un mundo que en Estocolmo, Buenos Aires y Nueva York no ofrece demasiadas certidumbres: no hay institución que no sea violenta en esencia (Dickens ya lo sugirió, para que Bellow lo refrendase más tarde) y no existe hombre que no sea corruptible. Pero más allá de la puesta al día moral, las dos historias de Wallander que leí me impresionaron por su convencionalismo. De no ser por lo oscuro del paisaje contemporáneo que transitan, me huelen a retroceso, a marcha atrás: las encuentro infinitamente menores que las ya viejas historias de Hammett, Chandler, Goodis y compañía. Hasta donde alcanzo a ver, para policiales negros con ambición literaria me quedo con las novelas de Richard Price (que acaba de sacar Lush Life, me muero por leerla) y de Dennis Lehane, el autor de Mystic River. Ayer marzo 25 David Lean hubiese cumplido 100 años. Lo recordé por casualidad al chusmear el New Yorker, que incluía un artículo de Anthony Lane sobre el director de algunas de las más grandes películas de la historia del cine: Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai. Citando la biografía de Kevin Brownlow, que me compré en la librería Ocho y Medio de Madrid, el crítico traía a colación estas palabras de Lean sobre su primera experiencia en un cine: "Yo consideraba esa luz como un niño piadoso reaccionaría ante un halo de luz en una catedral. Todavía pienso que se trata de una experiencia con algo de místico. Algo relacionado con cosas prohibidas y secretas". Aun en tiempo de pantallas tan electrónicas como pequeñas (Jon Stewart bromeó al respecto durante la entrega del Oscar, fingiendo ver Lawrence en la pantalla de su teléfono móvil), somos muchos los que todavía entendemos este éxtasis del rayo de luz en la sala oscura: se trata en efecto de un sentimiento místico, de comunión con lo sagrado y también con aquellos que nos acompañan en el viaje, conteniendo el aliento en ese útero que en esencia es el cine.

Ayer marzo 25 David Lean hubiese cumplido 100 años. Lo recordé por casualidad al chusmear el New Yorker, que incluía un artículo de Anthony Lane sobre el director de algunas de las más grandes películas de la historia del cine: Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai. Citando la biografía de Kevin Brownlow, que me compré en la librería Ocho y Medio de Madrid, el crítico traía a colación estas palabras de Lean sobre su primera experiencia en un cine: "Yo consideraba esa luz como un niño piadoso reaccionaría ante un halo de luz en una catedral. Todavía pienso que se trata de una experiencia con algo de místico. Algo relacionado con cosas prohibidas y secretas". Aun en tiempo de pantallas tan electrónicas como pequeñas (Jon Stewart bromeó al respecto durante la entrega del Oscar, fingiendo ver Lawrence en la pantalla de su teléfono móvil), somos muchos los que todavía entendemos este éxtasis del rayo de luz en la sala oscura: se trata en efecto de un sentimiento místico, de comunión con lo sagrado y también con aquellos que nos acompañan en el viaje, conteniendo el aliento en ese útero que en esencia es el cine. Lane recuerda que la célebre elipsis entre el fósforo y el desierto que es uno de los puntos más altos de Lawrence le cambió la vida a muchos, entre ellos a Steven Spielberg. ‘Lawrence, atascado en El Cairo a mitad de la Primera Guerra y consciente de la existencia de un lugar, no muy distante, en el que destino de varias naciones y el suyo propio llegará a fruición, levanta un fósforo encendido y lo sopla. Cortamos, sin más intermedio, al desierto en pleno amanecer, la lenta explosión de oro rojo en el filo del horizonte: Dios encendiendo el primer fósforo del día'. Con este uso tan simple como conmovedor del arte del montaje, David Lean inspiró a muchos que, desde entonces, al igual que aquel inglés perdido en un desierto del alma, seguimos preguntándonos a diario quiénes somos.

Lane recuerda que la célebre elipsis entre el fósforo y el desierto que es uno de los puntos más altos de Lawrence le cambió la vida a muchos, entre ellos a Steven Spielberg. ‘Lawrence, atascado en El Cairo a mitad de la Primera Guerra y consciente de la existencia de un lugar, no muy distante, en el que destino de varias naciones y el suyo propio llegará a fruición, levanta un fósforo encendido y lo sopla. Cortamos, sin más intermedio, al desierto en pleno amanecer, la lenta explosión de oro rojo en el filo del horizonte: Dios encendiendo el primer fósforo del día'. Con este uso tan simple como conmovedor del arte del montaje, David Lean inspiró a muchos que, desde entonces, al igual que aquel inglés perdido en un desierto del alma, seguimos preguntándonos a diario quiénes somos.