Lo primero que pensé cuando me llegó la invitación de la Embajada de los Estados Unidos, fue: alguien se equivocó. ¿Qué tenía que hacer yo en un cóctel de homenaje a Tom Wolfe, uno de los padres del Nuevo Periodismo, el autor de The Right Stuff -su mejor libro, coincido con Rodrigo Fresán- y de La hoguera de las vanidades? Hasta donde sé, no soy ni lo suficientemente notable ni brindo especial lustre a ninguna velada social. (Ni siquiera a mis propios cumpleaños, que deberían tenerme como protagonista.) Lo segundo que me pregunté, una vez que decidí participar -la curiosidad era demasiado fuerte-, fue: ¿qué demonios haré allí? ¿Con qué figurones me veré obligado a intentar conversación, para que nadie descubra que estoy allí en condición de infiltrado, o mejor aun: de polizón?

Llegué cuarenta minutos tarde. Para mi sorpresa, el embajador americano Earl Wayne y Wolfe & Señora seguían en lo alto de la escalera del palacio, recibiendo a los invitados -debo haber sido el último.

Me imaginaba a Wolfe más alto. Pero estuvo a la altura de su leyenda en materia de vestuario. Quizás para mantener el equilibrio, por esas cuestiones de yin/yang, Sheila Wolfe vestía de negro -la sobriedad personificada. Le pregunté a Wolfe cómo lo estaban tratando. ‘Como si fuese de la realeza', respondió. Le dije que a esa altura de su carrera debía estar acostumbrado. Tanto él como Sheila parecían sinceramente atentos, y ciento por ciento interesados en la conversación, a pesar de que ya llevaban mucho de un besamanos que fastidiaría a cualquier mortal. A pesar de su disposición, en ese preciso instante advertí que mi capacidad para la conversación menor se había agotado, murmuré mi agradecimiento por la invitación y les di la espalda, dirigiéndome al salón.

Sí, ya lo sé. Soy un animal.

Al primero que encontré adentro fue a Juan Terranova, uno de los escritores más talentosos de la nueva generación. (Si quieren comprobarlo lean El pornógrafo, o la crónica que tituló La Virgen del Cerro. Por lo demás, nadie que sea fanático de la historieta Nippur de Lagash puede ser un mal escritor.) Al instante se nos sumó Maximiliano Tomás, con quien me había cruzado en las escaleras al llegar. Tomás armó una de las compilaciones que sirvió de cabeza de playa para los narradores de esta generación, llamada La joven guardia, y tiene bajo el ala un primer libro de relatos llamado Amores comunes.

Al primero que encontré adentro fue a Juan Terranova, uno de los escritores más talentosos de la nueva generación. (Si quieren comprobarlo lean El pornógrafo, o la crónica que tituló La Virgen del Cerro. Por lo demás, nadie que sea fanático de la historieta Nippur de Lagash puede ser un mal escritor.) Al instante se nos sumó Maximiliano Tomás, con quien me había cruzado en las escaleras al llegar. Tomás armó una de las compilaciones que sirvió de cabeza de playa para los narradores de esta generación, llamada La joven guardia, y tiene bajo el ala un primer libro de relatos llamado Amores comunes.

Fue maravilloso eso de ir a un cóctel de la Embajada americana para conversar con gente como ellos, llenos de picardía y de una energía contagiosa que invita a conquistar el mundo. Cuando yo tenía su edad, el común de los escritores que eran mis contemporáneos parecía sufrir de una severa constipación. (Que todavía les dura, dicho sea de paso. Más que un estreñimiento, lo que están incubando debe ser un alien al mejor estilo de Giger.) Al rato se acercó Carlos Gamerro, otro de mis escritores argentinos favoritos. Le dije que su artículo sobre el documental Federación, que apareció hace dos semanas en Página 12, me había encantado. Respondió que en realidad no había contado con mucho tiempo para hacerlo. Pensé que Gamerro era de los míos, esa gente que no tolera un elogio y que necesita producir al instante un comentario de autodeprecación. Quizás sea una cuestión generacional. Gamerro debe tener mi edad, aunque no le cuadre la acusación de estreñimiento -la excepción que justifica la regla.

Por allí andaba también Ana María Shua, cuyo libro La sueñera atesoro desde hace décadas. Por un momento creí que la lista de escritores invitados por la Embajada había sido muy sagaz, con la salvedad de quien esto escribe. (Otra excepción que confirma reglas.) También estaba el Embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, cuyo padre, el célebre periodista Jacobo, me acusó en mis comienzos de sufrir de incontinencia tipográfica. Y Ernesto Martelli, director de la edición local de la Rolling Stone, que hace mucho que es mejor que su nave madre americana. Y el hoy animador televisivo Roberto Pettinato, sacándose fotos con Tom Wolfe en un virtual campeonato de vestidores atildados. (Aunque Petti, como apuntó alguien -creo que Terranova- le deba más a David Letterman que a Wolfe.) Todo entre bandejas rebosantes de copas, hors d'oeuvres y servilletitas de papel con el sello de la Embajada, que le producían a uno sensaciones contradictorias al llevárselas a la boca.

A la hora señalada llegaron los discursos. Wolfe estuvo encantador. Recordó su primera visita a la Argentina en el año 2005, dijo que había estado tomando clases de tango con su mujer y que había considerado hacer una demostración en esa oportunidad, hasta que el buen tino le sugirió que Buenos Aires no era el sitio más indicado para semejante debut. Entonces le escuché decir: ‘Un distinguido escritor argentino me preguntó recién cómo me estaban tratando. Le respondí que me sentía parte de la realeza...'

Me cagué de risa. Una vez en mi vida que alguien me trata de ‘distinguido escritor' -Tom Wolfe, nada menos-, tengo que oírlo de labios de alguien que no leyó una sola línea de lo que escribo. En fin, debería estar agradecido. Si Wolfe leyese mis libros seguramente se habría ahorrado el adjetivo.

Pequeñas delicias de la vida del escritor del Tercer Mundo.

¿No se convirtió Shakespeare en Shakespeare mientras trataba de ser Christopher Marlowe? ¿No es evidente que Roberto Arlt quiso escribir La pimpinela escarlata cuando produjo El juguete rabioso? Esta novela no existiría si Arlt no hubiese soñado con escribir un folletín, que se le torció por el camino como a Menard su deseo de concebir una obra maestra.

¿No se convirtió Shakespeare en Shakespeare mientras trataba de ser Christopher Marlowe? ¿No es evidente que Roberto Arlt quiso escribir La pimpinela escarlata cuando produjo El juguete rabioso? Esta novela no existiría si Arlt no hubiese soñado con escribir un folletín, que se le torció por el camino como a Menard su deseo de concebir una obra maestra. Al reivindicar la genialidad de Menard, queriéndolo o no -yo creo que lo hizo adrede, Borges era un perverso-, el narrador convence a la gilada de imitarlo. Y la gilada lo sigue, lo ha seguido desde entonces en una carrera con destino en el fondo del abismo. Lo que queda flotando una vez disipada la polvareda es el mandato al que Menard consagró su vida, más allá del fracaso puntual: se trata de construir una obra interminablemente heroica, impar. ¿Deberíamos entender como casualidad que el cuento que sigue a Menard en el libro Ficciones sea Las ruinas circulares, donde alguien -otro Menard, acaso más exitoso- se dedica a soñar a un hombre "con integridad minuciosa", para "imponerlo a la realidad"? Ese es el proyecto último, en ambos relatos: crear una ficción tan perfecta que adquiera vida propia.

Al reivindicar la genialidad de Menard, queriéndolo o no -yo creo que lo hizo adrede, Borges era un perverso-, el narrador convence a la gilada de imitarlo. Y la gilada lo sigue, lo ha seguido desde entonces en una carrera con destino en el fondo del abismo. Lo que queda flotando una vez disipada la polvareda es el mandato al que Menard consagró su vida, más allá del fracaso puntual: se trata de construir una obra interminablemente heroica, impar. ¿Deberíamos entender como casualidad que el cuento que sigue a Menard en el libro Ficciones sea Las ruinas circulares, donde alguien -otro Menard, acaso más exitoso- se dedica a soñar a un hombre "con integridad minuciosa", para "imponerlo a la realidad"? Ese es el proyecto último, en ambos relatos: crear una ficción tan perfecta que adquiera vida propia.

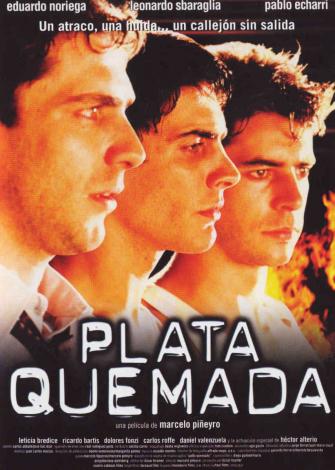

Si hubiese respetado las formas de la novela, Plata quemada se habría convertido en una película ‘rara', en el mismo sentido de la literatura ‘rara' que nos conminan a escribir. Parafraseando a Brecht, ¿qué hubiese sido más delito: suscribir una película ‘rara', políticamente correcta en el sentido alentado por la policía cultural, o una película que narra sin complejos una historia en la que todo el mundo carece de integridad -los funcionarios, la policía, los periodistas, los psiquiatras, la turba ávida de sangre- salvo sus protagonistas, que para mayor dato son ladrones, asesinos, drogadictos, homosexuales -y están enamorados?

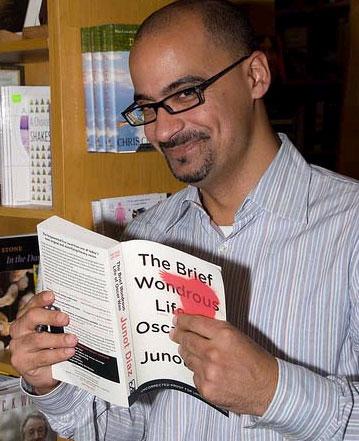

Si hubiese respetado las formas de la novela, Plata quemada se habría convertido en una película ‘rara', en el mismo sentido de la literatura ‘rara' que nos conminan a escribir. Parafraseando a Brecht, ¿qué hubiese sido más delito: suscribir una película ‘rara', políticamente correcta en el sentido alentado por la policía cultural, o una película que narra sin complejos una historia en la que todo el mundo carece de integridad -los funcionarios, la policía, los periodistas, los psiquiatras, la turba ávida de sangre- salvo sus protagonistas, que para mayor dato son ladrones, asesinos, drogadictos, homosexuales -y están enamorados? ¿No se preguntaron por qué los cuestionamientos sobre esta dificultad de narrar que nos aquejaría, nunca afligen a los narradores del mundo sajón? Allí brotan talentos nuevos debajo de las piedras, gente que narra como quien respira, sin exhibir el menor complejo: Jonathan Franzen, Michael Chabon, Jonathan Lethem, Gary Shteyngart... El Pulitzer de este año lo ganó Junot Díaz, nacido dominicano, por una obra que habla de una familia dominicana. Eso sí, la escribió en inglés, con argumento y con intriga. Si la hubiese escrito en español lo habrían ignorado hasta en su país natal.

¿No se preguntaron por qué los cuestionamientos sobre esta dificultad de narrar que nos aquejaría, nunca afligen a los narradores del mundo sajón? Allí brotan talentos nuevos debajo de las piedras, gente que narra como quien respira, sin exhibir el menor complejo: Jonathan Franzen, Michael Chabon, Jonathan Lethem, Gary Shteyngart... El Pulitzer de este año lo ganó Junot Díaz, nacido dominicano, por una obra que habla de una familia dominicana. Eso sí, la escribió en inglés, con argumento y con intriga. Si la hubiese escrito en español lo habrían ignorado hasta en su país natal. Nosotros mismos, que estamos lejos de ser el común denominador en materia cultural, buscamos verdad ya no en los narradores que escriben en nuestro idioma sino en otra parte: en los clásicos o los que escriben en otra lengua (como en la época de Roberto Arlt, nos inspiran más las traducciones que los textos originales), pero también en los noticieros y en los diarios, en los libros de no ficción, de ciencia o de ensayo, en la ficcionalización de historias verdaderas. No sorprende que en los últimos años el cine de la Argentina haya sido pobre en materia de ficción y rico en documentales. Nuestras películas indispensables del inicio del siglo XXI son Pulqui o M, y no sus contrapartes ficcionales.

Nosotros mismos, que estamos lejos de ser el común denominador en materia cultural, buscamos verdad ya no en los narradores que escriben en nuestro idioma sino en otra parte: en los clásicos o los que escriben en otra lengua (como en la época de Roberto Arlt, nos inspiran más las traducciones que los textos originales), pero también en los noticieros y en los diarios, en los libros de no ficción, de ciencia o de ensayo, en la ficcionalización de historias verdaderas. No sorprende que en los últimos años el cine de la Argentina haya sido pobre en materia de ficción y rico en documentales. Nuestras películas indispensables del inicio del siglo XXI son Pulqui o M, y no sus contrapartes ficcionales. ¿No nos convocan a darnos por felices en el arenero del suplemento cultural, aun cuando signifique que lo que hacemos ya no produce olas sobre el mundo del que habla el resto del diario? ("Un mundo que no huele bien, pero es el mundo en que usted vive", dice Chandler en El simple arte de matar.) ¿No se nos sugiere que celebremos porque se nos publica en casas marginales o en las colecciones ‘de prestigio' que las editoriales grandes crean a nuestra medida -y que nunca son bien exhibidas en las librerías, y a las que no se publicita?

¿No nos convocan a darnos por felices en el arenero del suplemento cultural, aun cuando signifique que lo que hacemos ya no produce olas sobre el mundo del que habla el resto del diario? ("Un mundo que no huele bien, pero es el mundo en que usted vive", dice Chandler en El simple arte de matar.) ¿No se nos sugiere que celebremos porque se nos publica en casas marginales o en las colecciones ‘de prestigio' que las editoriales grandes crean a nuestra medida -y que nunca son bien exhibidas en las librerías, y a las que no se publicita?