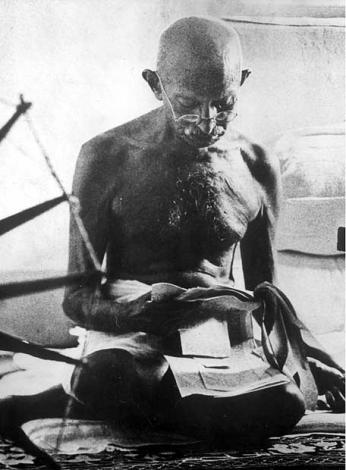

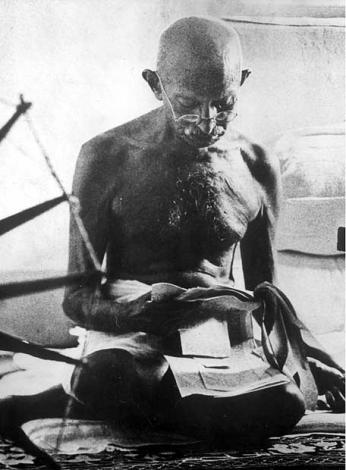

Si educásemos a nuestros hijos para ser crueles y despiadados, les iría mejor en este mundo que si emulasen a Gandhi. La cuestión, mis queridos Hamlets, debería entonces plantearse así: ¿vamos a ser lo que esta sociedad pretende que seamos, o más bien a no ser dóciles, presentándole en cambio nuestros propios términos? Porque, seamos sinceros, la mejor manera de formar a nuestros hijos para que ‘triunfen' en este sistema -adicto al lucro, fóbico al dolor- sería mandarlos a una escuela de mercenarios. De ese modo aprenderían a administrar la violencia que de otra forma recibirían (este es un mundo que enseña a pegar para que no te peguen, y a explotar para no ser explotado), y además a hacerlo por dinero, con lo cual satisfarían las columnas vertebrales de lo que hoy demanda vivir: hacerles a los demás lo que no quiero que me hagan, y forrarme en el proceso.

Si educásemos a nuestros hijos para ser crueles y despiadados, les iría mejor en este mundo que si emulasen a Gandhi. La cuestión, mis queridos Hamlets, debería entonces plantearse así: ¿vamos a ser lo que esta sociedad pretende que seamos, o más bien a no ser dóciles, presentándole en cambio nuestros propios términos? Porque, seamos sinceros, la mejor manera de formar a nuestros hijos para que ‘triunfen' en este sistema -adicto al lucro, fóbico al dolor- sería mandarlos a una escuela de mercenarios. De ese modo aprenderían a administrar la violencia que de otra forma recibirían (este es un mundo que enseña a pegar para que no te peguen, y a explotar para no ser explotado), y además a hacerlo por dinero, con lo cual satisfarían las columnas vertebrales de lo que hoy demanda vivir: hacerles a los demás lo que no quiero que me hagan, y forrarme en el proceso.

Más allá de las dificultades que entraña practicar la bondad en un mundo que ya no sabe leer un gesto desinteresado, ser bueno presenta sus propias trampas. Quiero decir: ser bueno no es fácil, o al menos no estamos del todo preparados para ello. ¿Quién no ha tolerado infinitas afrentas, preguntándose si no sería más conveniente y justo reaccionar, devolviendo la misma moneda con que le han pagado? (Y a menudo devolviéndola, para arrepentirse de inmediato por haber caido en la trampa.) ¿Cuántas veces, pretendiendo hacer un bien, terminamos produciendo un hecho indeseado, o lastimando a alguien que no se lo merecía? Me refiero a aquella verdad a la que alude la célebre frase sobre las buenas intenciones y el camino al infierno. O sea que no basta con desear hacer el bien, y ni siquiera con hacerlo: al bien, ay, además habría que hacerlo bien.

Esa es la tentación. Pensar en el bien a partir de sus resultados. Porque si el bien que querríamos hacer no engendra la paga soñada -siendo recibido positivamente, transformando la realidad, granjeándonos gratitud o al menos buena voluntad-, la iniciativa quedaría viciada de nulidad. ¿Para qué ser bueno si no puedo hacer el bien, o si ni siquiera obtendré felicitaciones a cambio?

La única respuesta que tengo desafía la lógica utilitarista de este mundo. ¿Por qué ser buena gente? Porque sí. Porque puedo.

He ahí el quid. ‘La bondad, como la maldad, implica libertad', escribió aquí mismo Moneda. Mayté también subrayó la médula del asunto: se trata de la posibilidad de elegir. Puedo elegir el camino de la maldad y de la autosatisfacción, que sin dudas estará lleno de recompensas. Puedo elegir un camino intermedio, más bien neutro: ser bueno mientras las circunstancias lo permiten, y ser mezquino -como la gran mayoría- cuando sentimos que no nos queda otra, a riesgo de enajenarnos del mundo. El problema con esta vía es que produce el mismo efecto que la abstención en las elecciones, o de los votos en blanco: termina favoreciendo precisamente a aquellos a quienes no queríamos apoyar, y dejando a los que al menos nos caían simpáticos en la peor de las orfandades.

Y por supuesto, está el camino que entraña tratar de ser -porque nadie lo es naturalmente, porque serlo supone esfuerzo-, tratar de ser, insisto, buena gente. Este es el camino más escarpado, sin dudas. Y el más solitario. Yo creo, como Sara Franklin, que todo lo que necesito saber para ser buena gente está inscripto de una forma u otra en el mundo natural del que alguna vez salimos, y en el universo del que formamos parte aunque vivamos ignorándolo. Pero a diferencia de ella, no creo que podamos ‘programarnos' para ser buenos. Sí es posible programarse para el mal, o al menos para el egoísmo: para responder a esa ‘programación' que mamamos desde la cuna, todo lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por la corriente. En cambio ser buena gente implica lo contrario de dejarse llevar. Para ser buena gente hay que pensar, y calibrar cada acto, y finalmente -porque de eso se trata- elegir. Sin pensar en el resultado. Hacer lo que sentimos que debemos hacer, porque sí. Porque podemos. ¡Porque queremos!

No debería ser tan difícil, a fin de cuentas. Pasa por tratar de ser honestos con nosotros mismos, y manejar la verdad con la mayor delicadeza posible. Del mismo modo en que el universo debería sernos un libro abierto, todo lo que urge saber al respecto ya ha sido expresado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dicen que dijo alguien alguna vez. O para ponerlo de un modo más práctico y menos pasible de ser acusado de lirismo: no hagas a otro lo que no te gustarían que te hicieran. O si prefieren, por la positiva: tratá de hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Más claro, imposible.

Aunque no se perciba de inmediato, aunque no parezca hacer mella en la trama del universo, ser buena gente marca la diferencia. Quizás no veamos los resultados, pero ni falta que hace. Imagino que el ingeniero que diseñó al robot en la ficción de Wall-E no pensó en todas las implicancias de ese acto. Sin embargo Wall-E, cuya función estricta era la de recoger y compactar basura, descubre que puede hacer algo distinto de aquello para que lo habían programado: por ejemplo -nada más y nada menos- defender la vida, encarnada por ese brote verde que surgió en medio de una Tierra devastada. Y un dato insoslayable: sólo se da cuenta de la importancia de defender la vida una vez que lo inspira el amor de Eve.

Ser mala gente no cuesta nada, sólo hace falta imitar al resto. La imitación repetida ad infinitum no inspira a nadie. Pero ser buena gente inspira, como sólo lo hacen las decisiones tomadas con absoluta libertad.

Tarde o temprano, nuestras obras hablarán por nosotros.

Gracias a todos por ayudarme a pensar. A Serpiente Suya, a Valeria, a Eduardo Varas, a Armstrongfl, a Sara Franklin y a Moneda. Gracias a Patto, a Marciano, a Alba, a Dagar y a Majo. Gracias a Aspasia, a Daniel, a Amalia, a Mayté. ¿Dieciséis personas, cada una en su país y en su circunstancia, dedicadas durante una semana a pensar sobre la posibilidad de la bondad? Hay milagros que se obran con menos energía.

Gracias a todos por ayudarme a pensar. A Serpiente Suya, a Valeria, a Eduardo Varas, a Armstrongfl, a Sara Franklin y a Moneda. Gracias a Patto, a Marciano, a Alba, a Dagar y a Majo. Gracias a Aspasia, a Daniel, a Amalia, a Mayté. ¿Dieciséis personas, cada una en su país y en su circunstancia, dedicadas durante una semana a pensar sobre la posibilidad de la bondad? Hay milagros que se obran con menos energía.

¿Qué trataba de decirte, hija mía? Empecé diciéndote que es difícil ser buena gente en este mundo. Termino diciéndote que es coherente que así sea, porque no hay nada bueno en este mundo -desde el David de Miguel Ángel a la justicia verdadera- que se obtenga sin esfuerzo.

Perdón que insista, pero me temo que no han visto nunca The Wire y debo decirles que se están perdiendo algo grande. Más allá de la piel del policial, The Wire es lo que escribirían grandes como Dostoievski y Victor Hugo si resucitasen hoy: un relato vasto y profundo sobre lo que significa, y por ende sobre el precio que entraña, vivir en una gran ciudad capitalista, cuyas instituciones son ante todo máquinas de impedir. Donde el policía no puede hacer su trabajo porque no hay presupuesto. Donde el trabajador pierde su puesto a causa de la crisis económica, o su casa al no poder pagar su hipoteca. Donde el periodista no puede informar, porque escribe en un medio que sólo produce espectáculo para la masa que no discrimina. Donde el maestro no puede enseñar, porque sus alumnos no tienen más perspectiva de futuro que vender droga en las esquinas.

Perdón que insista, pero me temo que no han visto nunca The Wire y debo decirles que se están perdiendo algo grande. Más allá de la piel del policial, The Wire es lo que escribirían grandes como Dostoievski y Victor Hugo si resucitasen hoy: un relato vasto y profundo sobre lo que significa, y por ende sobre el precio que entraña, vivir en una gran ciudad capitalista, cuyas instituciones son ante todo máquinas de impedir. Donde el policía no puede hacer su trabajo porque no hay presupuesto. Donde el trabajador pierde su puesto a causa de la crisis económica, o su casa al no poder pagar su hipoteca. Donde el periodista no puede informar, porque escribe en un medio que sólo produce espectáculo para la masa que no discrimina. Donde el maestro no puede enseñar, porque sus alumnos no tienen más perspectiva de futuro que vender droga en las esquinas.

Ya sé: en Moore y la bondad. En mi último viaje a Londres me compré un libro que en realidad es una larga entrevista al escritor: The Extraordinary Works of Alan Moore (George Khoury, 2003). Releyendo partes después de releer Watchmen, me encontré con las siguientes declaraciones del maestro: "Creo que ser Superman -me refiero a ser un superhombre de verdad- no pasa por tener poderes especiales. Nosotros ya tenemos poderes. Todos nosotros poseemos habilidades increíbles, talentos con los que podemos lograr cosas milagrosas. Quiero decir, la mayoría de nosotros tiene estos poderes y aun así no hacemos nada: nos tiramos en el sillón a ver TV, bebemos cerveza hasta perder la noción -y si tuviésemos el poder de volar o el de la invulnerabilidad, probablemente nos tiraríamos igual en el sillón a ver TV y tomar cerveza".

Ya sé: en Moore y la bondad. En mi último viaje a Londres me compré un libro que en realidad es una larga entrevista al escritor: The Extraordinary Works of Alan Moore (George Khoury, 2003). Releyendo partes después de releer Watchmen, me encontré con las siguientes declaraciones del maestro: "Creo que ser Superman -me refiero a ser un superhombre de verdad- no pasa por tener poderes especiales. Nosotros ya tenemos poderes. Todos nosotros poseemos habilidades increíbles, talentos con los que podemos lograr cosas milagrosas. Quiero decir, la mayoría de nosotros tiene estos poderes y aun así no hacemos nada: nos tiramos en el sillón a ver TV, bebemos cerveza hasta perder la noción -y si tuviésemos el poder de volar o el de la invulnerabilidad, probablemente nos tiraríamos igual en el sillón a ver TV y tomar cerveza". Este tipo de crímenes me estremece el alma. Es que a diferencia de otros delitos, estos casos en que una figura presuntamente benefactora -padre o madre, cura o psicólogo, tutor o maestro- abusan de la debilidad de quien está a su cargo o se les acerca en busca de ayuda, me parecen de una saña inenarrable. Más allá del daño puntual, le amputan a la víctima la posibilidad de creer en el bien; desde la caída en adelante, recelarán sin duda de la mano tendida de cualquier samaritano. No es casual que uno de los hombres arrestados en la causa sea una vieja víctima del mismo círculo, reconvertido en reclutador de inocentes. ¿Qué otro grupo lo aceptaría, se habrá preguntado esta pobre criatura miles de veces, después de haber sido convertido también él en monstruo?

Este tipo de crímenes me estremece el alma. Es que a diferencia de otros delitos, estos casos en que una figura presuntamente benefactora -padre o madre, cura o psicólogo, tutor o maestro- abusan de la debilidad de quien está a su cargo o se les acerca en busca de ayuda, me parecen de una saña inenarrable. Más allá del daño puntual, le amputan a la víctima la posibilidad de creer en el bien; desde la caída en adelante, recelarán sin duda de la mano tendida de cualquier samaritano. No es casual que uno de los hombres arrestados en la causa sea una vieja víctima del mismo círculo, reconvertido en reclutador de inocentes. ¿Qué otro grupo lo aceptaría, se habrá preguntado esta pobre criatura miles de veces, después de haber sido convertido también él en monstruo? De hecho, como viene sucediendo hasta aquí, el nombre de Moore ni siquiera figura en las películas inspiradas en sus libros. Todo indica que esta tampoco será la excepción -la semana pasada leí declaraciones suyas en las que despreciaba a Snyder porque 300 le parece ‘fascista'-, pero al menos el dibujante Dave Gibbons está entusiasmadísimo. Tanto como aquellos que hemos visto las primeras imágenes, vale acotar. Es verdad que 300 es fascistoide, pero en todo caso lo es en la medida en que reproduce fielmente la historieta original de Frank Miller. Con un poco de suerte, Snyder será tan fiel a Watchmen como lo fue a 300 en su oportunidad.

De hecho, como viene sucediendo hasta aquí, el nombre de Moore ni siquiera figura en las películas inspiradas en sus libros. Todo indica que esta tampoco será la excepción -la semana pasada leí declaraciones suyas en las que despreciaba a Snyder porque 300 le parece ‘fascista'-, pero al menos el dibujante Dave Gibbons está entusiasmadísimo. Tanto como aquellos que hemos visto las primeras imágenes, vale acotar. Es verdad que 300 es fascistoide, pero en todo caso lo es en la medida en que reproduce fielmente la historieta original de Frank Miller. Con un poco de suerte, Snyder será tan fiel a Watchmen como lo fue a 300 en su oportunidad. Si educásemos a nuestros hijos para ser crueles y despiadados, les iría mejor en este mundo que si emulasen a Gandhi. La cuestión, mis queridos Hamlets, debería entonces plantearse así: ¿vamos a ser lo que esta sociedad pretende que seamos, o más bien a no ser dóciles, presentándole en cambio nuestros propios términos? Porque, seamos sinceros, la mejor manera de formar a nuestros hijos para que ‘triunfen' en este sistema -adicto al lucro, fóbico al dolor- sería mandarlos a una escuela de mercenarios. De ese modo aprenderían a administrar la violencia que de otra forma recibirían (este es un mundo que enseña a pegar para que no te peguen, y a explotar para no ser explotado), y además a hacerlo por dinero, con lo cual satisfarían las columnas vertebrales de lo que hoy demanda vivir: hacerles a los demás lo que no quiero que me hagan, y forrarme en el proceso.

Si educásemos a nuestros hijos para ser crueles y despiadados, les iría mejor en este mundo que si emulasen a Gandhi. La cuestión, mis queridos Hamlets, debería entonces plantearse así: ¿vamos a ser lo que esta sociedad pretende que seamos, o más bien a no ser dóciles, presentándole en cambio nuestros propios términos? Porque, seamos sinceros, la mejor manera de formar a nuestros hijos para que ‘triunfen' en este sistema -adicto al lucro, fóbico al dolor- sería mandarlos a una escuela de mercenarios. De ese modo aprenderían a administrar la violencia que de otra forma recibirían (este es un mundo que enseña a pegar para que no te peguen, y a explotar para no ser explotado), y además a hacerlo por dinero, con lo cual satisfarían las columnas vertebrales de lo que hoy demanda vivir: hacerles a los demás lo que no quiero que me hagan, y forrarme en el proceso. Gracias a todos por ayudarme a pensar. A Serpiente Suya, a Valeria, a Eduardo Varas, a Armstrongfl, a Sara Franklin y a Moneda. Gracias a Patto, a Marciano, a Alba, a Dagar y a Majo. Gracias a Aspasia, a Daniel, a Amalia, a Mayté. ¿Dieciséis personas, cada una en su país y en su circunstancia, dedicadas durante una semana a pensar sobre la posibilidad de la bondad? Hay milagros que se obran con menos energía.

Gracias a todos por ayudarme a pensar. A Serpiente Suya, a Valeria, a Eduardo Varas, a Armstrongfl, a Sara Franklin y a Moneda. Gracias a Patto, a Marciano, a Alba, a Dagar y a Majo. Gracias a Aspasia, a Daniel, a Amalia, a Mayté. ¿Dieciséis personas, cada una en su país y en su circunstancia, dedicadas durante una semana a pensar sobre la posibilidad de la bondad? Hay milagros que se obran con menos energía. Digamos que la habilidad de Batman para burlar la ley inspira las acciones de su gemelo maligno, el Joker (Heath Ledger): ‘Tú me completas', le dice el Joker imitando al Tom Cruise de Jerry Maguire, a sabiendas que la frase encapsula todo lo que George Bush y Osama bin Laden tienen para decirse. Este Joker es el psicópata más perturbador del cine desde el Hannibal Lecter de The Silence of the Lambs. Lo que más le divierte de su proceder es la manera en que desnuda la hipocresía del enmascarado: la mera existencia de Batman es la prueba de la ineficacia de las instituciones, y sus presuntos códigos huelen más a justificación que a creencia verdadera. Por ejemplo la negativa a matar, tal como la establecía ya Batman Begins cuando el protagonista decía al villano: ‘No voy a matarte, pero tampoco te salvaré'. Los carceleros de Abu Ghraib tampoco matan. Lo hacen todo excepto eso, en nombre de unos fines que justifican (casi) todos los medios.

Digamos que la habilidad de Batman para burlar la ley inspira las acciones de su gemelo maligno, el Joker (Heath Ledger): ‘Tú me completas', le dice el Joker imitando al Tom Cruise de Jerry Maguire, a sabiendas que la frase encapsula todo lo que George Bush y Osama bin Laden tienen para decirse. Este Joker es el psicópata más perturbador del cine desde el Hannibal Lecter de The Silence of the Lambs. Lo que más le divierte de su proceder es la manera en que desnuda la hipocresía del enmascarado: la mera existencia de Batman es la prueba de la ineficacia de las instituciones, y sus presuntos códigos huelen más a justificación que a creencia verdadera. Por ejemplo la negativa a matar, tal como la establecía ya Batman Begins cuando el protagonista decía al villano: ‘No voy a matarte, pero tampoco te salvaré'. Los carceleros de Abu Ghraib tampoco matan. Lo hacen todo excepto eso, en nombre de unos fines que justifican (casi) todos los medios.