Me quedé colgado del artículo que el dominical de El País dedicó a la música con que los militares de Guantánamo torturan a sus prisioneros. Basándose en información que Clive Stafford Smith difundió en The Guardian y textos que en la web difundieron New Statement y MotherJones (vayan a MotherJones.com, cliqueen Torture Playlist), el periodista Toni García -casi homónimo de un personaje de Juan Sasturain- sostiene que los militares estadounidenses atormentaban a sus prisioneros sometiéndolos a repeticiones interminables de Born in the USA, la canción del dinosaurio Barney, temas de Britney y Cristina Aguilera y páginas aguerridas de Metallica y Rage Against the Machine.

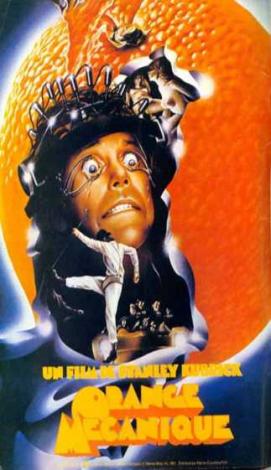

Está claro que cualquier estímulo reprisado hasta el hartazgo puede convertirse en tortura.  Ya lo contaba Kubrick en la versión fílmica de La naranja mecánica, donde al caer en manos de la ley el pobre Alex (Malcolm McDowell) recibe sobredosis de Beethoven que terminan conviertiendo la música del excelso alemán en una ordalía sin fin. El principio de la repetición es tan independiente de la calidad y dirección de la música, que hasta vocales opositores a la América republicana -como Springsteen, como Rage Against the Machine- pueden ser utilizados como arma en manos de aquellos a quienes detestan.

Ya lo contaba Kubrick en la versión fílmica de La naranja mecánica, donde al caer en manos de la ley el pobre Alex (Malcolm McDowell) recibe sobredosis de Beethoven que terminan conviertiendo la música del excelso alemán en una ordalía sin fin. El principio de la repetición es tan independiente de la calidad y dirección de la música, que hasta vocales opositores a la América republicana -como Springsteen, como Rage Against the Machine- pueden ser utilizados como arma en manos de aquellos a quienes detestan.

Sin ánimo de banalizar las violaciones de los derechos humanos que son la esencia de Guantánamo, creo que a ninguno de nosotros nos costaría nada intuir lo que se siente ante la omnipresencia de un estímulo. En algún sentido, la entera sociedad de consumo oficia como versión light de Guantánamo: cuando nos quiere vender algo, nos taladra el cerebro día y noche con su musiquita hasta crear necesidad de aquello que, hasta entonces, no éramos conscientes de necesitar. (Por algo una de las músicas preferidas de los torturadores de Gitmo es el jingle de una comida para gatos: ¿quién está libre de haber sentido náusea ante una publicidad repetida ad infinitum?) Y aunque uno se encierre en su casa y cierre además las ventanas virtuales que el sistema abre en livings y estudios (hablo de la radio, de la TV, de internet), ni siquiera así estaremos a salvo, porque los vecinos siguen con sus ventanas abiertas de par en par y la música que ellos escuchan atravesará nuestros muros lo queramos o no. E incluso en el caso de que nuestros vecinos sean sordos, bastará con que llamemos a cualquier empresa -desde un banco hasta una pizzería-, para que el fenómeno del ‘llamado en espera' nos deje en compañía del hit del momento, en versión ringtone.

Resignémonos: no hay forma de escapar al hit del momento -¡y mucho menos en verano!

Como humilde forma de manifestar empatía con tantas víctimas, incluiré a continuación un Top Ten de músicas que me torturan aun cuando escuche apenas unos pocos compases.

-

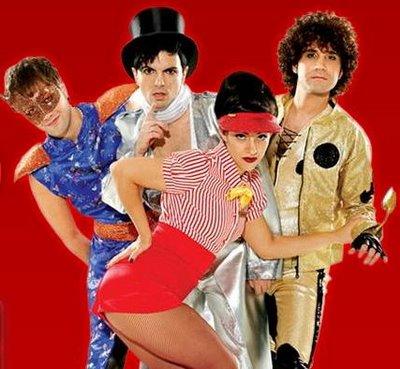

Cualquier cosa de la banda argentina Miranda. Por más que la intelligenzia crítica pretenda que son geniales, por irónicos, sigo creyendo que son un crimen contra el oído. (En el libro Espíritu de simetría que compila sus artículos, Angel Faretta cita a Claude Chabrol diciendo: ‘El crítico debe imponer lo que es bueno. Y para imponerlo, todo, absolutamente todo, es bueno. Comprendidos los insultos a aquellos que los merezcan'. Al menos para mí, Miranda se merece todos los insultos.)

-

Cualquier cosa de la banda argentina Vilma Palma e Vampiros, como mis amigos ecuatorianos saben bien.

-

Aunque me produce escalofríos coincidir en algo con torturadores, creo que el dinosaurio Barney -su existencia toda, más allá de sus canciones- es más insoportable que el potro o la horca caudina.

-

Mika.

-

Lo que muchos argentinos entienden por cumbia. En el microclima del progresismo local queda bien decir que a uno le gusta la cumbia (ese chi chiqui chi que mana a todo volumen de tantos autos con los que uno coincide tristemente en un semáforo), pero a esta altura de mi vida mis oídos se niegan a encontrarle otro valor más allá del político-sociológico.

-

Ricardo Arjona. Los presos de Guantánamo deberían dar gracias al cielo de que los yanquis no lo conozcan.

Habrán notado que prometí un Top Ten y sólo mencioné seis cosas. Los cuatro puestos restantes de la lista se los cedo a ustedes.

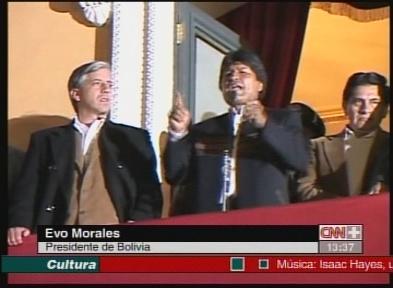

También suele tildarse de ‘anacrónica' la actuación de la Justicia en materia de derechos humanos. ¡Evo Morales es para ellos un anacronismo vivo! Y del mismo modo consideran ‘anacrónica' toda defensa de las ideologías -así, en un plural tan preciso como maravilloso-, en tanto datarían de un tiempo en que todavía eran útiles, o sea de los momentos postreros de la Historia, previos al triunfo ¿indiscutido? del sistema capitalista y la consagración del Discurso Único. Si de algo sirven los diarios de estos días (¡Beijing! ¡Osetia!) es para demostrarnos no sólo que la Historia prosigue, mal que le pese a Fukuyama, sino también que está muy pero muy lejos de convertirse en un monólogo.

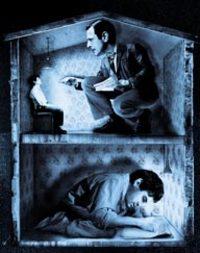

También suele tildarse de ‘anacrónica' la actuación de la Justicia en materia de derechos humanos. ¡Evo Morales es para ellos un anacronismo vivo! Y del mismo modo consideran ‘anacrónica' toda defensa de las ideologías -así, en un plural tan preciso como maravilloso-, en tanto datarían de un tiempo en que todavía eran útiles, o sea de los momentos postreros de la Historia, previos al triunfo ¿indiscutido? del sistema capitalista y la consagración del Discurso Único. Si de algo sirven los diarios de estos días (¡Beijing! ¡Osetia!) es para demostrarnos no sólo que la Historia prosigue, mal que le pese a Fukuyama, sino también que está muy pero muy lejos de convertirse en un monólogo. Leyendo el texto de la obra, sentí la misma inquietud del interrogador Tupolski frente a los cuentos de Katurian: me pregunté de manera incesante cuál era su tema. ¿La cuestión de la libertad de expresión bajo un sistema opresivo? ¿La crítica a una sociedad paternalista que de una manera u otra nos convierte a todos en (ex) niños abusados? ¿Una reflexión sobre la compulsión de todo creador, que privilegia la supervivencia de su obra a cualquier lazo humano? ¿Todo lo anterior a la vez? ¿O era apenas un endeble andamio teatral que McDonagh utilizaba para shockear al espectador -la experiencia de ver Pillowman es fuerte- mientras vierte sus propias, ominosas historias por la boca abierta del público, a la manera del aceite de ricino con que se forzaba a los niños de antaño -por su (presunto) bien?

Leyendo el texto de la obra, sentí la misma inquietud del interrogador Tupolski frente a los cuentos de Katurian: me pregunté de manera incesante cuál era su tema. ¿La cuestión de la libertad de expresión bajo un sistema opresivo? ¿La crítica a una sociedad paternalista que de una manera u otra nos convierte a todos en (ex) niños abusados? ¿Una reflexión sobre la compulsión de todo creador, que privilegia la supervivencia de su obra a cualquier lazo humano? ¿Todo lo anterior a la vez? ¿O era apenas un endeble andamio teatral que McDonagh utilizaba para shockear al espectador -la experiencia de ver Pillowman es fuerte- mientras vierte sus propias, ominosas historias por la boca abierta del público, a la manera del aceite de ricino con que se forzaba a los niños de antaño -por su (presunto) bien? Una vez copié la cabeza del David de Miguel Ángel, inspirándome en la foto de un libro que mis abuelos habían traído de Italia. Para ser sincero, estaba orgulloso del dibujo. Me había dado mucho trabajo: ¡tantos ricitos en esa cabeza de mármol! Se ve que mi madre también estaba orgullosa, porque en una reunión se lo mostró a sus amigos y uno de ellos, Felipe, el ingeniero, emitió el siguiente dictamen: ‘Esta parte está bárbara', dijo, aludiendo al rostro -la parte por la que siempre empiezo a dibujar. ‘Pero acá se empezó a cansar', dijo, señalando la parte superior de la cabellera. ‘Y a esta altura -concluyó, mostrándole a mi madre los ricitos de la nuca- ya estaba hinchado las pelotas'.

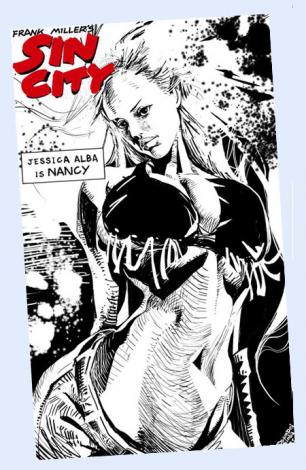

Una vez copié la cabeza del David de Miguel Ángel, inspirándome en la foto de un libro que mis abuelos habían traído de Italia. Para ser sincero, estaba orgulloso del dibujo. Me había dado mucho trabajo: ¡tantos ricitos en esa cabeza de mármol! Se ve que mi madre también estaba orgullosa, porque en una reunión se lo mostró a sus amigos y uno de ellos, Felipe, el ingeniero, emitió el siguiente dictamen: ‘Esta parte está bárbara', dijo, aludiendo al rostro -la parte por la que siempre empiezo a dibujar. ‘Pero acá se empezó a cansar', dijo, señalando la parte superior de la cabellera. ‘Y a esta altura -concluyó, mostrándole a mi madre los ricitos de la nuca- ya estaba hinchado las pelotas'. Nunca dejé de apreciar ese arte, que sigo considerando tan difícil como magnífico. Con el tiempo me sedujeron Pratt, Frank Miller y muchos de los ilustradores de las historietas de Alan Moore: Dave Gibbons, Brian Bolland, Kevin O'Neill...

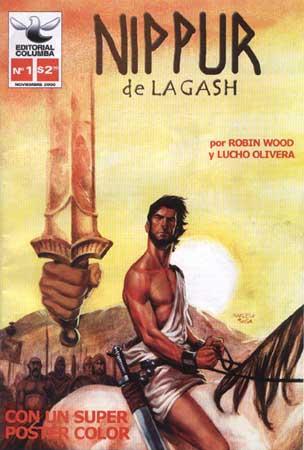

Nunca dejé de apreciar ese arte, que sigo considerando tan difícil como magnífico. Con el tiempo me sedujeron Pratt, Frank Miller y muchos de los ilustradores de las historietas de Alan Moore: Dave Gibbons, Brian Bolland, Kevin O'Neill... Yo dibujaba muy bien cuando era pequeño. Me gustaban tanto los libros -los ilustrados, en este caso- y las historietas, que no me sorprende que le haya dedicado al dibujo tantas horas de mi vida. Si no estaba durmiendo o en clase (y a veces, también en clase), me la pasaba todo el tiempo haciendo alguna de estas tres cosas: leyendo, viendo TV o dibujando. Todavía conservo enormes blocks de hojas (que en realidad tías y abuelas preservaron en su momento por mí), llenos de originales y también de copias: mucho Batman, mucho Robin Hood, mucho Nippur de Lagash. Así como en su momento escribía y encuadernaba mis propias novelitas, hacía lo mismo con mis historietas.

Yo dibujaba muy bien cuando era pequeño. Me gustaban tanto los libros -los ilustrados, en este caso- y las historietas, que no me sorprende que le haya dedicado al dibujo tantas horas de mi vida. Si no estaba durmiendo o en clase (y a veces, también en clase), me la pasaba todo el tiempo haciendo alguna de estas tres cosas: leyendo, viendo TV o dibujando. Todavía conservo enormes blocks de hojas (que en realidad tías y abuelas preservaron en su momento por mí), llenos de originales y también de copias: mucho Batman, mucho Robin Hood, mucho Nippur de Lagash. Así como en su momento escribía y encuadernaba mis propias novelitas, hacía lo mismo con mis historietas. Mi cuestionamiento de ayer no pasaba por la búsqueda de una escuela ideal para el niño por venir. No tengo apuro en encontrar un establecimiento puntual años antes de tiempo: Mayte querida, ¡yo no soy la Charlotte de Sex & The City! Lo mío, en todo caso, era una ansiedad más general; un planteo sobre el mundo de hoy, en la medida en que permea a todas las instituciones -desde las formales, como las escuelas, hasta las informales como la amistad- que existen en su seno. Repito, pues, la pregunta inicial: ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño hoy, en este mundo en general y este país en particular? Y agrego, a modo de precisión: ¿cómo lograr que un niño de hoy se sienta parte de este mundo, de esta sociedad que le tocó en suerte, sin que resulte corrompido por ella y mellado por sus desvalores?

Mi cuestionamiento de ayer no pasaba por la búsqueda de una escuela ideal para el niño por venir. No tengo apuro en encontrar un establecimiento puntual años antes de tiempo: Mayte querida, ¡yo no soy la Charlotte de Sex & The City! Lo mío, en todo caso, era una ansiedad más general; un planteo sobre el mundo de hoy, en la medida en que permea a todas las instituciones -desde las formales, como las escuelas, hasta las informales como la amistad- que existen en su seno. Repito, pues, la pregunta inicial: ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño hoy, en este mundo en general y este país en particular? Y agrego, a modo de precisión: ¿cómo lograr que un niño de hoy se sienta parte de este mundo, de esta sociedad que le tocó en suerte, sin que resulte corrompido por ella y mellado por sus desvalores? Peor aún: cuando la gente repite los argumentos que les bajan desde los medios a la manera de los loros -esto es, sin estar en condiciones de dar razón de lo que dicen-, la verdad vuelve a recibir otra estocada. Yo tengo claro, por ejemplo, que lo que hicieron los Kirchner con el organismo estatal llamado INDEC fue de una torpeza increíble. Pero cada vez que le pido a uno de los antikichneristas que crecen como hongos que me explique por qué lo del INDEC apesta, me topo con un disco rayado que vuelve al surco inicial. Quiero decir: aunque yo diga algo que es verdad, si no puedo fundamentarlo es lo mismo que si repitiese una mentira, porque tan sólo estoy hablando por hablar, o utilizando un argumento que no puedo sustentar para disfrazar mis fobias o mis filias. Cuando tener razón es más importante que saber la verdad, estamos en problemas. Y en este mundo de hoy, donde todo lo valioso parece tener precio y todo lo que se compra nos llega vía delivery, "compramos" la verdad hecha en los diarios y la TV, sin tomarnos el trabajo de llegar a ella. Y la verdad no es una compra hecha por teléfono. Mal que nos pese, es y seguirá siendo el laborioso ascenso a una montaña -y hecho a pie, sin medios mecánicos que alivien o acorten el camino.

Peor aún: cuando la gente repite los argumentos que les bajan desde los medios a la manera de los loros -esto es, sin estar en condiciones de dar razón de lo que dicen-, la verdad vuelve a recibir otra estocada. Yo tengo claro, por ejemplo, que lo que hicieron los Kirchner con el organismo estatal llamado INDEC fue de una torpeza increíble. Pero cada vez que le pido a uno de los antikichneristas que crecen como hongos que me explique por qué lo del INDEC apesta, me topo con un disco rayado que vuelve al surco inicial. Quiero decir: aunque yo diga algo que es verdad, si no puedo fundamentarlo es lo mismo que si repitiese una mentira, porque tan sólo estoy hablando por hablar, o utilizando un argumento que no puedo sustentar para disfrazar mis fobias o mis filias. Cuando tener razón es más importante que saber la verdad, estamos en problemas. Y en este mundo de hoy, donde todo lo valioso parece tener precio y todo lo que se compra nos llega vía delivery, "compramos" la verdad hecha en los diarios y la TV, sin tomarnos el trabajo de llegar a ella. Y la verdad no es una compra hecha por teléfono. Mal que nos pese, es y seguirá siendo el laborioso ascenso a una montaña -y hecho a pie, sin medios mecánicos que alivien o acorten el camino. Cuando me tocó ser niño, el mundo y el país eran otros. Acudiendo a una escuela primaria del Estado, yo pude obtener entonces dos cosas fundamentales: una buena educación académica -mis maestras alentaron lo que percibieron como mis pasiones, una de ellas me regaló un libro de mitología griega que aún conservo, la otra me introdujo en los cuentos de Cortázar- y una perspectiva realista respecto del mundo, en tanto mis compañeros pertenecían a todas las clases sociales y buena parte de las etnias. Los había chinos, morenos, negros, judíos, locales e inmigrantes, hijos de profesionales universitarios y de encargados de edificios y de técnicos de radio y TV. En consecuencia, yo aprendí a colaborar y a relacionarme con todos, y a abrirme a la más grande diversidad de experiencias y circunstancias. Por lo demás, vivía en un barrio de clase media (Flores), en el que podía circular sin problemas, yendo y viniendo a pie de mi escuela.

Cuando me tocó ser niño, el mundo y el país eran otros. Acudiendo a una escuela primaria del Estado, yo pude obtener entonces dos cosas fundamentales: una buena educación académica -mis maestras alentaron lo que percibieron como mis pasiones, una de ellas me regaló un libro de mitología griega que aún conservo, la otra me introdujo en los cuentos de Cortázar- y una perspectiva realista respecto del mundo, en tanto mis compañeros pertenecían a todas las clases sociales y buena parte de las etnias. Los había chinos, morenos, negros, judíos, locales e inmigrantes, hijos de profesionales universitarios y de encargados de edificios y de técnicos de radio y TV. En consecuencia, yo aprendí a colaborar y a relacionarme con todos, y a abrirme a la más grande diversidad de experiencias y circunstancias. Por lo demás, vivía en un barrio de clase media (Flores), en el que podía circular sin problemas, yendo y viniendo a pie de mi escuela.