Sergio Ramírez

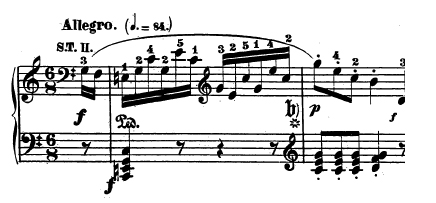

A los compases del concierto de Tchaikowski seguía la voz engolada de un locutor que parecía hablar desde el púlpito para sentenciar: el derecho a la vida es inalienable (una palabra que me intrigaba tanto y que dejé reposar mucho tiempo en las páginas del diccionario porque me gustaba más en su misterio), nada, ni el orgullo de los hombres, ni la pasión de las mujeres podrán negar el derecho de nacer…

Y ya venían entonces, tras los anuncios del jabón Fab que lava y lava y nunca se acaba, las voces plañideras de las actrices y las otras mentoladas de los actores del Cuadro Dramático de Radio Mundial, los diálogos empalmados por las ráfagas y cortinas musicales, y cerrados siempre por el majestuoso de la orquesta con su fin de sinfonía. Era imposible perder el hilo de la narración, porque de una casa a otra las voces y los arpegios se repetían y también me seguían por la calle.

De allí vino mi fascinación literaria por las voces sin cuerpo, que me inducían a imaginar todo a partir de esas voces, voces que eran por sí mismas personajes, actuando en un escenario invisible en el que la credibilidad, es decir, la eficacia de la verdad fingida, dependía nada más de ellas, de su sonoridad, de sus modulaciones y matices. Y el gran premio lo recibía la imaginación de quien escuchaba. Imaginar a partir de las voces, o en función de la voces, darles cuerpo y rostro, que era una forma privilegiada de participar en el relato. Un premio que, de manera paralela, sólo ofrece la lectura, cuando en lugar de voces hay que descifrar signos.