Sergio Ramírez

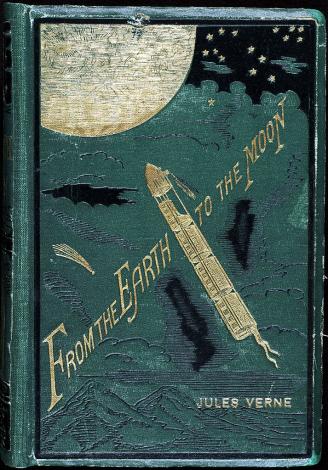

Julio Verne concibió en el lejano siglo diecinueve las exploraciones submarinas, los descensos al centro de la tierra,  los cohetes espaciales, los viajes alrededor del mundo, aunque hechos en el viejo globo ahora fuera de moda, acontecimientos que demandaban entonces una imaginación portentosa para inventarlos, pero que se harían alguna vez reales casi todos.

los cohetes espaciales, los viajes alrededor del mundo, aunque hechos en el viejo globo ahora fuera de moda, acontecimientos que demandaban entonces una imaginación portentosa para inventarlos, pero que se harían alguna vez reales casi todos.

Su prestigio como escritor era el de un vidente, alguien que podía adelantarse al desarrollo tecnológico y hacer previsible, imaginándola, la marcha indetenible de la humanidad hacia el progreso. Un verdadero apóstol de la fe positivista, en la que las invenciones científicas eran el mejor de los instrumentos de conquista de espacios desconocidos.

Pero vuelvo a lo que iba. En su novela El hombre invisible, H.G. Wells, otro vidente decimonónico, inventó los procedimientos para ocultar de la vista la materia, algo que, como vemos, ha tardado en realizarse. Todo un siglo de espera para llegar al momento en que los científicos de la Universidad de Berkeley vienen a hacer posible lo que la invención literaria ya había concebido. Desaparecer de la vista, no a consecuencia de un acto de magia bajo la carpa de un circo ambulante, sino de la manipulación científica, alterando las leyes de la materia.