Picasso sintió fascinación por la visión de Degas del mundo femenino, desde las escenas de baño al ambiente espeso de las prostitutas. El Museo Picasso de Barcelona muestra el voyeurismo de dos maestros.

No sé si fue el azar o la dolorosa necesidad lo que intervino para que la exposición Picasso ante Degas del Museo Picasso de Barcelona sea en realidad una exposición sobre las mujeres. Cabe decir que en ella se accede a dos juicios adicionales sobre la aparición de la mujer moderna, ya que ambos, Degas y Picasso, pertenecen al siglo XIX, por mucho que el segundo se diga la figura más valiosa de la pintura del siglo XX. Cuando digo "la mujer moderna" me refiero al prototipo revolucionario que accederá a la vida autónoma, usará su propio dinero y será dueña de su vida amorosa, a cambio de convertirse en la segunda fuerza de trabajo después del proletariado y en mercancía sexual absoluta. Cualquiera que se dé una vuelta por los quioscos de prensa, los comercios de DVD o las agencias de publicidad constatará que junto a las mujeres que trabajan hay una gigantesca cantidad de mujeres que están siendo trabajadas.

Una exposición sobre dos miradas masculinas sobre la femineidad es algo inusual. En nuestros días, cualquier posición pública sobre el mundo femenino ha de ser cosa de hembras. Si la expresa algún macho será de inmediato fulminado por meterse en un ámbito donde es indeseable, está mal visto, y carece de conocimientos. ¿Cómo va un hombre a decir algo relevante sobre las mujeres? Solo las mujeres pueden hablar de las mujeres. De los hombres más vale no hablar.

Sin embargo, dos artistas como Degas y Picasso pueden permitirse una exposición en la que aparece su entendimiento del mundo femenino porque son de una época en la que la mujer actual comenzaba a hacer eclosión. Desde luego, Picasso vivió su vida sexual en términos patriarcales y Degas apenas tuvo vida sexual. Son, por tanto, dos valiosos testigos sobre algo que podríamos llamar "la prehistoria de la mujer de hoy".

la que aparece su entendimiento del mundo femenino porque son de una época en la que la mujer actual comenzaba a hacer eclosión. Desde luego, Picasso vivió su vida sexual en términos patriarcales y Degas apenas tuvo vida sexual. Son, por tanto, dos valiosos testigos sobre algo que podríamos llamar "la prehistoria de la mujer de hoy".

En el recorrido de la muestra pueden separarse cuatro ámbitos. Es muy notable, primero, la fascinación que ejercen sobre ambos pintores las mujeres bajo la luz artificial. En ese inicio emancipatorio se desvela la alianza entre sociedad nocturna, invento de finales del siglo XIX, y mujeres. Dicho de modo resumido: es de sospechar que sin mujeres, en la modernidad no habría habido vida nocturna. La noche había sido un tiempo exclusivo de hombres, fueran guerreros, salteadores, sabios, criminales, monjes o políticos. Ni siquiera la prostitución necesitaba iluminación, como puede observarse en la pintura flamenca, donde aparecen tabernas y prostitutas a la luz del día, o bien, si es de noche, reducidas a la alcoba con velón.

El segundo aspecto es el de las mujeres en tanto que divinidades menores, antecedente de las actuales modelos, actrices y cortesanas mediáticas. Se reúnen aquí algunos de los centenares de maravillosas pinturas y pasteles de Degas sobre el mundo de la danza clásica y también sus equivalentes picassianos. La figura heroica de las mujeres eternizadas en una postura, a la manera antigua, cristalizan en esa turbadora escultura llamada Joven bailarina de 14 años en cuarta posición, uno de los mejores ídolos del moribundo siglo XIX.

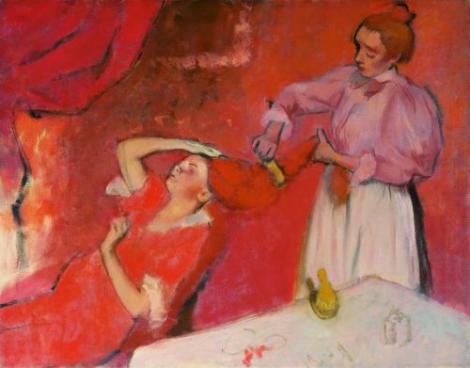

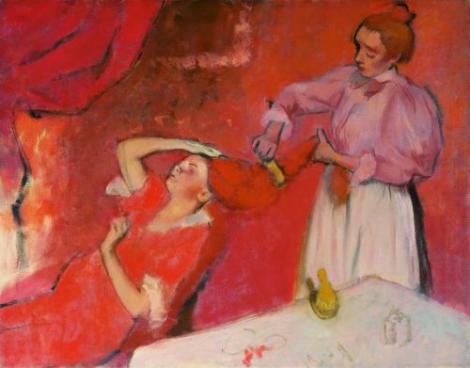

Quizá el capítulo más emocionante, sin embargo, es el que documenta aspectos de la vida íntima de las mujeres, con dos actividades dominantes, la higiene y el peinado. Una vez más será la agudeza de Degas, su ojo implacable, el que adapte ese universo antiquísimo a su condición moderna. Al cual se añaden las producciones de Picasso inspiradas por Degas.

Finalmente, el mundo cerrado, asfixiante, del burdel, ilustra sobre las mujeres como mercancías y el valor incalculable que adquirirán en la economía moderna, tanto por medio de la prostitución como de la publicidad y los medios de entretenimiento masivo. También instruye sobre la paradoja de una sexualidad sin fertilidad adoptada masivamente a partir del siglo XX. Los hombres que figuran en estas piezas, atraídos en enjambre hacia los sexos abiertos de las mujeres, parecen nubes de insectos desnortados que se precipitan en mortíferos simulacros de genitividad. Tantas toneladas de semen infecundo cautivaron a Degas y a Picasso hasta hacer del burdel un templo que, como veremos, tiene algo de cenotafio.

Aunque se llevaban casi sesenta años, el clasicismo de Picasso, uno de los últimos pintores con educación académica rigurosa, lo aproxima a Degas, pero hay otro factor de mucho mayor calado, y es que ambos eran extraordinarios dibujantes. Picasso sintió desde muy joven la virtud que le unía al viejo Degas: ambos pensaban dibujando. Ni el uno ni el otro se caracterizaron por sus ideas, su intuición teórica, su interés por la literatura o la música. Eran, por así decirlo, cerebros vacíos que leían el mundo mediante el dibujo. No hay datos que nos permitan saber qué pensaban. Degas fue antisemita durante el affaire Dreyfus, y Picasso fue estalinista. Es todo lo que sabemos, pero es poco, porque Picasso no tuvo recato en recibir, tratar y comerciar con nazis, así como Degas nunca actuó de antisemita. La unidad de visión en algo tan particular y enigmático como el dibujo los emparenta en profundidad. Basta comparar dos admirables estampas del comienzo de la exposición, ambas ejercicio de academia sobre relieves en yeso, sendos caballos montados por jinetes sin estribos. Por paradoja, el de Picasso es más sensual, más ochocentista, más romántico que el de Degas.

La moderna vida nocturna y la iluminación artificial van de par, una es origen de otra. A la novedad de un cromatismo chocante, frío en las calles iluminadas por el gas, casi siempre fúnebre en los cafés, caliente y sombrío en los teatros, se une la nueva fauna de esos ámbitos. Si hoy ciertos sociólogos han visto en los "no-lugares" el índice de nuestra actualidad, los cafetines y teatruchos del París fin-de-siècle eran los que la determinaban entonces.

Ya Rusiñol y Casas, hacia 1890, habían imitado de los franceses este nuevo paisaje urbano. Diez años más tarde, Picasso insiste en lo mismo, pero tomando como escenario el barrio chino de Barcelona, lo que en realidad es enteramente distinto. Los nocturnos de Degas, aunque muy anteriores (de 1878 es la espléndida Chanteuse de Café), coinciden con el malagueño en otro orden de cosas. No es solo la novedad lumínica y espacial lo que le interesa, sino también la fauna humana tan literaria que allí se reúne, la bohème del ochocientos. Es otro aspecto romántico que se mantiene vivo en Picasso y que le hace mirar con nostalgia al pasado una y otra vez.

Para muchos espectadores, el mundo del ballet clásico, tal y como lo construye Degas, ha de parecer una antigualla algo cursi. Estos tales han de loar la suprema técnica del pintor, pero prescindir de otros valores. Sin embargo, es posible ver en estas figuras fantasmagóricas, quemadas por una luz irreal, suspendidas en un instante inseguro, uno de los últimos aspectos totémicos de la figura femenina. Aunque los sociólogos del arte hablan de la promiscuidad de las bailarinas, del carácter venal de las jovencísimas rats, creo que es una reducción innecesaria ver en estos soberbios pasteles y óleos una estampa de la vida sexual parisina. Muy al contrario, a mi entender, Degas quería dar cuenta de la transfiguración que se produce cuando bajo una luz potentísima e irreal, el cuerpo de una adolescente se hace escultura viva, muchas veces con el vientre y el pubis envueltos en una nube de tafetán o seda amarilla, blanca, verde, azul, que convierte su zona genital en un estallido lumínico. ¿Sexualidad en las bailarinas de Degas? Sin duda, pero no la de Afrodita, sino, en todo caso, la de Melusina.

Sobresale entre estas peligrosas muchachas la escultura mistérica de la niña de 14 años en la cuarta posición, idolillo más cercano a las terracotas de los arcanos etruscos que a la pederastia. En ella y en sus cientos de variantes, apenas vistas en vida de Degas, hay un enigma que requiere un tiempo del que ahora carecemos. Ella desdice, desde su intangibilidad, a las bailarinas de Picasso que solo le interesaron en 1918 tras su matrimonio con Olga Khokhlova y los decorados para Diagilev. Dibujos a lo Ingres en los que las bailarinas aparecen como ocas grotescas de rostro imbécil, aunque hay una posibilidad de que la figura de la izquierda de Les demoiselles d'Avignon sea reelaboración de la niña en la cuarta posición (Kendall).

Relacionadas con esta idolatría femenina y sin duda la parte más religiosa de la misma, se exponen en Barcelona abundantes estampas de vida íntima que remiten a tópicos famosos: la moza que lava su cabello en el arroyo, el niño que arranca una espina del pie, la sirvienta que sostiene el espejo del ama. Una vez más, la potencia lírica de Degas recuerda un topos clásico y lo trae a la modernidad. Los cuerpos desnudos que se lavan los pies, los muslos, los grandes senos, las axilas, los glúteos, las vulvas sonrosadas, en cuartos cerrados, sobre un barreño de estaño o de rústica tabla, son cuerpos que nos niegan. Estas mujeres absortas en su purificación no admiten injerencias. Degas dibuja en ángulos a veces sorprendentemente fotográficos, como si solo osara acceder al gineceo por medio de un ojo mecánico. No hay invitación alguna a la lujuria, a pesar de que algunos expertos (Cowling) creen ver en estas piezas una excusa de voyeur. A mi entender, es todo lo contrario, aquí las mujeres rechazan cualquier acceso masculino, afirman su capacidad, como las bailarinas, para ser entes autónomos y admirables, pero sin someterse a la predación sexual.

Donde sí hay sexo y de modo oceánico es en nuestro último apartado, el burdel. Aquí las mujeres aparecen encarnando su futuro papel como materia mercantil de primer orden en la vida moderna. Este es el aspecto con mayor desarrollo comercial y social en nuestros días. Sin embargo, hay que hacer de inmediato una corrección. El burdel era un espacio del romanticismo con caracteres enteramente distintos a las actuales empresas de prostitución. Hasta que los hombres liberaron sexualmente a las mujeres, muy entrado el siglo XX, el burdel era lugar de iniciación de todo varón de la burguesía. La prostitución callejera pertenecía al proletariado. Muchas mujeres casadas que al cabo de un par de años repugnaban la copulación conyugal veían en el burdel una espita de alivio que las libraba de la imposición marital. Las autoridades cívicas, además, creían que era un modo de evitar la violencia doméstica y el crimen sexual que comenzaban a extenderse. De modo que las escenas de burdel de Degas y Picasso hay que verlas como el complemento espacial de todo lo anterior. Aquí sí estamos en el refugio nocturno propiamente masculino. Este no es un ámbito sagrado, sino estrictamente profano.

Aunque no del todo. A poco que se observen con detenimiento los increíbles monotipos de Degas, imitados sumisamente por Picasso, se verá que también en este reducto masculino la dominación física es claramente femenina. Ellos mandan porque pagan, ellos se pavonean entre mujeres desnudas que abren sus piernas y exhiben sus grandes culos, pero no hay que ser muy agudo para ver que las auténticas propietarias de la sexualidad son las rameras, las cuales incluso muestran en alguna estampa la tierna dedicación al macho bigotudo que tendría una madre con su hijuelo.

Es especialmente estremecedor el último capítulo de la exposición, los terroríficos grabados de Picasso llamados Suite 347 y Suite 156. El artista estaba al borde de la muerte, la cual le tomaría entre sus muslos un año más tarde. Y escribo "muslos" porque el final de Picasso nos devuelve a esa sacralidad del sexo que en sus últimos años se le mostró en su abismal hondura. A partir de 1958, el pintor había comprado hasta 12 de los monotipos sobre burdeles que Degas había mantenido fuera de la luz pública y que solo se vieron a su muerte. Al principio, y con la habitual frescura, imitó tan solo el aspecto, digamos, sureño y levantino del burdel, su ludibrio, la juerga de toreros y señoritos. Poco a poco, el burdel se fue haciendo más sombrío. Al acercarse la muerte, las potentes hembras que atacan con sus sexos abiertos o que humillan a los ridículos machos con sus enormes cuerpos toman el control de los grabados. Y entonces sucede algo milagroso. En esos burdeles donde Picasso desea morir devorado por las grandes madres hay un testigo, un caballero perfectamente vestido, serio, sereno, que observa la escena o toma notas en un cuaderno desde un rincón del grabado. Es Degas.

Última encarnación del espíritu, Picasso sitúa en su tumba genital al impasible, al inaccesible, al estrictamente ocular Edgar Degas, el artista que alcanzó a ver, quizá por última vez, a las divinidades femeninas en su monstruosa adaptación a la vida moderna.

Publicado el domingo 14 de noviembre de 2010.

la que aparece su entendimiento del mundo femenino porque son de una época en la que la mujer actual comenzaba a hacer eclosión. Desde luego, Picasso vivió su vida sexual en términos patriarcales y Degas apenas tuvo vida sexual. Son, por tanto, dos valiosos testigos sobre algo que podríamos llamar "la prehistoria de la mujer de hoy".

la que aparece su entendimiento del mundo femenino porque son de una época en la que la mujer actual comenzaba a hacer eclosión. Desde luego, Picasso vivió su vida sexual en términos patriarcales y Degas apenas tuvo vida sexual. Son, por tanto, dos valiosos testigos sobre algo que podríamos llamar "la prehistoria de la mujer de hoy".