En una entrevista concedida a Roberto Guareschi y Jorge Halperín, Piglia cita a Paul Valéry: "La era del orden es el imperio de las ficciones, pues no hay poder capaz de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos con los cuerpos. Se necesitan fuerzas ficticias". Lo que Piglia sugiere es que la sociedad debe ser vista como una trama de relatos. Dice: el Estado narra. También narran las religiones. Y por supuesto el capital, el poder del dinero. Esas narraciones se cuidan de perturbar sus respectivas conveniencias, de ahí que el sistema funcione casi sin chirridos. A veces surgen relatos contrapuestos, que ponen la trama en movimiento: el socialismo, por ejemplo. Pero lo más frecuente es que el sistema eche a circular relatos que justifican su accionar, ficciones concebidas como mecanismos de control: la narrativa del terrorismo escatológico es la más popular en estos días.

¿Cuál es el rol del cine y de la literatura en este mundo saturado de relatos? Difícil hacerse oír en un panorama tan lleno de ruido. La atención que el escritor, que el cineasta, concitan se ha vuelto mínima, las luces iluminan en otra dirección. Cito al Piglia de Crítica y ficción, en diálogo con Graciela Speranza: "Hay una narración social muy fuerte, que viene del Estado, de la cultura de masas, y después una suerte de ejército en retirada que sería la narración literaria, con un pelotón de vanguardia que realiza acciones de hostigamiento. La gente busca la narración en otro lugar, no porque la narración vaya a desaparecer, sino porque la novela ha perdido el lugar que tuvo en el siglo XIX, cuando la gente leía libros de Dickens como hoy mira televisión". Asimismo existe un ejército en retirada de la narración cinematográfica, porque el cine también perdió el lugar que tenía en el siglo XX, cuando la gente miraba películas como hoy mira televisión, o materiales fragmentarios en la pantalla de su ordenador.

¿Cuál es el rol del cine y de la literatura en este mundo saturado de relatos? Difícil hacerse oír en un panorama tan lleno de ruido. La atención que el escritor, que el cineasta, concitan se ha vuelto mínima, las luces iluminan en otra dirección. Cito al Piglia de Crítica y ficción, en diálogo con Graciela Speranza: "Hay una narración social muy fuerte, que viene del Estado, de la cultura de masas, y después una suerte de ejército en retirada que sería la narración literaria, con un pelotón de vanguardia que realiza acciones de hostigamiento. La gente busca la narración en otro lugar, no porque la narración vaya a desaparecer, sino porque la novela ha perdido el lugar que tuvo en el siglo XIX, cuando la gente leía libros de Dickens como hoy mira televisión". Asimismo existe un ejército en retirada de la narración cinematográfica, porque el cine también perdió el lugar que tenía en el siglo XX, cuando la gente miraba películas como hoy mira televisión, o materiales fragmentarios en la pantalla de su ordenador.

Haber quedado en minoría, al borde de la clandestinidad, resulta seductor: lo convence a uno a ocupar el rol del rebelde. Mi duda es la siguiente. En un mundo atravesado por relatos, el hecho de que los hombres y mujeres que consagran su vida al arte de narrar sean desplazados al límite entre la marginalidad y la intrascendencia, ¿es lo que corresponde que ocurra -o se trata más bien de un error del que artistas y críticos somos cómplices?

La narración no va a desaparecer, dice Piglia. Eso lo entendemos sin problemas, la especie humana necesita narrarse tanto como respirar. No conocemos mejor forma de pensar que mediante narraciones, por algo comprendemos mejor una historia que un silogismo. Respiración artificial, sin ir más lejos, apila citas, argumentos, datos, pero el corazón de su reflexión procede mediante la ficción: lo que explicaría la Historia con mayúsculas es un encuentro posible, pero imaginario, entre Kafka y Hitler.

La narración no va a desaparecer, dice Piglia. Eso lo entendemos sin problemas, la especie humana necesita narrarse tanto como respirar. No conocemos mejor forma de pensar que mediante narraciones, por algo comprendemos mejor una historia que un silogismo. Respiración artificial, sin ir más lejos, apila citas, argumentos, datos, pero el corazón de su reflexión procede mediante la ficción: lo que explicaría la Historia con mayúsculas es un encuentro posible, pero imaginario, entre Kafka y Hitler.

La frase clave es aquí la siguiente: La gente busca la narración en otro lugar. ¿Por qué hace semejante cosa? ¿Porque la narración está en otro lugar por definición, o porque ya no la encuentra donde solía estar, esto es en la obra de los narradores, por así decirlo, vocacionales? Responder esta pregunta es clave, porque no tengo otro modo de determinar si las acciones de hostigamiento que estaríamos realizando transforman nuestra realidad, o si se trata más bien de esos gestos pour la gallerie que abundan en la práctica política: gritar cambio para que nada cambie, reacciones concebidas para producir prestigio en el mundo endogámico de los narradores.

(Continuará.)

Buscar a Piglia en las películas que llevan su nombre es una tarea desconcertante. Su obra literaria y ensayística se sostiene por sí sola, pero sus aportes al cine suponen otro tipo de viaje. ¿Existe algún hilo común entre la comedia Comodines, la ciencia ficción de La Sonámbula, el neo-noir de Plata Quemada y la nostalgia de Corazón iluminado? Las películas de Piglia son un objeto extraño, literalmente ex-céntrico. Muchos las ignoran como parte de su obra, considerándolas una distracción. Yo que lo conocí cuando me propuso guionar una historia suya para la TV -que iba a dirigir Adolfo Aristarain, nada menos-, creo por el contrario que en sus aventuras audiovisuales hay algo más parecido a un plan secreto que a un capricho.

Buscar a Piglia en las películas que llevan su nombre es una tarea desconcertante. Su obra literaria y ensayística se sostiene por sí sola, pero sus aportes al cine suponen otro tipo de viaje. ¿Existe algún hilo común entre la comedia Comodines, la ciencia ficción de La Sonámbula, el neo-noir de Plata Quemada y la nostalgia de Corazón iluminado? Las películas de Piglia son un objeto extraño, literalmente ex-céntrico. Muchos las ignoran como parte de su obra, considerándolas una distracción. Yo que lo conocí cuando me propuso guionar una historia suya para la TV -que iba a dirigir Adolfo Aristarain, nada menos-, creo por el contrario que en sus aventuras audiovisuales hay algo más parecido a un plan secreto que a un capricho. A modo de homenaje, y consciente de que conviene mirar la paja en el ojo propio antes que la escoba del ajeno, me tomaré la libertad de recrear la sección, puntualizando cosas de mi propio género que suelen dejarme azorado.

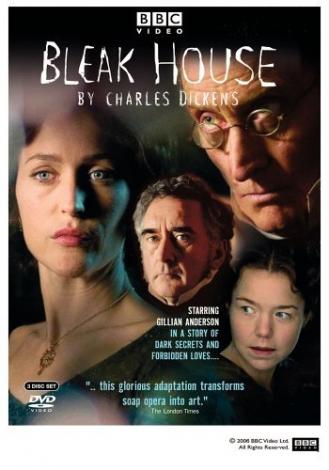

A modo de homenaje, y consciente de que conviene mirar la paja en el ojo propio antes que la escoba del ajeno, me tomaré la libertad de recrear la sección, puntualizando cosas de mi propio género que suelen dejarme azorado. Con Gillian Anderson (Scully en The X Files) como Lady Dedlock y Charles Dance como el malévolo Tulkinghorn, la miniserie Bleak House está en efecto muy bien. Pero aunque sortea la zancadilla en la que suelen caer las adaptaciones de Dickens al cine -a saber, la necesidad de comprimir tanta gente y tantas peripecias en hora y media-, comete un error que termina desmereciendo el resultado final. Es fácil entender por qué tuvo tanto éxito en Inglaterra, donde compitió de igual a igual con otras series en horario central: bien llevadas, las historias de Bleak House conforman sin problemas un melodrama con todas las de la ley -lo que nosotros llamamos teleteatro, o culebrón, con su mezcla de romances, secretos, conflictos sociales e injusticias varias por resolver. Donde Bleak House la miniserie traiciona a Bleak House la novela es en su imposibilidad de narrar en un estilo tan rico, tan inagotablemente creativo -o como lo pondría Borges: tan interminablemente heroico- como el de la prosa de Dickens.

Con Gillian Anderson (Scully en The X Files) como Lady Dedlock y Charles Dance como el malévolo Tulkinghorn, la miniserie Bleak House está en efecto muy bien. Pero aunque sortea la zancadilla en la que suelen caer las adaptaciones de Dickens al cine -a saber, la necesidad de comprimir tanta gente y tantas peripecias en hora y media-, comete un error que termina desmereciendo el resultado final. Es fácil entender por qué tuvo tanto éxito en Inglaterra, donde compitió de igual a igual con otras series en horario central: bien llevadas, las historias de Bleak House conforman sin problemas un melodrama con todas las de la ley -lo que nosotros llamamos teleteatro, o culebrón, con su mezcla de romances, secretos, conflictos sociales e injusticias varias por resolver. Donde Bleak House la miniserie traiciona a Bleak House la novela es en su imposibilidad de narrar en un estilo tan rico, tan inagotablemente creativo -o como lo pondría Borges: tan interminablemente heroico- como el de la prosa de Dickens.

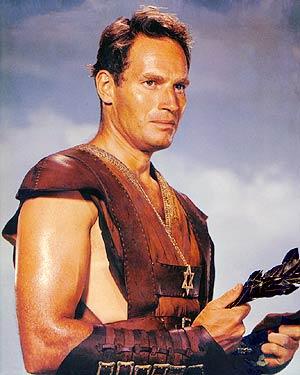

Durante mucho tiempo sentí un poco de vergüenza cada vez que confesaba que Ben Hur me encantaba. (Y me encanta todavía: no hace tanto que la he vuelto a ver, y me sigue produciendo las mismas emociones.) Para muchos no es una película seria, les suena a sinónimo de esos mamotretos de capa y espada que por entonces estaban de moda... y ahora también. Qué quieren que les diga, al lado de Gladiator, Ben Hur me sigue pareciendo una obra de arte. Nunca dejará de ser una de las películas que marcó mi vida.

Durante mucho tiempo sentí un poco de vergüenza cada vez que confesaba que Ben Hur me encantaba. (Y me encanta todavía: no hace tanto que la he vuelto a ver, y me sigue produciendo las mismas emociones.) Para muchos no es una película seria, les suena a sinónimo de esos mamotretos de capa y espada que por entonces estaban de moda... y ahora también. Qué quieren que les diga, al lado de Gladiator, Ben Hur me sigue pareciendo una obra de arte. Nunca dejará de ser una de las películas que marcó mi vida.