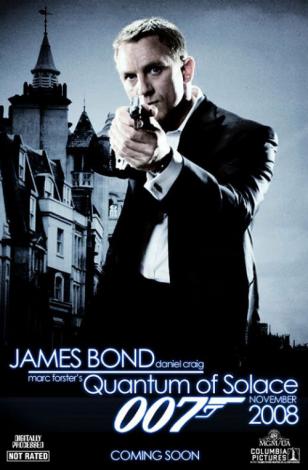

Marc Forster acaba de realizar la misma clase de anti-hazaña que Joel Schumacher perpetró en Batman & Robin: por la sóla fuerza de sus desméritos, hundir, o al menos poner en riesgo, una franquicia cinematográfica que parecía tan sólida e inhundible como... ¿el Titanic?

Quantum of Solace es un bodrio. Allí donde Casino Royale -la versión moderna, dirigida por Martin Campbell- reinventó a James Bond poniéndolo a la altura de los tiempos, Quantum of Solace lo saca a competir con Jason Bourne... y pierde. No porque la figura del superagente ideado por Robert Ludlum sea más atractiva que la de Bond, todo lo contrario: al lado del hombre de los martinis, la sexualidad a flor de piel y la licencia para matar vivida con un goce oscuro, Bourne es chato y unidimensional. Ocurre que los directores de la franquicia Bourne, Doug Liman y Paul Greengrass, son más que competentes cineastas del género de acción. En cambio Marc Forster es pésimo al respecto -y sin atenuantes.

Algo que ni siquiera consiguió disimular contratando a los mismos editores de Bourne. En las películas de Bourne, peleas y persecuciones están presentadas a toda velocidad, mediante cortes frenéticos que de todos modos permiten apreciar los detalles de la acción -una versión extrema de la violencia coreografiada que Sam Peckinpah nos legó. En Quantum of Solace, Forster pretende hacer lo mismo. Pero como no sabe cómo filmar una escena de esa clase, los editores no tienen más remedio que acelerar la velocidad de los cortes para disimular. Y acaban presentando secuencias de acción en las que el espectador no ve nada, ni entiende nada: es casi como ser sometidos a una descarga de flashes. No sé ni siquiera para qué se tomaron el trabajo de filmarlas. ¡Para ver lo que se ve, les habría bastado con pegar imágenes concebidas en un ordenador!

Para colmo, Forster ni siquiera compensa en las escenas que deberían haber sido su forte. No hay drama en las (pocas) secuencias donde no prima la acción. Todo es de una chatura insoportable. No sólo Quantum of Solace hace mal todo aquello que Casino Royale hacía bien: en esencia, Quantum es una mala, malísima imitación de los films de Bourne -que es en sí mismo, desde su concepción, un producto sub-Bond.

Yo comparto el concepto que los dueños de la franquicia Bond lanzaron a partir de Casino Royale: me gusta mucho este Bond actual de Daniel Craig, violento, oscuro y complejo. No quiero retroceder al Bond de la machietta lanzada por Roger Moore y perfeccionada por Pierce Brosnan: detesto el humor infantil de esas películas, sus permanentes chistes de doble sentido sexual, sus gadgets inverosímiles. El problema de Quantum es, simplemente, que le entregaron la antorcha al peor de los directores posibles. Marc Forster no puede dirigir ni el tránsito.

Ay, ¡y para esto esperamos tanto tiempo!

Roosevelt habló con su hijo James y le dijo que hasta ese entonces sólo le había temido a una cosa: el fuego. ‘Esta noche -agregó- creo que le temo a algo más'.

Roosevelt habló con su hijo James y le dijo que hasta ese entonces sólo le había temido a una cosa: el fuego. ‘Esta noche -agregó- creo que le temo a algo más'. Por supuesto que no estoy proponiendo que las bandas salgan a hacer covers de Yes o de King Crimson. Ni defendiendo la pomposidad de cierto rock viejo, cuando dejaba de ser ambicioso para ser tan sólo pretensioso: en sus mejores momentos el rock progresivo-sinfónico estaba lleno de humor, de ironía, de irreverencia, de loca creatividad, de filos que cortaban de manera inevitable. Lo que propongo es hacer nuestro ese espíritu aventurero, el de los melenudos impresentables que se atrevían e meterse con el sacrosanto legado de la Gran Música, fuese ésta clásica o tango o folklore, para transformarlo en lo que se nos cante -lo que nos resulte necesario hoy para mejorar el escenario de mañana. Porque para crear lo nuevo siempre hay que desordenar lo viejo, animándose a meter las medias en el cajón de los pulóveres. Y aunque esté claro que lo nuevo no es un valor de por sí y que no todo el mundo debe correr en su busca, cualquier cultura que dedica mayor esfuerzo a la tradición que a renovarse es una cultura que declina, así como las sociedades con baja tasa de natalidad: cuando existen más viejos que jóvenes...

Por supuesto que no estoy proponiendo que las bandas salgan a hacer covers de Yes o de King Crimson. Ni defendiendo la pomposidad de cierto rock viejo, cuando dejaba de ser ambicioso para ser tan sólo pretensioso: en sus mejores momentos el rock progresivo-sinfónico estaba lleno de humor, de ironía, de irreverencia, de loca creatividad, de filos que cortaban de manera inevitable. Lo que propongo es hacer nuestro ese espíritu aventurero, el de los melenudos impresentables que se atrevían e meterse con el sacrosanto legado de la Gran Música, fuese ésta clásica o tango o folklore, para transformarlo en lo que se nos cante -lo que nos resulte necesario hoy para mejorar el escenario de mañana. Porque para crear lo nuevo siempre hay que desordenar lo viejo, animándose a meter las medias en el cajón de los pulóveres. Y aunque esté claro que lo nuevo no es un valor de por sí y que no todo el mundo debe correr en su busca, cualquier cultura que dedica mayor esfuerzo a la tradición que a renovarse es una cultura que declina, así como las sociedades con baja tasa de natalidad: cuando existen más viejos que jóvenes... Por cierto, no era música que saliese de la nada. Hacía perfecto sentido en un mundo que dejaba atrás el trauma de Vietnam, perdiendo así la causa más cara a su vena rebelde (el rock ya no se cargaba a sí mismo de sentido por vía del testimonio político y social), entrando en cambio en el mundo de la revolución neo-conservadora liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un soponcio del cual, para qué engañarnos, todavía no nos recuperamos. Dada esa situación, que tantos estudiantes de academias de música buscasen capitalizar el tiempo dedicado a Brahms agregándole al mix algo de glamour, drogas psicodélicas, sexo y personajes mitológicos, no deja de hacer perfecto sentido.

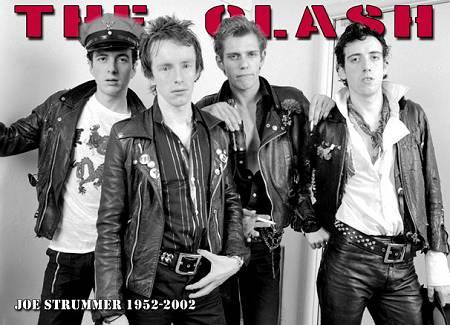

Por cierto, no era música que saliese de la nada. Hacía perfecto sentido en un mundo que dejaba atrás el trauma de Vietnam, perdiendo así la causa más cara a su vena rebelde (el rock ya no se cargaba a sí mismo de sentido por vía del testimonio político y social), entrando en cambio en el mundo de la revolución neo-conservadora liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un soponcio del cual, para qué engañarnos, todavía no nos recuperamos. Dada esa situación, que tantos estudiantes de academias de música buscasen capitalizar el tiempo dedicado a Brahms agregándole al mix algo de glamour, drogas psicodélicas, sexo y personajes mitológicos, no deja de hacer perfecto sentido. Desplazados de la posición ex-céntrica de sus comienzos para ser aceptados en el living del sistema, los punks perdieron parte de su gracia. Convertidos en stars, y por ende en máquinas de vender (no sólo música, sino estilo de vida), despilfarraron su legitimidad -con notables excepciones como The Clash, por supuesto. En realidad el asunto terminó siendo peor: muchas de las características que los identificaban -la canción de dos, a lo sumo tres minutos; la expresividad por encima del cuidado en la expresión; las variantes del look (peinados, ropas, accesorios, tatuajes, expresando distintos modos de agresión o autoafirmación); las letras que de tan directas prescindían de toda inspiración poética o sugerente; la crudeza de sonido, comprimida hoy para oídos digitales- se han quedado con nosotros como rasgos del mainstream musical. La mayoría de los productos pop-rock que hoy se exhiben en MTV y aledaños es deudora de alguna página del Gran Libro del Punk, eso sí, pasteurizada, descremada y convertida en el perfecto opuesto de lo que alguna vez pretendió combatir: (light) punk not dead.

Desplazados de la posición ex-céntrica de sus comienzos para ser aceptados en el living del sistema, los punks perdieron parte de su gracia. Convertidos en stars, y por ende en máquinas de vender (no sólo música, sino estilo de vida), despilfarraron su legitimidad -con notables excepciones como The Clash, por supuesto. En realidad el asunto terminó siendo peor: muchas de las características que los identificaban -la canción de dos, a lo sumo tres minutos; la expresividad por encima del cuidado en la expresión; las variantes del look (peinados, ropas, accesorios, tatuajes, expresando distintos modos de agresión o autoafirmación); las letras que de tan directas prescindían de toda inspiración poética o sugerente; la crudeza de sonido, comprimida hoy para oídos digitales- se han quedado con nosotros como rasgos del mainstream musical. La mayoría de los productos pop-rock que hoy se exhiben en MTV y aledaños es deudora de alguna página del Gran Libro del Punk, eso sí, pasteurizada, descremada y convertida en el perfecto opuesto de lo que alguna vez pretendió combatir: (light) punk not dead. Los premios MTV, y muy especialmente los latinos, tienen un aire inevitable a Back to the Future II, cuando Marty McFly comprende que las alteraciones que produjo en el continuum temporal resultaron en un presente que más que presente es una broma macabra. En serio: ¿Juanes? Por cada Café Tacuba surgen hoy cien Mirandas. Y el panorama no mejora cuando espiamos las otras bateas. ¿Cuántos gritos y gorgoritos más se pueden tolerar, cuando Britney, Cristina y Beyoncé no ceden un tranco y la competencia -desde las Pussycat Dolls hasta Leona Lewis- lanza un nuevo track cada dos semanas? ¿Cuántas bandas emo cortadas con la misma tijera, cuántos cantantes andróginos más? ¿Alguno de ustedes se siente en condiciones en digerir un nuevo videoclip hip-hopero con morocho parlanchín, mujeres pulposas, autos de lujo y poses de gangster? El reclamo es simple, muchachos: por favor por favor por favor, ¡con una idea más o menos original nos conformamos!

Los premios MTV, y muy especialmente los latinos, tienen un aire inevitable a Back to the Future II, cuando Marty McFly comprende que las alteraciones que produjo en el continuum temporal resultaron en un presente que más que presente es una broma macabra. En serio: ¿Juanes? Por cada Café Tacuba surgen hoy cien Mirandas. Y el panorama no mejora cuando espiamos las otras bateas. ¿Cuántos gritos y gorgoritos más se pueden tolerar, cuando Britney, Cristina y Beyoncé no ceden un tranco y la competencia -desde las Pussycat Dolls hasta Leona Lewis- lanza un nuevo track cada dos semanas? ¿Cuántas bandas emo cortadas con la misma tijera, cuántos cantantes andróginos más? ¿Alguno de ustedes se siente en condiciones en digerir un nuevo videoclip hip-hopero con morocho parlanchín, mujeres pulposas, autos de lujo y poses de gangster? El reclamo es simple, muchachos: por favor por favor por favor, ¡con una idea más o menos original nos conformamos! Yo me asumo investigador aficionado de estas fallidas recetas históricas, y en carácter de tal, debo decir que nunca encontré razón más elocuente para defender la causa del bien que la expresada por Frank Serpico en Conversaciones con Al Pacino de Lawrence Grobel.

Yo me asumo investigador aficionado de estas fallidas recetas históricas, y en carácter de tal, debo decir que nunca encontré razón más elocuente para defender la causa del bien que la expresada por Frank Serpico en Conversaciones con Al Pacino de Lawrence Grobel. Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos.

Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos. Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.

Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.