El éxito de la serie Mad Men de HBO y el inminente estreno de Revolutionary Road de Sam Mendes -basada en la inolvidable novela de Richard Yates- parecen poner el foco en la misma cuestión: el trasfondo de profunda angustia existencial que, al menos según ambos relatos, habría existido por detrás de la ‘perfecta' vida del ciudadano americano promedio, beneficiado por el boom económico de la posguerra. Que esta angustia se cuente hoy, cuando el trasfondo es por completo otro -el de la crisis económica causada por el sistema de libérrimo mercado-, no deja de tener su gracia, en tanto nos recuerda que ni siquiera lo tenemos todo cuando en efecto lo tenemos todo.

Mad Men es una serie creada por Matthew Weiner (guionista, como todos los creadores de las mejores series de la TV). Hace algunos años, el guión del piloto de Mad Men le valió que David Chase lo contratase para escribir para The Sopranos. Tuvieron que pasar todos estos años para que alguien se animase a producir su proyecto; por fortuna, para ese entonces The Sopranos había llegado a su fin y Weiner pudo contar con algunos de los miembros de su viejo equipo de trabajo.

Centrada en el grupo de gente que trabaja para una ficticia agencia de publicidad al despuntar los años 60 (mad men, o sea hombres locos, es un juego de palabras con ad men, los hombres de los avisos: la distancia entre uno y otro apelativo es demasiado poca para resistirse a la tentación de dar el salto), lo primero que sacude al espectador es todo aquello que nos separa de aquel mundo, que por lo demás no está tan lejos. El hecho de que todo el mundo fuma, todo el tiempo y en todo lugar. (Lo mismo puede decirse, y en la misma medida, del acto de beber.)  El machismo rampante, al punto de lindar con la misoginia. (Las mujeres son felpudos -con todo lo que esto implica en relación al tema del polvo-, o esposas -lo cual significa tan sólo otra clase de felpudo.) El tratamiento de los niños como seres inferiores. (Uno de ellos -llamado Glen, si no recuerdo mal- es sin duda alguna el niño más triste que he visto jamás en la televisión.)

El machismo rampante, al punto de lindar con la misoginia. (Las mujeres son felpudos -con todo lo que esto implica en relación al tema del polvo-, o esposas -lo cual significa tan sólo otra clase de felpudo.) El tratamiento de los niños como seres inferiores. (Uno de ellos -llamado Glen, si no recuerdo mal- es sin duda alguna el niño más triste que he visto jamás en la televisión.)

Ya la misma secuencia de títulos, que recuerda deliberadamente al arte de Saul Bass en la presentación de tantos films de Hitchcock, muestra a un hombre en caida libre -como de algún modo le ocurre a Don Draper (Jon Hamm), el director creativo de la agencia Sterling Cooper y protagonista de la serie. Estoy seguro de que Matthew Weiner habrá pensado en Draper como el modelo masculino exitoso de la época -atractivo, varonil, triunfador en el mundo-, para poder pintar de manera más dramática el ocaso que lo espera: tanto en lo que hace al manejo de sus afectos como respecto de un mundo al borde de un cambio profundo. (Visualmente el mundo de Draper coincide con el imaginario que tenemos de los 50, más Rat Pack que The Beatles: los 60 en los que tendemos a pensar no habían estallado aún.) Pero lo que sin dudas Weiner no podía prever, al menos conscientemente, era el otro ocaso, quizás el único que le faltaba al modelo tradicional del hombre occidental: el económico. Habiendo perdido la mayoría de sus justificaciones, el hombre blanco sólo conservaba la de su habilidad para producir dinero. Hoy en día ya ni siquiera puede vanagloriarse de eso.

Porque vive su ocaso. Lo cual, hasta donde yo puedo verlo, no deja de ser una maravillosa noticia.

[ADELANTO EN PDF] Mi nombre es Rufus. La historia de una banda punk sirve de excusa para mirar de refilón la historia argentina de los últimos años y cagarse en la autoindulgencia de la mayoría de nuestros escritores. Juan Terranova fue para mí una revelación durante el año 2008.

Mi nombre es Rufus. La historia de una banda punk sirve de excusa para mirar de refilón la historia argentina de los últimos años y cagarse en la autoindulgencia de la mayoría de nuestros escritores. Juan Terranova fue para mí una revelación durante el año 2008.

Wall-E. Más lírica y comprometida con el destino humano que la inmensa mayoría de las películas "para adultos" que conozco. Wall-E y Eve me resultan inolvidables...

Wall-E. Más lírica y comprometida con el destino humano que la inmensa mayoría de las películas "para adultos" que conozco. Wall-E y Eve me resultan inolvidables...

No he visto la remake de El día que paralizaron la Tierra, pero imagino que los representantes del género humano se las deben ver negras para convencer a Klaatu de que no acabe con nosotros; si yo fuese ese extraterrestre, no me dejaría persuadir ni siquiera por la bellísima Jennifer Connelly. Puesta la cuestión en la balanza, imagino que nuestro planeta tiene más derecho a sobrevivir que la más dañina de sus especies. ¿Acaso no exterminamos colonias enteras de animales y de insectos, con el sólo argumento de que nos perjudican? ¿Qué haría la Tierra con nosotros, en ese caso, de tener una boca con que poder expresarse?

No he visto la remake de El día que paralizaron la Tierra, pero imagino que los representantes del género humano se las deben ver negras para convencer a Klaatu de que no acabe con nosotros; si yo fuese ese extraterrestre, no me dejaría persuadir ni siquiera por la bellísima Jennifer Connelly. Puesta la cuestión en la balanza, imagino que nuestro planeta tiene más derecho a sobrevivir que la más dañina de sus especies. ¿Acaso no exterminamos colonias enteras de animales y de insectos, con el sólo argumento de que nos perjudican? ¿Qué haría la Tierra con nosotros, en ese caso, de tener una boca con que poder expresarse? El machismo rampante, al punto de lindar con la misoginia. (Las mujeres son felpudos -con todo lo que esto implica en relación al tema del polvo-, o esposas -lo cual significa tan sólo otra clase de felpudo.) El tratamiento de los niños como seres inferiores. (Uno de ellos -llamado Glen, si no recuerdo mal- es sin duda alguna el niño más triste que he visto jamás en la televisión.)

El machismo rampante, al punto de lindar con la misoginia. (Las mujeres son felpudos -con todo lo que esto implica en relación al tema del polvo-, o esposas -lo cual significa tan sólo otra clase de felpudo.) El tratamiento de los niños como seres inferiores. (Uno de ellos -llamado Glen, si no recuerdo mal- es sin duda alguna el niño más triste que he visto jamás en la televisión.) Por lo demás, la lista de la Rolling Stone no está exenta de los inevitables disparates que derivan de la matemática de toda encuesta. ¿Whitney Houston mejor cantante que Jeff Buckley, que Kurt Cobain, que Brian Wilson? ¿Cristina Aguilera mejor cantante que Bjork, que Thom Yorke, que John Fogerty? ¿Mariah Carey mejor cantante que Tom Waits, que Patti Smith, que Morrissey? Es un error común en lo que hace al arte todo: confundir el instrumento con el intérprete. El instrumento puede sonar celestial, pero el quid de la cuestión pasa por otro lado -por el para qué se lo usa. Por eso Dylan afónico y Thom Yorke con anginas sonarán siempre mejor que la mejor canción de Houston y Aguilera y Carey, porque usan lo que tienen -poco en el caso de Dylan, mucho en el de Yorke- para transmitir algo más importante que ellos mismos, y que por cierto no tiene nada que ver con el rango de agudos o la capacidad de producir tantos gorgoritos por minuto.

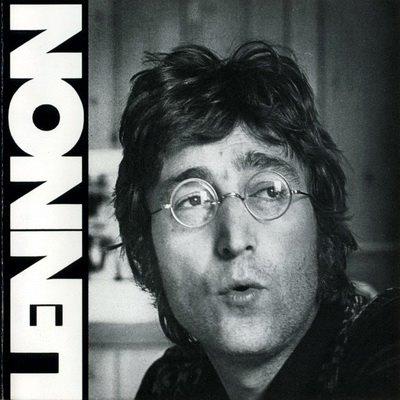

Por lo demás, la lista de la Rolling Stone no está exenta de los inevitables disparates que derivan de la matemática de toda encuesta. ¿Whitney Houston mejor cantante que Jeff Buckley, que Kurt Cobain, que Brian Wilson? ¿Cristina Aguilera mejor cantante que Bjork, que Thom Yorke, que John Fogerty? ¿Mariah Carey mejor cantante que Tom Waits, que Patti Smith, que Morrissey? Es un error común en lo que hace al arte todo: confundir el instrumento con el intérprete. El instrumento puede sonar celestial, pero el quid de la cuestión pasa por otro lado -por el para qué se lo usa. Por eso Dylan afónico y Thom Yorke con anginas sonarán siempre mejor que la mejor canción de Houston y Aguilera y Carey, porque usan lo que tienen -poco en el caso de Dylan, mucho en el de Yorke- para transmitir algo más importante que ellos mismos, y que por cierto no tiene nada que ver con el rango de agudos o la capacidad de producir tantos gorgoritos por minuto. La de Lennon es la voz de alguien tan fuerte, y tan seguro de su búsqueda, que no teme exhibirse en su más pavorosa debilidad. Pocas canciones más desgarradoras que Mother, pocas súplicas más conmovedoras (y angustiantes a la vez) que Give Me Some Truth. Tengo la sensación de que si escuchase todas estas canciones una detrás de la otra (sin olvidarme de Norwegian Wood, de Lucy in the Sky With Diamonds, de Revolution, de Imagine...) estaría en presencia del más perfecto testimonio vocal de los diversos estados de ánimo que experimenta un hombre a través de toda su existencia. Y todavía más. Siempre me digo que algún día voy a jugar con esas canciones para ordenarlas de tal modo que, más allá de la simple expresión del fenómeno humano, comuniquen además los grados de lucidez a que podemos acceder. Porque más allá de las inevitables marchas y contramarchas de su vida, la música fue para (la voz de) Lennon el vehículo privilegiado de su búsqueda. Sin cuyo sonido, por cierto, todos seríamos hoy infinitamente más pobres.

La de Lennon es la voz de alguien tan fuerte, y tan seguro de su búsqueda, que no teme exhibirse en su más pavorosa debilidad. Pocas canciones más desgarradoras que Mother, pocas súplicas más conmovedoras (y angustiantes a la vez) que Give Me Some Truth. Tengo la sensación de que si escuchase todas estas canciones una detrás de la otra (sin olvidarme de Norwegian Wood, de Lucy in the Sky With Diamonds, de Revolution, de Imagine...) estaría en presencia del más perfecto testimonio vocal de los diversos estados de ánimo que experimenta un hombre a través de toda su existencia. Y todavía más. Siempre me digo que algún día voy a jugar con esas canciones para ordenarlas de tal modo que, más allá de la simple expresión del fenómeno humano, comuniquen además los grados de lucidez a que podemos acceder. Porque más allá de las inevitables marchas y contramarchas de su vida, la música fue para (la voz de) Lennon el vehículo privilegiado de su búsqueda. Sin cuyo sonido, por cierto, todos seríamos hoy infinitamente más pobres.